07/08/2025: ट्रम्प का टैरिफ वार | भारत में ट्रम्प का चोखा धंधा | ट्रिब्यूनल बंद होंगे, पर गैर-मुस्लिमों के खिलाफ़ | कथावाचन में ब्राह्मणों का टूटता एकाधिकार | और पर कैपिटा जीडीपी में? | गिग वर्कर्स

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल

आज की सुर्खियां

50% टैरिफ भारत पर अब की बार ट्रम्प का वार

क्यों पटरी से उतरा भारत-अमेरिका व्यापार सौदा?

अडानी पर अमेरिकी जांच के कारण मोदी, ट्रम्प के सामने बेबस : राहुल

10 साल में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के लिए भारत सबसे बड़ा बाज़ार बना

सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया

मनोज कुमार झा | देशभक्ति का प्रमाण पत्र

भागवत का लेक्चर सुनाने के लिए संघ ने विपक्षी नेताओं को भी न्यौता भेजा

थोड़ी ‘पर कैपिटा जीडीपी’ की भी बात कर लें?

गिग इकॉनमी में डिलीवरी पार्टनर्स का बुरा हाल

सोशल मीडिया ने ब्राह्मणों का एकाधिकार तोड़ा, महिलाएं और पिछड़े भी बन रहे कथावाचक

50% टैरिफ भारत पर अब की बार ट्रम्प का वार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके भारत से आने वाले सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. यह दंडात्मक कार्रवाई भारत द्वारा रूस से तेल का आयात जारी रखने के फैसले के बाद की गई है. इस नए शुल्क के साथ, भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ अब 50% तक पहुंच गया है, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक में से एक है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एक वरिष्ठ अमेरिकी दूत, स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, और यूक्रेन में शांति के लिए रूस को दी गई समय सीमा समाप्त होने में केवल दो दिन बचे थे.

ट्रम्प ने अपने कार्यकारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा, "मैं यह निर्धारित करता हूं कि भारत के उन सामानों के आयात पर एक अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क लगाना आवश्यक और उचित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ का तेल है." यह अतिरिक्त टैरिफ पहले से घोषित 25% टैरिफ के ऊपर है, हालांकि इसमें अप्रैल में छूट प्राप्त वस्तुओं, जैसे कि दवा उत्पादों (ज्यादातर जेनेरिक दवाएं), को शामिल नहीं किया गया है. यह कदम ट्रम्प के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ शुल्क "बहुत पर्याप्त रूप से" बढ़ाने पर विचार करने की बात कही थी क्योंकि भारत "रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहा है."

भारत की प्रतिक्रिया : नई दिल्ली ने इस एकतरफा टैरिफ की निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने एक तीखे बयान में इस कदम को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण", "अन्यायपूर्ण, अनुचित और तर्कहीन" करार दिया है. मंत्रालय ने कहा, "हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किया जाता है." बयान में आगे कहा गया, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका को उन कार्रवाइयों के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना चाहिए जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में कर रहे हैं. हम दोहराते हैं कि ये कार्रवाइयां अन्यायपूर्ण और अनुचित हैं. भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा."

क्यों पटरी से उतरा भारत-अमेरिका व्यापार सौदा? परदे के पीछे की कहानी

कुछ समय पहले तक भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार सौदे को लेकर काफी आशावाद था, लेकिन अब यह ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों राजधानियों के सूत्रों ने इस गतिरोध के पीछे कई कारण बताए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली में अधिकारियों ने यह गलत अनुमान लगा लिया कि चूंकि सौदे के अधिकांश पहलुओं पर सहमति बन गई है, इसलिए व्हाइट हाउस भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों पर नरम रुख अपनाएगा. लेकिन वाशिंगटन के एक अधिकारी के अनुसार, सच्चाई यह थी कि "ट्रम्प ... और अधिक रियायतें चाहते थे". इसके अलावा, जब ट्रम्प ने एक "बड़े" और जल्द होने वाले सौदे की उम्मीद जताई, तो दिल्ली के कुछ अधिकारी अति-आत्मविश्वासी हो गए, एक ऐसा रवैया जिसे ट्रम्प प्रशासन ने "अस्वीकार्य" पाया. एक अमेरिकी लॉबिस्ट ने यह भी सुझाव दिया कि ट्रम्प और मोदी के बीच सीधे संचार की कमी एक "लापता घटक" थी. भारतीय अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को या तो इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि उन्हें मौके पर कोई वादा करने के लिए मजबूर किए जाने का डर था, या फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर मध्यस्थता के ट्रम्प के दावों के कारण उन्होंने दूरी बनाए रखी.

ट्रम्प और मोदी के बीच संबंधों में यह खटास एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान, दोनों नेताओं ने टेक्सास से लेकर गुजरात तक विशाल स्टेडियमों में एक-दूसरे की प्रशंसा करते हुए दोनों देशों के बीच खिलते बंधन का जश्न मनाया था. तो फिर क्या बदल गया? 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए, तो बंद दरवाजों के पीछे राष्ट्रपति ट्रम्प ने उनके प्रति "सम्मान की कमी" दिखाई, जिससे भारतीय राजनयिक "स्तब्ध" थे. कथित तौर पर ट्रम्प ने भारत से और अधिक अमेरिकी हथियार खरीदने की मांग की और अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ियों में एक सैन्य विमान से वापस भेजा.

पाकिस्तानी पत्रकार अब्बास नाज़िर ने 'डॉन' अखबार में अपने कॉलम में उन कारणों पर और प्रकाश डाला है, जिनके बारे में नई दिल्ली में केवल दबी जुबान में बात की जाती है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के दो कदमों ने ट्रम्प को नाराज़ कर दिया. पहला, पिछले साल अपने अमेरिकी दौरे के दौरान मोदी द्वारा ट्रम्प के साथ एक बैठक को कथित रूप से रद्द करना. उस समय ट्रम्प राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे. हालांकि भारतीय पक्ष इस बात से इनकार करता है, लेकिन कहा जाता है कि इस कदम ने ट्रम्प के "विशाल अहंकार" को ठेस पहुंचाई होगी. दूसरा कारण इस साल मई में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत का रुख था. कथित तौर पर, दोनों दक्षिण एशियाई देशों द्वारा व्हाइट हाउस को तनाव कम करने का आश्वासन देने के बाद भी, भारत ने मिसाइल हमले किए. इस कदम को अमेरिका ने एक खतरनाक वृद्धि के रूप में देखा.

बदलते भू-राजनीतिक समीकरण : अमेरिका के साथ इस गंभीर संकट के बीच, भारत अपने अन्य रणनीतिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल एक पूर्व-नियोजित यात्रा पर रूस में हैं. उम्मीद है कि वह अमेरिकी दबाव के बीच रूसी तेल की खरीद, रक्षा सहयोग, जिसमें मॉस्को की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के लंबित निर्यात में तेजी लाना शामिल है, और राष्ट्रपति पुतिन की संभावित भारत यात्रा पर चर्चा करेंगे. डोभाल की यात्रा के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी रूस का दौरा करेंगे.

इसके साथ ही, सात वर्षों में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने की भी खबरें हैं. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन शहर का दौरा कर सकते हैं. 2020 में हिमालयी सीमा पर सैन्य झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब इसे एक कूटनीतिक नरमी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. इस बीच, अमेरिका-भारत के तनाव ने क्वाड (Quad) के भविष्य पर भी संदेह पैदा कर दिया है, जैसा कि 'द साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' ने रिपोर्ट किया है.

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प की कार्रवाई रूस, भारत और चीन के साथ निपटने में उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' के एक कॉलम के अनुसार, भारत का रूस से तेल का बड़ा आपूर्तिकर्ता बनना स्वयं अमेरिकी नीतियों का परिणाम है. अमेरिका ने वेनेजुएला और ईरान पर प्रतिबंध लगाकर भारत के लिए तेल के प्रमुख स्रोतों को बंद कर दिया. वहीं दूसरी ओर, यूरोप खुद रूसी गैस का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है और उसने भारत में रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत उत्पादों का भी आयात किया है. यह बताता है कि ट्रम्प का गुस्सा यूक्रेन में शांति से कम और वैश्विक मंच पर अपनी अपेक्षाएं पूरी न होने से अधिक जुड़ा हो सकता है.

अडानी पर अमेरिकी जांच के कारण मोदी, ट्रम्प के सामने बेबस : राहुल

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की लगातार धमकियों के खिलाफ खड़ा न हो पाने का असली कारण "अडानी समूह पर चल रही अमेरिकी जांच" है, जिसके कारण "उनके हाथ बंधे हुए हैं". गांधी ने एक विस्तृत बयान में कहा, "भारत, कृपया इस बात को समझें: प्रधानमंत्री मोदी के बार-बार की धमकियों के बावजूद राष्ट्रपति ट्रम्प के सामने खड़े न हो पाने की वजह अडानी पर चल रही अमेरिकी जांच है. एक खतरा मोदी, एए (अडानी), और रूसी तेल सौदों के बीच के वित्तीय संबंधों को उजागर करने का है. इसी वजह से मोदी के हाथ बंधे हुए हैं." राहुल गांधी का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी की उस निरंतर चुप्पी की पृष्ठभूमि में आया है, जब ट्रम्प ने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिवसीय सैन्य संघर्ष के बाद संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने का दावा किया था. यह संघर्ष पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद हुआ था.

10 साल में ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के लिए भारत सबसे बड़ा बाज़ार बना

पहले कार्यकाल के बाद, भारत में ट्रम्प रियल-एस्टेट की मौजूदगी 3 गुना बढ़ी, 6 शहरों में 1.1 करोड़ वर्ग फुट पहुंची

साल 2024 तक, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने प्रोजेक्ट्स से कम से कम 175 करोड़ रुपए कमाए; 2024 के बाद ब्रांड ट्रम्प ने भारत में आक्रामक विस्तार किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भले ही भारत को "डेड इकॉनमी” कहा हो, लेकिन उनके पारिवारिक नियंत्रण वाले ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के लिए, पिछले 10 वर्षों में अमेरिका के बाहर भारत सबसे बड़ा बाजार बन गया है. पिछले साल तक, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन ने मुंबई, पुणे, कोलकाता और गुरुग्राम में सात प्रोजेक्ट्स में से कम से कम 175 करोड़ रुपए कमाए हैं.

पिछले आठ महीनों में, ब्रांड ट्रम्प ने भारत में आक्रामक विस्तार शुरू किया है. 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जीतने के तुरंत बाद, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन और इसकी भारतीय पार्टनर ट्रिबेका डिवेलपर्स ने गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा और बेंगलुरु में कम से कम छह प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें कुल 80 लाख वर्ग फीट रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगा.

इन प्रोजेक्ट्स से ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन की कमाई का विवरण अभी नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब ट्रम्प एंपायर के लिए अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार बन गया है. 2012 में भारत में पहली बार एंट्री के बाद, ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन की कुल मौजूदगी (पाइपलाइन सहित) अब 1.1 करोड़ वर्ग फुट के आंकड़े को पार कर चुकी है – जो 2020 तक की 34 लाख वर्ग फुट की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है. अगम वालिया, सौम्यरेन्द्र बारिक और जय मजूमदार की पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है.

असम में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ विदेशी ट्रिब्यूनल के मामले बंद करने का फैसला

असम सरकार ने छह समुदायों-हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी - के उन सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण (फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) के मामलों को बंद करने का आदेश दिया है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले असम में प्रवेश किया था. सरकार ने इस फैसले का कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को बताया है. खास बात यह है कि मुसलमानों के खिलाफ मामलों को इस फैसले में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण सरकार की आलोचना भी हुई है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य छह अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के शरणार्थियों को, जिनमें मुसलमान शामिल नहीं हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले, जो भारत में कम से कम छह साल से रह रहे हैं और 31 दिसंबर 2014 तक प्रवेश कर चुके हैं, नागरिकता का फास्ट ट्रैक प्रदान करना है. यह अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए थे.

“स्क्रॉल” में रोकिबुज़ ज़मान की रिपोर्ट है कि असम की विदेशी ट्रिब्यूनलों पर पक्षपाती होने और मामूली दस्तावेजी त्रुटियों या याददाश्त की कमी के आधार पर लोगों को विदेशी घोषित करने का आरोप भी लगाया गया है. अब तक 1.6 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, जिनमें से 69,500 से अधिक हिंदू हैं.

बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने चुनाव आयोग को बिहार में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ADR ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चुनाव आयोग ने शुरू में कुछ राजनीतिक दलों को उन नामों की एक सूची प्रदान की थी जिन्हें ड्राफ्ट सूची से बाहर रखा जाना था. इस सूची में ‘असंग्रहणीय कारण’ (uncollectable reason) नामक एक कॉलम भी था, जिसमें नाम हटाने का कारण स्पष्ट रूप से बताया गया था. हालांकि, जब 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची आधिकारिक तौर पर प्रकाशित की गई, तो उसमें से यह महत्वपूर्ण कॉलम गायब था. ADR ने 25 जुलाई को चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति का भी हवाला दिया, जिसमें आयोग ने खुद स्वीकार किया था कि लगभग 65 लाख नामों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और उन्हें विभिन्न कारणों (जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, कहीं और चले जाना या दिए गए पते पर न मिलना) के आधार पर वर्गीकृत किया गया था. ADR का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि चुनाव आयोग के पास विस्तृत डेटा मौजूद है, लेकिन वह इसे जनता से छिपा रहा है.

“क्या अमित शाह अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं?”

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने भतीजे, तृणमूल के हाल ही में लोकसभा के नए नेता अभिषेक बनर्जी का उदाहरण देते हुए आम व्यक्ति के लिए चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मांगे गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में आने वाली मुश्किलों को समझाया. ममता ने कहा, "चुनाव आयोग कहता है कि जो लोग 2002 से पहले जन्मे हैं, उन्हें अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे. अभिषेक का उदाहरण लें. वह 1987 में जन्मे थे. उनकी उम्र अब 37 साल है. वह अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे? क्या अमित शाह अपने माता-पिता के जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं?"

सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान नहीं दिया, यह सरकार की घटिया मानसिकता : विपक्ष

पांच राज्यों के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री के अलावा सांसद व विधायक रहे सत्यपाल मलिक का बुधवार को दिल्ली के लोदी रोड शवदाह गृह में अंतिम संस्कार संस्कार हो गया, लेकिन उन्हें पात्रता होते हुए भी राजकीय सम्मान नहीं दिया गया. विपक्षी दलों और किसान संगठनों के नेताओं ने ऐसा बर्ताव करने के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है. और इसे घटिया मानसिकता बताया है. आप नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है. मलिक को सजा सिर्फ इस बात की मिली कि उन्होंने किसानों के हक़ में आवाज़ उठाई. सिंह ने कहा, “उन्होंने यह कहा कि उन्हें 300 करोड़ रूपये की रिश्वत देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने मना किया और प्रधानमंत्री को इस भ्रष्टाचार की सूचना दी. जब वे अस्पताल में भर्ती थे और जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, तब उन पर सीबीआई का मुकदमा दर्ज किया गया. और आज जब इस दुनिया में नहीं हैं तो उनको राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया. उनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल का कमरा आधा घंटे के भीतर ऐसे खाली कराया जा रहा था, जैसे वे कोई लावारिस व्यक्ति हों. यह सब इसलिए किया गया, क्योंकि मलिक ने सच बोलने की हिम्मत की. देश में यह पहला उदहारण है कि पांच राज्यों के राजयपाल रहे व्यक्ति को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया.” मलिक, भाजपा के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा. एंबुलेंस आदि की व्यवस्था भी लोगों ने निजी प्रयासों से की.

सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप नेता संजय सिंह, किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी,जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, सपा सांसद हरेंद्र मलिक आदि शामिल हुए.

विश्लेषण

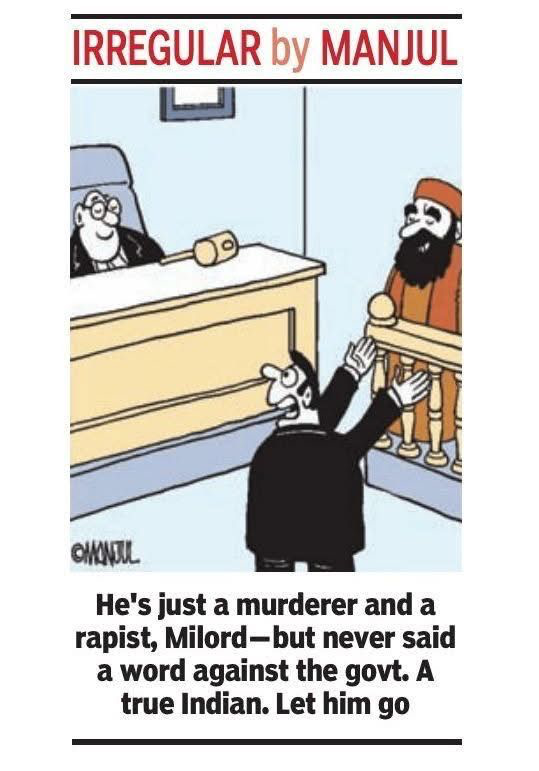

मनोज कुमार झा | देशभक्ति का प्रमाण पत्र

यह अत्यंत चिंता का विषय है, जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत यह निर्धारित करने लगे कि एक “सच्चा भारतीय” कैसा सोचे, कैसे व्यवहार करे या राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम कैसे अभिव्यक्त करे. इससे आगे बढ़कर अदालत यह भी निर्धारित कर रही है कि ऐसी अभिव्यक्ति कहां की जाए. लोकसभा में नेता विपक्ष के संदर्भ में, अदालत ने कहा कि यह मंच भारत की संसद से कम नहीं होना चाहिए. लोकतंत्र में, और विशेषकर भारत जैसे विशाल व विविध देश में, न्यायपालिका की भूमिका संविधान की रक्षा करने, बहुलता की भावना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां, जिनमें “सच्चे भारतीय” की एक विशेष छवि प्रस्तुत की जा रही है, गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करती हैं. कुछ लोग देश का उत्सव मनाना पसंद कर सकते हैं, और यह ठीक भी है, जबकि अन्य इसके सामने मौजूद चुनौतियों पर तीखे सवाल पूछना और उनका हल ढूंढना चाह सकते हैं. जब न्यायपालिका यह निर्धारित करने लगे कि “सच्चा भारतीय” कौन है, तो वह न सिर्फ अपनी संस्थागत सीमाओं का अतिक्रमण करती है, बल्कि एक संकीर्ण और बहिष्करणकारी राष्ट्रवाद को वैधता देने का जोखिम भी उठाती है.

संविधान यह निर्धारित नहीं करता कि भारतीय होने का केवल एक निश्चित और निर्धारित अर्थ क्या है या देशभक्ति को कैसे मापा जाए. इसके विपरीत, यह विचार, अंतरात्मा, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है. नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे राष्ट्र से संबंधित होने को सिद्ध करने के लिए किसी विशेष सांस्कृतिक या राजनीतिक लोकाचार का पालन करें. अपने एक पूर्व लेख में मैंने तर्क दिया था कि "सरकार ही राष्ट्र नहीं है." यदि सरकार राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाती है या जानबूझकर तथ्यों को छुपाती है, तो हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह इसके विरुद्ध अपनी बात रखे. यदि केवल संसद को ही इसके लिए निर्धारित मंच माना जाएगा, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने जैसा होगा.

भारत की ताकत उसकी संवैधानिक नैतिकता में निहित है, न कि सांस्कृतिक एकरूपता या उस प्रमुख आख्यान (नैरेटिव) में, जिसे वर्तमान शासन द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. हम विरोधाभासों और सह-अस्तित्व का राष्ट्र हैं, जहां पहचानों का मेल है और भिन्नताओं के बीच समझौते हैं. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मिजोरम से लेकर मुंबई तक, इस देश से प्रेम करने, राष्ट्रीय पहचान प्रकट करने या “राष्ट्रीय हित” को परिभाषित करने का कोई एक तरीका नहीं है. विशेष रूप से अदालतों द्वारा यह बताने या तय करने का कोई भी प्रयास कि एक “सच्चा भारतीय” किस तरह से आचरण करे, खतरनाक परंपरा स्थापित करता है. यह नागरिकता की सीमाओं को संकीर्ण बना सकता है, असहमति को अवैध बना सकता है, और उन नागरिकों को और हाशिए पर डाल सकता है, जो पहले से ही प्रमुख नैरेटिव से बाहर महसूस करते हैं.

उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सरकार के हित और राष्ट्र के हित के बीच सैद्धांतिक अंतर बनाए रखना चाहिए. ये दोनों एक ही नहीं हैं. सरकार एक अस्थायी राजनीतिक जनादेश का प्रतिनिधित्व करती है. भारत जैसा राष्ट्र निरंतर और सामूहिक आकांक्षा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मानदंडों और सभी नागरिकों (खासकर हाशिए पर गए लोगों) के अधिकारों में निहित है. जब अदालतें इस विभाजन को स्पष्ट रूप से देखने या रेखांकित करने में विफल रहती हैं, और सरकार के रुख को ऐसे मान लेती हैं, जैसे वह राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व करती हो, तो वे न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक निष्पक्षता में जनता के भरोसे को कमजोर करने का जोखिम उठाती हैं.

सुप्रीम कोर्ट के सम्माननीय न्यायाधीश की नेता प्रतिपक्ष के प्रति की गई टिप्पणियां इस बात को उजागर करती हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत अब लोकतांत्रिक विमर्श को किस तरह देखती है. “आप जो कहना चाहते हैं, वह संसद में क्यों नहीं कहते? सोशल मीडिया पोस्ट में क्यों कहते हैं?” न्यायाधीश ने पूछा. दरअसल, कथित अपराध को परिभाषित करने के इसी दृष्टिकोण में समस्या छिपी है. लोकतंत्र के पास ऐसा कोई नियम या किताब नहीं है, जो यह तय करे कि नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा या क्षेत्रीय अखंडता पर अपनी चिंता कहां जता सकते हैं. अगर ऐसा होता, तो हम लोकतंत्र ही नहीं होते. लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं है, बल्कि विचारों की विविधता, असहमति और आलोचना का खुला स्पेस है.

लोकप्रिय लोकतांत्रिक विद्वान डेनियल ज़ीब्लैट ने लिखा है कि लोकतंत्र की रक्षा चेक्स एंड बैलेंस के तंत्र से होती है. संसद में तीखे सवाल या कठोर आलोचना लोकतंत्र की सेहत के लिए ज़रूरी हैं. मूल बात यह है कि सच्चा भारतीय होने का प्रमाण केवल सरकार का समर्थक होना या किसी एक नैरेटिव को स्वीकार करना नहीं है. संविधान ने हमें बोलने, असहमत होने, सवाल उठाने और आलोचना का पूरा हक दिया है. अगर न्यायिक संस्थाएं भी यह तय करने लगें कि “सच्चा भारतीय” कौन है, तो लोकतंत्र के विमर्श, आलोचना और असहमति का स्पेस सिकुड़ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट और बाकी संवैधानिक संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे खुद संविधान की आत्मा के भीतर रहें, और किसी भी संकीर्ण राष्ट्रवाद के चश्मे से देशभक्ति का पैमाना न बनाएं. असहमति और आलोचना ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं. मनोज कुमार झा का पूरा लेख यहां पढ़ सकते हैं.

लेखक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और राज्यसभा सांसद हैं

आरएसएस का शताब्दी वर्ष

भागवत का लेक्चर सुनाने के लिए संघ ने विपक्षी नेताओं को भी न्यौता भेजा

इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक बड़े आउटरीच कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कर रहा है, जिसे संघ प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे. 26 अगस्त से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों तक पहुंचना और उन्हें संघ की विचारधारा और कार्यों से परिचित कराना है. इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेहमानों की सूची में प्रमुख विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है.

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, सुनील आंबेकर ने इस पहल की जानकारी देते हुए कहा, "हम समाज के सभी वर्गों, समुदायों और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि इस संवाद में विपक्षी दलों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो." हालांकि, संघ के आंतरिक सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं जैसे राहुल गांधी या सोनिया गांधी को आमंत्रित किए जाने की संभावना कम है. संघ के एक पदाधिकारी ने बताया, "हम उन लोगों तक पहुंच बना रहे हैं जो हमारे साथ संपर्क में रहते हैं या जिनके साथ हमारे कामकाजी संबंध हैं. ऐसे लोगों को बुलाने का कोई अर्थ नहीं है जो हमारे निमंत्रण को स्वीकार ही न करें."

इस कार्यक्रम के लिए मेहमानों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख हस्तियों और लगभग दो दर्जन देशों के दूतावासों के राजनयिकों को भी न्योता भेजा जाएगा. संघ ने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए 17 श्रेणियां और 138 उप-श्रेणियां बनाई हैं.

यह पहली बार नहीं है जब संघ इस तरह का आयोजन कर रहा है. साल 2018 में भी 'भविष्य का भारत' शीर्षक से एक ऐसी ही व्याख्यान श्रृंखला दिल्ली में आयोजित की गई थी. उस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने आरक्षण, गोरक्षा के नाम पर हिंसा, समलैंगिकता, अंतर-जातीय विवाह और जनसंख्या नीति जैसे कई संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दों पर संघ का पक्ष विस्तार से रखा था. हालांकि, 2018 का आयोजन केवल दिल्ली तक सीमित था, लेकिन इस बार संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है और फरवरी तक बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई जैसे महानगरों में भी इसी तरह के सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा.

सुनील आंबेकर के अनुसार, इन व्याख्यानों का मुख्य केंद्र पिछले 100 वर्षों में संघ की भूमिका, उसके अनुभव और भविष्य की दिशा होगी. इसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि संघ और उसके स्वयंसेवकों को भविष्य में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इसके अलावा, संघ द्वारा प्रस्तावित "पांच परिवर्तन" (पंच परिवर्तन) की अवधारणा और इन बदलावों में समाज की अपेक्षित भागीदारी पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. कार्यक्रम के अंतिम दिन, यानी तीसरे दिन, एक प्रश्नोत्तर सत्र भी रखा गया है, जिसमें मोहन भागवत वहां उपस्थित मेहमानों के सवालों का सीधा जवाब देंगे.

2018 के कार्यक्रम को संघ की छवि को लेकर आलोचनाओं का जवाब देने और यह स्पष्ट करने के एक प्रयास के रूप में देखा गया था कि हिंदुत्व की उनकी दृष्टि "सर्व-समावेशी" है और यह किसी भी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी या सांप्रदायिक नहीं है. उस समय भागवत ने अपने संबोधन का समापन सभी समुदायों से पूर्वाग्रहों को छोड़कर संवाद के माध्यम से संघ को समझने की अपील के साथ किया था.

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे की हाईकोर्ट जज पद पर नियुक्ति विवादों में

महाराष्ट्र भाजपा की पूर्व प्रवक्ता आरती साठे की बॉम्बे हाईकोर्ट के जज पद पर नियुक्ति विवादों में घिर गई है. विपक्ष ने कई सवाल खड़े किये हैं और इसे संविधान की मूल भावना पर हमला बताया है. दरअसल, आरती खुद तो महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं, उनके पिता अरुण पी. साठे भी आरएसएस पृष्ठ भूमि के हैं. वे पूर्वी उत्तरप्रदेश में भाजपा के प्रभारी रहे हैं और 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सुनील दत्त के खिलाफ भाजपा के उम्मीदवार थे. अरुण साठे का एक परिचय यह भी है कि वे लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन के बड़े भाई हैं. विपक्ष ने इन बातों को ध्यान में रखकर ही आरती की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है. एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि साठे को 2 फरवरी 2023 को बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, और ऐसी स्थिति में साठे का न्यायपालिका में चयन "लोकतंत्र को सबसे बड़ा झटका" है. उन्होंने कहा, "एक राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति न्याय देने वाली पूरी प्रक्रिया को संदिग्ध बनाती है. यह संविधान द्वारा स्थापित सत्ता पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है." उन्होंने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की.

विपक्ष के विरोध के बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा कि ऐसी नियुक्ति कांग्रेस शासन के दौरान भी हुई थी. पार्टी की ओर से कहा गया कि साठे ने 6 जनवरी 2024 को प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. प्रमुख प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बहरुल इस्लाम को भी हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था.

चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच, भारत और फिलीपींस बने ‘रणनीतिक साझेदार’

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर अपनी पांच दिवसीय भारत यात्रा पर हैं. इस यात्रा के दौरान, उन्होंने और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए इसे ‘रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया है. दोनों देशों के बीच यह महत्वपूर्ण विकास चीन की बढ़ती आक्रामकता और क्षेत्र में उसके दखल से उपजी चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुआ है. इस साझेदारी के तहत विशेष रूप से सुरक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. यात्रा के बाद दोनों पक्षों द्वारा जारी किए गए एक संयुक्त बयान में दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थता पुरस्कार को प्रमुखता से स्वीकार किया गया. यह फैसला चीन के खिलाफ मनीला (फिलीपींस की राजधानी) के पक्ष में आया था. बयान में इस फैसले को "अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्वक विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और ठोस आधार" के रूप में मान्यता दी गई है, जो चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है.

भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप का विस्तार, X (ट्विटर) ने दी अदालत में चुनौती

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) ने भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर दिए जा रहे आदेशों को अदालत में चुनौती दी है. रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2024 और जून 2025 के बीच, भारत में केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने X को लगभग 1,400 पोस्ट या खातों को हटाने का निर्देश दिया. इनमें से 70% से अधिक टेकडाउन अनुरोध भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cybercrime Coordination Centre) से आए थे. यह एजेंसी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है. X ने अदालत में तर्क दिया है कि ये कार्रवाई अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि यह बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और सरकारी अधिकारियों की वैध आलोचना को दबाने की अनुमति देती है. इसके विपरीत, भारत सरकार ने अपने दृष्टिकोण का बचाव करते हुए इसे अवैध सामग्री पर अंकुश लगाने और डिजिटल प्लेटफार्मों पर जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया है.

धराली में बादल नहीं फटे, इतनी बारिश नहीं हुई

उत्तराखंड के धराली कस्बे में मंगलवार को आई आपदा के पीछे की वजह बादल फटना बताया जा रहा था, लेकिन मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि हमारे पास बादल फटने का कोई डेटा नहीं है. थपलियाल ने बताया कि बादल फटना तब कहा जाता है, जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे या उससे कम समय में 100 मिमी या उससे ज्यादा बारिश हो जाए, लेकिन 6 अगस्त को उत्तरकाशी में केवल 27 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो बहुत कम है.

इधर, आपदा के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रभावित इलाकों धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है. त्रासदी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें से दो के शव बरामद किए गए हैं.100 से ज्यादा लोग लापता हैं.

14 साल बाद तमिलनाडु ने छुई दो अंकों की विकास दर, मुख्यमंत्री स्टालिन ने जताई खुशी

तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था ने 14 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक रूप में 11.19% की दो अंकों की आर्थिक विकास दर दर्ज की है, जिससे यह इस उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है. केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा साझा किए गए ये संशोधित अनुमान, इस साल की शुरुआत में पेश किए गए तमिलनाडु बजट में किए गए पूर्वानुमान से लगभग 2.2% अधिक हैं. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह खुशखबरी साझा करते हुए लिखा, "जब हमने 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा, तो कई लोगों ने अपनी भौंहें चढ़ा लीं और कहा कि यह बहुत महत्वाकांक्षी है. लेकिन इस तरह की वृद्धि के साथ, जो कभी दूर लगता था, अब पहुंच के भीतर है!" दिलचस्प संयोग यह है कि इससे पहले जब राज्य ने 2010-11 में 13.12% की वृद्धि दर्ज की थी, तब भी और आज भी, दोनों मौकों पर डीएमके ही सत्ता में थी.

योजनाओं में मुख्यमंत्री के नाम के इस्तेमाल पर रोक का आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार की योजनाओं में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी. शीर्ष अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ता, एआईएडीएमके के सांसद सी वे शनमुगम को कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि जब देश के अन्य राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर इसी तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो सिर्फ एक राज्य सरकार और उसके मुख्यमंत्री को चुनकर निशाना बनाना अनुचित है. लाइव लॉ के अनुसार, शीर्ष अदालत ने कहा, "जब ऐसी योजनाएं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर चलाई जा रही हैं, तो हम याचिकाकर्ता की केवल एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक नेता को चुनने की इस उत्सुकता की सराहना नहीं करते हैं." इस फैसले से तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है.

इकोनमी

थोड़ी ‘पर कैपिटा जीडीपी’ की भी बात कर लें?

भारत की आर्थिक कहानी अक्सर बड़े और प्रभावशाली आंकड़ों के साथ सुनाई जाती है. यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही जापान को पछाड़कर चौथी बन सकती है. इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का तमगा भी हासिल है. इन तथ्यों को देखकर यह निष्कर्ष निकालना आसान लगता है कि भारत अगले 25 वर्षों में एक विकसित यानी उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा. लेकिन क्या यह निष्कर्ष वास्तव में सही है? दुर्भाग्य से, नहीं.

मुंबई के इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर राजेश्वरी सेनगुप्ता के एक विस्तृत विश्लेषण के अनुसार, केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आकार और वर्तमान विकास दर पर विशेष ध्यान केंद्रित करना भ्रामक हो सकता है. उनका विश्लेषण इस बात पर ज़ोर देता है कि किसी भी देश की समग्र आर्थिक समृद्धि का असली पैमाना प्रति व्यक्ति जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय होती है, और इस पैमाने पर भारत अभी भी दुनिया के 108 देशों से पीछे है. यह लेख उन गहरे और कई आर्थिक अंतरालों का विश्लेषण करता है जो अक्सर हैडलाइन जीडीपी के आंकड़ों के पीछे छिप जाते हैं.

जीडीपी के आकार की आकर्षक कहानी : यह सच है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में हुई वृद्धि वास्तव में उल्लेखनीय रही है. विश्व विकास संकेतक (World Development Indicators) और अन्य डेटाबेस के आंकड़ों को देखें तो 1960 और 2023 के बीच, भारत का सांकेतिक (Nominal) जीडीपी 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी कम से बढ़कर 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर की मामूली शुरुआत को देखते हुए यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

यह वृद्धि 2000 के दशक की शुरुआत से और भी नाटकीय हो गई. जब अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, रूस और मेक्सिको से तुलना की जाती है, तो भारत का प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा रहा है. 1960 के दशक में इन सभी देशों का जीडीपी लगभग एक ही स्तर पर था, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत से, भारत की जीडीपी ने तेज़ी से उड़ान भरी और लगभग 2016 तक इन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया. मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने के बाद वास्तविक (Real) जीडीपी के आंकड़ों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है.

लेकिन इस प्रभावशाली तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है. भारत चीन से बहुत पीछे है, जिसका सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद 2023 में लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर था. इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए, भारत का 2023 का जीडीपी स्तर वही था जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 1980 के दशक की शुरुआत में और चीन का 2007 में था. इसलिए, जबकि हमने एक लंबा सफर तय किया है, अभी भी एक बहुत बड़ा फासला बाकी है.

विकास दर की दोधारी तलवार : भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर की कहानी भी प्रभावशाली है. 1990 और 2020 के बीच, भारत ने लगभग 6% की औसत दर से विकास किया, जबकि चीन ने 9% की औसत दर से विकास किया. 1960 से 2020 तक चीन की वास्तविक जीडीपी विकास दर लगातार भारत से ज़्यादा रही. एकमात्र अवधि जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने चीन की तुलना में तेज़ी से विकास किया, वह कोविड के बाद के वर्ष 2021 से 2023 तक थी. इसी समय भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना.

यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि दशकों तक लगातार उच्च विकास दर बनाए रखना ज़्यादा मायने रखता है. भारत में सबसे तेज़ दशकीय वृद्धि 2000-2010 की अवधि में (औसतन 6.8%) दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई. एक संरचनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि 2009-2012 की अवधि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में जो कमज़ोरी आई, वह अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं हुई है.

प्रति व्यक्ति आय की चिंताजनक हक़ीक़त : विश्लेषण का सबसे चिंताजनक हिस्सा तब सामने आता है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को देखते हैं. यह आंकड़ा देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है और यह किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का सबसे सटीक पैमाना है. भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए यह पैमाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

जब हम क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity - PPP) के लिए समायोजित प्रति व्यक्ति जीडीपी की तुलना करते हैं, तो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर उभरती है. 1980 में, भारत 167 देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी के मामले में 142वें स्थान पर था. चालीस साल बाद 2020 में, यह 109वें स्थान पर पहुंच गया. हालांकि रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन यह प्रगति बहुत धीमी है. आज भी भारत ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और तुर्की जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं सहित अधिकांश देशों से बहुत पीछे है.

चीन के साथ तुलना विशेष रूप से आंखें खोलने वाली है. 1960 में, भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी चीन से थोड़ी ज़्यादा थी. 1970 तक चीन ने भारत के स्तर की बराबरी कर ली. तब से, चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी हर दशक में भारत से आगे निकल गई. 2022 तक, चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी. दूसरे शब्दों में, भारत की 2022 में प्रति व्यक्ति जीडीपी वही थी जो चीन की 2007 में थी. विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलना और भी कठोर है. 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वही थी जो अमेरिका में 1890 के दशक में, ब्रिटेन में 1900 के दशक की शुरुआत में और जापान में 1960 के दशक में थी.

अंततः, राजेश्वरी सेनगुप्ता का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में पर्याप्त वृद्धि हुई है, केवल आकार या विकास दर पर ध्यान केंद्रित करना नीति और मीडिया के लिए एक गलती हो सकती है. असली सवाल यह है कि इस विकास का लाभ आम भारतीय नागरिक तक कितना पहुंचा है. 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा के लिए अर्थव्यवस्था की विकास दर में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, जो अभी नहीं हो रही है.

एक साधारण गणना से पता चलता है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत की वास्तविक दर से बढ़ती है, तो उसे अमेरिका के 2022 के प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्तर तक पहुंचने में 34.6 साल लगेंगे. यदि अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत की वास्तविक दर से बढ़ती है, तो इसमें 21.2 वर्ष लगेंगे. इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से भारत के लिए 2047 तक एक उच्च आय वाला देश बनना संभव है, लेकिन 2-3 दशकों तक 10 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर (या 6 प्रतिशत भी) हासिल करना और बनाए रखना एक असाधारण उपलब्धि होगी. इसलिए, नीति और मीडिया की बहस को जीडीपी के सापेक्ष आकार पर बार-बार ज़ोर देने के बजाय भारतीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

रिसर्च

गिग इकॉनमी में डिलीवरी पार्टनर्स का बुरा हाल

“द इंडिया फोरम” में कासिम सैयद की एक रिसर्च प्रकाशित हुई है, जिसमें बताया गया है कि नागपुर में दो महीने तक गिग इकॉनमी में एक डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करके कासिम ने भारत की गिग इकॉनमी की वास्तविकताओं का अनुभव किया. इस दौरान उन्होंने जाना कि गिग प्लेटफॉर्म केवल काम का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे हर काम की डिजिटल मॉनिटरिंग, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं. उदाहरण के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग, रूट की दक्षता, ऑर्डर स्वीकार्यता और काम का समय लगातार जांचा जाता है.

डिलीवरी पार्टनर बनने की प्रक्रिया आसान दिखती है, लेकिन वास्तव में इसके लिए 400 रुपये साइन-अप शुल्क देना पड़ता है और 2000 रुपये का डिलीवरी बैग व ब्रांडेड कपड़े खरीदने पड़ते हैं, यह राशि भविष्य में कमाई से कटती है. सुरक्षा प्रशिक्षण या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे आवश्यक सत्यापन नहीं दिए जाते, इसलिए काम करने वाले को 'स्वतंत्र ठेकेदार' माना जाता है न कि कर्मचारी.

कमाई का गणित अस्पष्ट रहता है. डिलीवरी के लिए लागत जैसे ईंधन, मोबाइल डेटा, फोन की किश्त, वाहन रखरखाव, चालान, और यूनिफॉर्म की देखभाल जैसी जैसे छिपे हुए खर्चे बहुत अधिक होते हैं. उदाहरण के तौर पर, एक डिलीवरी पार्टनर का मासिक खर्च करीब 7920 रुपये है, जबकि उसकी कुल कमाई 14000 रुपये के आसपास होती है, जिससे 10 घंटे की शिफ्ट के लिए दैनिक आय लगभग 200 रुपये ही बचती है. कई बार ट्रैफिक या घनी आबादी वाले इलाकों में फंसे रहने की वजह से समय खत्म हो जाता है, जिससे फाइन भी देना पड़ता है. ज्यादातर ग्राहक टिप नहीं देते और काम की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी गिग वर्कर्स को झेलनी पड़ती हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा कवर नहीं किया जाता.

नीति स्तर पर कुछ राज्यों ने कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवर और पंजीकरण कराया है, मगर यह अधूरी पहल है, जो कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, सामूहिक अधिकार और एल्गोरिदमिक निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार नहीं देती.

मैंने अपनी पहली डिलीवरी के लिए जो 20 रुपये कमाए, वह केवल मजदूरी से कहीं ज्यादा महत्व रखते हैं. यह गिग इकॉनमी के वादों और उसकी वास्तविकताओं के बीच की दूरी का प्रतीक है, प्लेटफॉर्म की सशक्तिकरण की बातों और कामगारों के अनुभवों के बीच एक बड़ा फर्क है, जो दिन-ब-दिन अस्थिर होती आर्थिक स्थिति में अपने दिन-रात लगा रहे हैं. जब भारत के नीति निर्माता गिग इकॉनमी की विकास संभावनाओं का जश्न मना रहे हैं, तब उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हर प्लेटफॉर्म की सफलता की कहानी के पीछे लाखों कामगार हैं, जो एक ऐसे आर्थिक सिस्टम में अपनी रोजी-रोटी के लिए जूझ रहे हैं, जो उनके जोखिमों को निजी करता है, जबकि उनके लाभों को सामाजिक बनाता है.

जब तक यह अंतर खत्म नहीं होता, भारत की गिग इकॉनमी उन लोगों के लिए समृद्धि की बजाय जीविका का साधन बनी रहेगी जो इसे चलाते हैं. सफलता का सही मापदंड लेन-देन की मात्रा या प्लेटफॉर्म मूल्यांकन से नहीं होगा, बल्कि इससे होगा कि क्या ये कामगार अपने और अपने परिवार के लिए स्थिर और सुरक्षित जीवन बना सकते हैं? इस परिवर्तन के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सुरक्षा के बिना लचीलापन स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह जानबूझकर तैयार की गई अस्थिरता है. कुल मिलाकर, गिग वर्कर्स को वास्तविक अधिकार, पारदर्शिता, स्वास्थ्य सुरक्षा, उपकरण की जिम्मेदारी और संगठित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, ताकि वे इस सिस्टम में सम्मान और स्थिरता पा सकें.

कासिम सैयद कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में एप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के पीएचडी उम्मीदवार हैं और टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट के स्कॉलर भी हैं.

सोशल मीडिया ने ब्राह्मणों का एकाधिकार तोड़ा, महिलाएं और पिछड़े भी बन रहे कथावाचक

“स्क्रोल ” में अनंत गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि “कैसे सोशल मीडिया ने हिंदू शास्त्रों के पाठ में ब्राह्मण पुरुषों के एकाधिकार को तोड़ दिया है और हिंदी पट्टी में महिलाएं और पिछड़ा वर्ग तेजी से कथा वाचक बनते जा रहे हैं.

रिपोर्ट से यह ध्वनित होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अब केवल ब्राह्मण पुरुष ही हिंदू शास्त्रों को पढ़ने या कथा सुनाने के लिए आरक्षित नहीं रह गये हैं. पहले ऐसा माना जाता था कि केवल ब्राह्मण पुरुष ही कथावाचन कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोग भी स्वयं को कथा वाचक के रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं. वे स्वतंत्र रूप से धार्मिक किताबें पढ़कर और ऑनलाइन कथावाचकों को देखकर स्वयं को प्रशिक्षित कर लेते हैं.

इस बदलाव के चलते परंपरागत ब्राह्मण कथावाचकों में असंतोष और विरोध के स्वर भी देखने-सुनने को मिले हैं. उनका मानना है कि कथावाचन एक ऐसा कर्म है, जो केवल ब्राह्मण पुरुषों को ही करना चाहिए, क्योंकि कथा पुराणों और शास्त्रों की आवश्यक गहराई और योग्यता होनी चाहिए. वहीं कुछ अन्य लोग मानते हैं कि भगवद कथाओं का अधिकार सभी हिंदुओं को है, चाहे उनकी जाति या लिंग कुछ भी हो.

इसी विवाद के चलते उत्तरप्रदेश में कुछ पिछड़े जाति के कथावाचकों पर हमले भी हुए, जिनके बाद काशी विद्वत परिषद ने सभी हिंदुओं को, जाति की सीमा से ऊपर उठकर, भगवद कथा सुनाने का अधिकार दिया. परिषद ने कहा कि हिंदू धर्म में जाति नहीं, भक्तिभाव, सत्य और ज्ञान की प्रतिष्ठा है और कई महान ऋषि भी ब्राह्मण नहीं थे. इस पूरे सामाजिक बदलाव में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इसने कथा वाचन की पहुंच को व्यापक बनाया और परंपरागत आरक्षण की सीमाओं को चुनौती दी. महिलाओं और पिछड़े वर्गों के कथावाचक लोकप्रिय हो रहे हैं और वे नए सामाजिक परिवेश में धर्म की प्रचार-प्रसार में सक्रिय हैं.

पाठकों से अपील :

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.