09/11/2025: बिहार और अमित शाह पर श्रवण गर्ग | मेटा मोदी के साथ? | चुनाव आयोग पर अशोक लवासा | ममदानी पर आकार पटेल और मुकुल केसवन

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां

इतवार का दिन. कुछ ठहर कर पढ़ने वाले लेखों के साथ.

श्रवण गर्ग : बिहार का चुनाव या देश का भविष्य? दांव पर अमित शाह की साख और विपक्ष का वजूद

बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण सिर्फ़ एक राज्य की सरकार चुनने का मौक़ा नहीं है. यह एक ऐसा निर्णायक क्षण है, जो भारत की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा. हरकारा डीप डाइव पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी के बीच हुई बातचीत में यह बात साफ़ तौर पर उभरकर सामने आई कि बिहार का चुनाव दरअसल तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार के भविष्य से कहीं बढ़कर, अमित शाह, राहुल गांधी और पूरे देश के लिए एक लिटमस टेस्ट है.

श्रवण गर्ग ने इस बातचीत में ज़ोर देकर कहा, “यह दूसरा चरण, जिसे आप अंतिम चरण कह रहे हैं, देश के लिए भी अंतिम चरण हो सकता है... दांव पर बहुत कुछ लगा है. तेजस्वी के लिए बिहार है, हमारे लिए मुल्क है.” उनकी यह एक पंक्ति इस चुनाव के विशाल कैनवस को समझने के लिए काफ़ी है.

यह सिर्फ़ विधानसभा चुनाव नहीं, राष्ट्रीय भविष्य का जनमत संग्रह है

श्रवण गर्ग ने बिहार चुनाव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत पर बल दिया. उन्होंने याद दिलाया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ, उनमें बिहार भी शामिल था. वहाँ बीजेपी को 40 में से सिर्फ़ 12 सीटें मिली थीं. इसी तरह, यूपी में 80 में से 33 और महाराष्ट्र में 48 में से 9 सीटें मिलीं. इन तीन बड़े राज्यों की 148 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ़ 65 पर संतोष करना पड़ा.

गर्ग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव दरअसल 2029 के लोकसभा चुनाव का एक ट्रेलर है. अगर यहाँ बीजेपी हारती है, तो उसकी 40 लोकसभा सीटें ख़तरे में पड़ जाएंगी. इस हार का असर सीधे यूपी के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, और अगर वहाँ भी सत्ता हाथ से निकल गई, तो 2029 में बीजेपी के लिए केंद्र में वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

दांव पर क्या लगा है: सत्ता, विपक्ष और लोकतंत्र

इस चुनाव के नतीजे सिर्फ़ हार-जीत तय नहीं करेंगे, बल्कि वे देश की राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दिशा भी तय करेंगे. श्रवण गर्ग ने इसे बेहद स्पष्ट शब्दों में समझाया:

सत्ता पक्ष के लिए: “एनडीए की हार के बावजूद मोदी-शाह सत्ता में बने रहेंगे.” लेकिन यह हार उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देगी. यह एक ऐसा झटका होगा, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होगा.

विपक्ष के लिए: “पर अगर महागठबंधन हार गया, तो विपक्ष की आवाज़ बंद हो जाएगी.” गर्ग ने चेतावनी दी कि इस हार के बाद शायद राहुल गांधी उतने ताक़तवर और मुखर न रह जाएं, जितने आज हैं. यह हार विपक्ष को “दिव्यांग” बना देगी.

यह लड़ाई सिर्फ़ एक चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि राजनीतिक स्पेस पर क़ब्ज़ा करने की है. अगर एनडीए जीतता है, तो वह बिहार में मिले जनादेश को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करेगा और इसके नतीजों को यूपी जैसे बड़े राज्यों में दोहराने की कोशिश करेगा.

अमित शाह: गुजरात के चाणक्य बिहार में

इस पूरे चुनाव का केंद्रीय चरित्र अमित शाह हैं. निधिश त्यागी ने उन्हें “गुजरात का चाणक्य” बताते हुए कहा कि आज बीजेपी और सत्ता, दोनों की चाबियाँ उन्हीं के पास हैं. वह सिर्फ़ एक प्रचारक नहीं, बल्कि पूरे तंत्र के कर्ता-धर्ता हैं. बिहार में डेरा डालकर वह गृह मंत्रालय चला रहे हैं, जो यह दिखाता है कि यह चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है.

श्रवण गर्ग ने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, “जैसे-जैसे मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर हो रहे हैं, शाह मज़बूत हो रहे हैं... अब इस चुनाव में जो दांव पर लगा है, वो मोदी जी के नहीं, शाह साहब के हैं.” शाह के लिए यह चुनाव उनकी ‘चाणक्य’ की छवि को साबित करने का एक मौक़ा है. उनकी हार या जीत सीधे तौर पर पार्टी और सरकार में उनके क़द को प्रभावित करेगी.

“जंगल राज” का नैरेटिव और बदलता बिहार

अमित शाह और बीजेपी लगातार “जंगल राज” का डर दिखाकर चुनाव लड़ रहे हैं. लेकिन गर्ग और त्यागी, दोनों ने इस पर सवाल उठाया. आज बिहार की 58% आबादी 30 साल से कम उम्र की है. इन युवाओं ने लालू यादव के तथाकथित ‘जंगल राज’ का दौर देखा ही नहीं है. उनके लिए आज के मुद्दे बेरोज़गारी, महंगाई और बेहतर भविष्य हैं.

यह “जंगल राज” का नैरेटिव दरअसल उन राज्यों के असली ‘जंगल राज’ से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं और जंगलों को कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है.

तंत्र बनाम जन: असली लड़ाई

इस बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि बिहार का चुनाव अब तंत्र और जन के बीच की लड़ाई बन चुका है. एक तरफ़ सत्ता, प्रशासन, और कॉर्पोरेट की ताक़त है, तो दूसरी तरफ़ आम जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं. देश को यह चुनना होगा कि वह मोदी-शाह को चुन रहा है या उस भारत को, जिसकी कल्पना नेहरू ने ‘डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया’ में की थी.

श्रवण गर्ग ने बिहार के मतदाताओं, ख़ासकर उन लाखों प्रवासी मज़दूरों को एक मार्मिक संदेश दिया, जो चुनाव के बाद काम पर लौटेंगे. उन्होंने कहा, “जब वे पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र लौटेंगे, तो वहाँ के लोग उनसे पूछेंगे कि ‘आपने ये क्या किया हमारे साथ?’. उनको अपने मालिकों और सहकर्मियों को क्या जवाब देना है, यह अभी से सोचकर रखना चाहिए.”

यह चुनाव सिर्फ़ बिहार के लिए नहीं है. यह इस बात का फ़ैसला करेगा कि क्या भारत “सांप्रदायिक अधिनायकवाद” की ओर बढ़ेगा या अपनी लोकतांत्रिक जड़ों की ओर लौटेगा. 14 नवंबर को, जब नतीजे आएंगे, तो यह सिर्फ़ एक राज्य का जनादेश नहीं होगा, बल्कि 125 करोड़ भारतीयों के भविष्य का एक संकेत होगा. और जैसा कि श्रवण गर्ग ने कहा, हमें उन नतीजों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना होगा, चाहे वे हमारी उम्मीदों के मुताबिक़ हों या नहीं.

क्या बिहार चुनाव में मेटा मोदी के साथ है?

बहिष्कार का एल्गोरिदम: कैसे सोशल मीडिया के ज़हर ने बिहार चुनाव में लोकतंत्र की आत्मा पर हमला किया

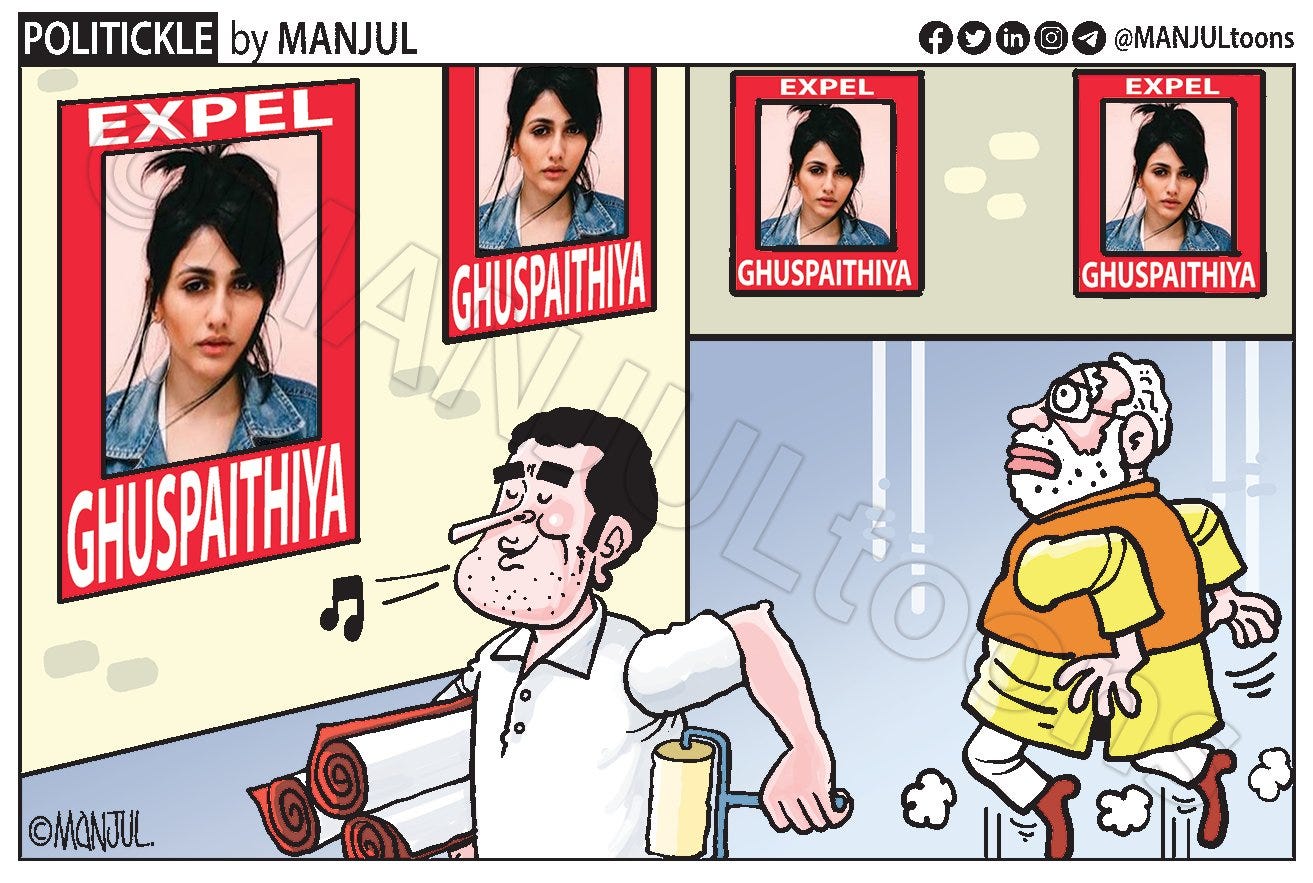

बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच, जब पार्टियाँ रैलियों और वादों में व्यस्त थीं, तब सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों में एक ख़तरनाक साज़िश रची जा रही थी. यह सिर्फ़ एक राजनीतिक अभियान नहीं था, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांत—एक व्यक्ति, एक वोट—पर एक सुनियोजित हमला था. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उससे जुड़े हिंदुत्व नेटवर्कों ने एक ऐसा डिजिटल तूफ़ान खड़ा किया, जिसका मक़सद बिहार के मुस्लिम नागरिकों को न सिर्फ़ बदनाम करना था, बल्कि उन्हें देश के राजनीतिक नक़्शे से ही मिटा देना था.

यह कहानी है उस ज़हर की, जिसे “बहिष्कार का एल्गोरिदम” कहा जा सकता है. एक ऐसी मशीनरी, जिसने लाखों लोगों की नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए और उन्हें “घुसपैठिया”, “कीड़े-मकोड़े” और “राष्ट्र का दुश्मन” बताकर उनके ख़िलाफ़ नफ़रत की एक अभूतपूर्व लहर पैदा की.

एक प्रशासनिक कार्रवाई, जिसके पीछे नफ़रत का नैरेटिव था

मामले की शुरुआत एक सरकारी प्रक्रिया से हुई, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का नाम दिया गया. इसका घोषित उद्देश्य मतदाता सूचियों को साफ़ करना था. लेकिन जब नतीजे सामने आए, तो तस्वीर बेहद भयावह थी. लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम सूचियों से हटा दिए गए. हैरानी की बात यह है कि इनमें से अनुमानित 33% मुसलमान थे, जबकि बिहार की आबादी में उनका हिस्सा महज़ 16.9% है. यह असंतुलन कोई संयोग नहीं था. यह उस डिजिटल ज़हर का नतीजा था, जिसे महीनों से करोड़ों लोगों के फ़ोन तक पहुँचाया जा रहा था.

डायस्पोरा इन एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी (DAHRD) नामक एक प्रवासी भारतीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में इस पूरे इकोसिस्टम का पर्दाफ़ाश किया है. 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रखने वाले 211 सोशल मीडिया पेजों का विश्लेषण करने के बाद, यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक पूरे समुदाय को हाशिये पर धकेलने के लिए चार तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए.

पहला हथियार: जब सरकार ख़ुद नफ़रत का झंडा उठाए

यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी. सबसे ज़्यादा ज़हरीला और मुस्लिम-विरोधी कंटेंट BJP के आधिकारिक, वेरिफ़ाइड सोशल मीडिया हैंडल से आ रहा था. सत्ताधारी पार्टी ने अपने वीडियो में दाढ़ी-टोपी पहने लोगों को “घुसपैठिया” बताते हुए सीधे तौर पर कहा कि वे बिहार के नागरिकों का हक़ “खा रहे हैं”. एक पोस्टर में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक टोकरी में मुस्लिम मतदाताओं को ढोते हुए दिखाया गया, मानो वे कोई इंसान नहीं, बल्कि वोट की बोरियाँ हों, जिन्हें “घुसपैठियों के वोट” के रूप में ख़रीदा जा रहा हो. जब सरकार ख़ुद अपने नागरिकों के एक हिस्से को दुश्मन बताने लगे, तो नफ़रत को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है.

दूसरा हथियार: इंसानियत से गिराने की साज़िश

इस अभियान का सबसे घिनौना पहलू था मुसलमानों का अमानवीयकरण. उन्हें इंसान के दर्जे से गिराकर कीड़े-मकोड़े, चूहे और परजीवी के रूप में चित्रित किया गया, जिन्हें “ख़त्म करने” या “साफ़ करने” की ज़रूरत है. एक तस्वीर में बिहार की मतदाता सूची को एक सेब के रूप में दिखाया गया, जिसमें दाढ़ी-टोपी वाले कीड़े लगे हैं, और चुनाव आयोग का हाथ उन कीड़ों को चिमटी से निकाल रहा है. यह भाषा और तस्वीरें सिर्फ़ अपमानजनक नहीं थीं; वे नरसंहार की उस मानसिकता को दर्शाती हैं, जहाँ एक समुदाय को संक्रमण की तरह देखा जाता है, जिसे मिटाना ज़रूरी है.

तीसरा हथियार: हर मुसलमान को विदेशी बताने का झूठ

एक नैरेटिव यह गढ़ा गया कि भारत का मुसलमान असल में भारतीय है ही नहीं. वह या तो बांग्लादेशी घुसपैठिया है या पाकिस्तानी एजेंट. दशकों से भारत में रह रहे परिवारों की नागरिकता पर यह कहकर सवाल उठाया गया कि उनके दस्तावेज़ फ़र्ज़ी हैं, जिन्हें विपक्षी दलों ने अपने “वोट बैंक” के लिए बनवाया है. बिहार के मुस्लिम-बहुल सीमांचल क्षेत्र को “जनसांख्यिकीय आक्रमण” के केंद्र के रूप में पेश किया गया, मानो वहाँ के निवासी नागरिक नहीं, बल्कि हमलावर हों.

चौथा हथियार: रक्षक को ही दोषी ठहराने का चक्रव्यूह

इस प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि इसने हर विरोध को पहले ही बेमानी बना दिया. अगर कोई विपक्षी नेता मतदाता सूची से नाम हटाने पर सवाल उठाता, तो उस पर “घुसपैठियों” को बचाने का आरोप लगा दिया जाता. अगर कोई मानवाधिकार संगठन चिंता जताता, तो उसे “वोट बैंक की राजनीति” कहकर ख़ारिज कर दिया जाता. इस चक्रव्यूह में, मुस्लिम अधिकारों की बात करना ही देशद्रोह बन गया.

मेटा की ख़ामोशी: मुनाफ़े की मिलीभगत

यह सारा ज़हर फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्मों पर बेरोकटोक फैलता रहा. मेटा, जिसका भारत सबसे बड़ा बाज़ार है, अपनी ही नीतियों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रहा. उसके नियम कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी समुदाय पर हमला करना, उन्हें जानवरों से तुलना करना या आतंकवादी कहना मना है. लेकिन बिहार अभियान में यह सब कुछ हुआ. म्यांमार में रोहिंग्या नरसंहार के दौरान अपनी भूमिका के लिए बदनाम हो चुका फ़ेसबुक, भारत में भी वही ग़लती दोहराता दिखा. ऐसा लगता है कि उसके लिए अपने करोड़ों यूज़र्स की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी राजनीतिक सत्ता के साथ अपने संबंध बनाए रखना है.

यह रिपोर्ट सिर्फ़ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है. यह दिखाती है कि कैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लोकतंत्र के लिए एक ख़तरा बन सकते हैं. जब प्रशासनिक मशीनरी और डिजिटल प्रोपेगेंडा एक साथ मिल जाएं, तो वे किसी भी समुदाय को रातों-रात “अवैध” बना सकते हैं. बिहार में जो हुआ, वह सिर्फ़ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह आधुनिक भारत में लोकतंत्र के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का प्रतिबिंब है. अगर हम आज इस “बहिष्कार के एल्गोरिदम” को नहीं समझेंगे और नहीं रोकेंगे, तो कल यह किसी भी समुदाय को, किसी भी राज्य में, अपनी चपेट में ले सकता है.

आज का चुनाव आयोग

अशोक लवासा: कटघरे में लोकतंत्र का प्रहरी

लोकतंत्र के प्रहरी की भूमिका निभाने वाला भारत का चुनाव आयोग (ECI) आज ख़ुद कटघरे में खड़ा है. सात दशकों तक, इस संस्था ने एक निष्पक्ष अंपायर की तरह भारत के लोकतंत्र को सींचा है, जहाँ हर नागरिक के वोट के अधिकार की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई. लेकिन हाल के कुछ फ़ैसलों ने इसकी प्रतिष्ठा पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे पहले कभी नहीं हुए. इस बहस के केंद्र में है बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR), एक ऐसी प्रक्रिया जिसने आयोग की 70 साल पुरानी विरासत को उलट दिया और नागरिकों के भरोसे को हिलाकर रख दिया.

एक अद्वितीय विरासत: ज़िम्मेदारी आयोग की, नागरिक की नहीं

यह समझने के लिए कि आज चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, हमें इसके गौरवशाली अतीत को याद करना होगा. संविधान निर्माताओं ने इसे एक अनूठी ज़िम्मेदारी सौंपी थी—हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना. यह ज़िम्मेदारी नागरिक की नहीं, बल्कि आयोग की थी. पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में, जब देश में साक्षरता दर सिर्फ़ 16% थी, आयोग ने घर-घर जाकर, यहाँ तक कि फुटपाथों पर रहने वाले लोगों को भी मतदाता सूची में शामिल किया.

इसी समावेशी भावना का परिणाम था कि भारत का मतदाता-से-आबादी अनुपात हमेशा 98-99% रहा है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में यह सिर्फ़ 75% है. ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में वोट देने का अधिकार पाने के लिए नागरिक को ख़ुद अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, जबकि भारत में आयोग यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी मतदाता पीछे न छूटे. यह एक मशीनी नहीं, बल्कि एक गहरी लोकतांत्रिक कल्पना से प्रेरित प्रक्रिया थी.

बिहार का SIR: एक बुनियादी सिद्धांत का उलटफेर

बिहार का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) इस भरोसे के टूटने का सबसे बड़ा कारण बना. 24 जून 2025 को, विधानसभा चुनावों से महज़ तीन महीने पहले, आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा की. इसका घोषित उद्देश्य मतदाता सूची को “शुद्ध” करना था, यानी अपात्र लोगों को हटाना और पात्र लोगों को जोड़ना. लेकिन जिस तरीक़े से इसे लागू किया गया, उसने इसके इरादों पर गंभीर संदेह पैदा कर दिए.

सबसे बड़ा और ख़तरनाक बदलाव यह था कि पहली बार, पात्रता साबित करने का बोझ नागरिकों पर डाल दिया गया. 70 सालों से चली आ रही प्रक्रिया, जहाँ आयोग की ज़िम्मेदारी नामांकन सुनिश्चित करना थी, को उलट दिया गया. अब मतदाताओं को, जो पहले से ही सूची का हिस्सा थे, यह साबित करना था कि वे नागरिक हैं और वोट देने के हक़दार हैं.

इस प्रक्रिया में कई गंभीर ख़ामियाँ थीं:

मनमाना वर्गीकरण: आयोग ने मतदाताओं को दो समूहों में बाँट दिया: 2003 से पहले पंजीकृत और 2003 के बाद पंजीकृत. यह कहा गया कि 2003 से पहले वालों की नागरिकता को “मान लिया जाएगा,” लेकिन बाद वालों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. यह विभाजन अतार्किक था, क्योंकि सूची में मौजूद हर मतदाता पहले ही एक क़ानूनी प्रक्रिया के तहत नामांकित था.

अव्यावहारिक दस्तावेज़ीकरण: नागरिकता साबित करने के लिए 11 तरह के दस्तावेज़ों की मांग की गई, जिनमें से ज़्यादातर बिहार जैसे राज्य में, जहाँ 20% आबादी प्रवासी है, आसानी से उपलब्ध नहीं थे. लोगों से बाढ़ के मौसम में ये दस्तावेज़ ढूँढ़कर जमा करने को कहा गया.

पारदर्शिता का अभाव: आयोग ने 2003 के उस आदेश को सार्वजनिक नहीं किया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही थी. इतने बड़े पैमाने का अभियान एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि आयकर छापे की तरह. इस गोपनीयता ने संदेह को और गहरा किया.

व्यापक स्तर पर नामों का हटना: इस प्रक्रिया के बाद बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए. आयोग ने दावा किया कि ये नाम “हटाए” नहीं गए, बल्कि एक “नई सूची” तैयार की गई है, इसलिए जिन लोगों के नाम छूट गए, उन्हें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है. असल में, ये नाम मिटा दिए गए. उन्हें फिर से शामिल होने के लिए एक नए मतदाता की तरह आवेदन करना था.

यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ़ अन्यायपूर्ण थी, बल्कि इसकी क़ानूनियत पर भी सवाल उठे. उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए आयोग की आलोचना की और कहा कि उसके द्वारा मांगे गए 11 दस्तावेज़ों में से कोई भी नागरिकता साबित नहीं कर सकता.

राष्ट्रव्यापी विस्तार और अनसुलझे सवाल

बिहार में हुए विवादों के बावजूद, चुनाव आयोग ने इस SIR प्रक्रिया को 12 और राज्यों में लागू करने की घोषणा कर दी. बिहार के अनुभव से सीखते हुए, आयोग ने दूसरे चरण में कुछ सुधार किए हैं, जैसे दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और छूटे हुए नामों की सूची सार्वजनिक करना.

लेकिन, इन सुधारों के बावजूद, नागरिकता का मूल मुद्दा अनसुलझा है. आयोग ख़ुद को एक ऐसी भूमिका में डाल रहा है, जिससे वह हमेशा बचता आया है—नागरिकता का निर्धारण करना. यह काम सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं. इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी आयोग ने यह नहीं बताया कि बिहार में आख़िर कितने गैर-नागरिक पाए गए? इस एक सवाल का जवाब न देना इस पूरे अभ्यास के औचित्य पर ही सवाल खड़ा करता है. यह आलोचना को बल देता है कि यह “पिछले दरवाज़े से NRC कराने” की एक कोशिश है.

राजनीतिक दलों की भूमिका: जवाबदेही से परहेज़

इस पूरी तस्वीर में सिर्फ़ चुनाव आयोग ही नहीं, बल्कि भारत के राजनीतिक दल भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं. आज भारतीय नागरिक एक ऐसे अंपायर, जिसकी निष्पक्षता संदेह के घेरे में है, और ऐसे राजनीतिक दलों, जो कोई जवाबदेही नहीं चाहते, के बीच फँस गए हैं.

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो या सूचना के अधिकार (RTI) के तहत ख़ुद को सार्वजनिक प्राधिकरण मानने से इनकार, सभी प्रमुख दल पारदर्शिता और सुधारों का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाते हैं. वे नियमों की भावना को तोड़ते हैं और चाहते हैं कि नियामक उनके प्रति “समायोजनकारी रुख” अपनाए.

निष्कर्ष: लोकतंत्र मशीन नहीं, चलाने वालों पर निर्भर है

अंत में, हमें यह याद रखना होगा कि एक संविधान या एक संस्था ख़ुद में एक बेजान मशीन की तरह है. जैसा कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, “यह उन लोगों के कारण जीवन प्राप्त करती है जो इसे नियंत्रित करते हैं और इसे चलाते हैं.” अगर चुने हुए लोग सक्षम, चरित्रवान और ईमानदार हैं, तो वे एक दोषपूर्ण संविधान से भी देश का भला कर सकते हैं.

आज भारत को ऐसे ही ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, जो देश के हित को सबसे ऊपर रखें. चुनाव आयोग को अपनी खोई हुई विश्वसनीयता वापस पाने के लिए पारदर्शिता अपनानी होगी और अपने मूल सिद्धांत—हर नागरिक को शामिल करने—की ओर लौटना होगा. वहीं, राजनीतिक दलों को भी यह समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ़ चुनाव जीतने का खेल नहीं, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही का एक पवित्र कर्तव्य है.

लेखक भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं. यह लेख इंडिया फोरम में प्रकाशित हुआ था, जिसके अंश यहां लिये गये.

ज़ोहरान की जीत:

आकार पटेल : जब पैसे पर लोग भारी पड़े

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का पहला संशोधन कहता है:

‘कांग्रेस ऐसा कोई क़ानून नहीं बनाएगी जो किसी धर्म की स्थापना का सम्मान करता हो, या उसके मुक्त अभ्यास को रोकता हो; या भाषण की, या प्रेस की स्वतंत्रता को कम करता हो; या लोगों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार, और शिकायतों के निवारण के लिए सरकार से याचिका करने के अधिकार को कम करता हो’.

यह भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है क्योंकि यह 1789 में लिखी गई थी, लेकिन यह इतनी साफ़ है कि हम समझ सकते हैं कि भाषण की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता. हालाँकि, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए जब यह हिंसा की धमकियों या पोर्नोग्राफ़ी से संबंधित हो.

2010 में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों की फंडिंग पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, और इसे पहले संशोधन के तहत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार माना. कॉरपोरेशनों और अमीर लोगों को चुनावों को प्रभावित करने की आज़ादी मिल गई, जिसके तहत वे पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बना सकते थे जो विज्ञापनों पर पैसा ख़र्च करती हैं. यह मशहूर ‘सिटिज़न्स यूनाइटेड’ केस का नतीजा था, जिसने अमेरिकी लोकतंत्र को घातक रूप से नुक़सान पहुँचाया क्योंकि अब उनकी दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ स्थायी रूप से कॉर्पोरेट हितों से प्रभावित हैं. अगर आपकी सीट जीतने का कारण आपके डोनर हैं, तो यह संभावना है कि पद पर रहते हुए आपके काम भी उनसे प्रभावित होंगे. यह अमेरिकी राजनीति में एक अनिवार्य सच बन गया है. हालाँकि, राजनीति करने का एक और तरीक़ा भी है, और यद्यपि इसका फ़ॉर्मूला सरल है, पर इसे अमल में लाना बहुत मुश्किल है.

किसी ऐसी चीज़ को आज़माने के लिए जिसमें नाकामी की दर बहुत ज़्यादा हो, एक ख़ास तरह के दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है. और उसमें सफल होना वाक़ई असाधारण है. इसका एक उदाहरण हमें न्यूयॉर्क के हालिया मेयर चुनाव से मिलता है. दो प्रमुख उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए दो अलग-अलग तरीक़े अपनाए. पहला तरीक़ा वह है जिसे दोनों प्रमुख राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार पसंद करते हैं, जो है विरोधी से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके जीतना. यह पैसा फिर मुख्य रूप से मैसेजिंग पर ख़र्च किया जाता है: टेलीविज़न पर विज्ञापन और मेलर्स के ज़रिए वोटर के दिमाग़ में विज्ञापन देने वाले उम्मीदवार के बारे में सकारात्मक और विरोधी के बारे में नकारात्मक धारणाएँ भर दी जाती हैं.

जितने ज़्यादा विज्ञापन कोई दे सकता है, सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है. 2018 की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक था ‘पैसा चुनावों को कैसे प्रभावित करता है’, में पाया गया कि 90% से ज़्यादा मामलों में, जिस उम्मीदवार ने अपने प्रतिद्वंद्वी से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया और ख़र्च किया, वही कांग्रेस (उनके लोकसभा का संस्करण) में सीट की दौड़ जीता.

न्यूयॉर्क में एक प्रमुख उम्मीदवार, एंड्रयू कुओमो ने यही तरीक़ा अपनाया और अपने विरोधी से पाँच गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया. वे हार गए. क्यों?

दूसरा तरीक़ा, जिस वजह से यह लेख लिखा जा रहा है, वह है मतदाताओं को विज्ञापनों के ज़रिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बातचीत के ज़रिए मनाना. यह तरीक़ा असरदार है लेकिन इसे बड़े पैमाने पर करना मुमकिन नहीं लगता. एक आम चुनाव में इसे आज़माना तो और भी बेतुका लगता है, जहाँ लाखों मतदाता होते हैं. इसका पैमाना बहुत बड़ा होना चाहिए और ऐसा करने के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होगी, उसकी लागत निश्चित रूप से विज्ञापन से ज़्यादा होगी. और इन लोगों के लिए अजनबियों से बातचीत शुरू करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि घर पर कई लोग या तो दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे या उस व्यक्ति को जाने के लिए कह देंगे, या सड़क पर रोके जाने पर रुकेंगे नहीं.

अगर वे बात करने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो भी उन्हें उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए मनाना आसान नहीं होगा. इस सब के बाद, सफलता की दर 10 में से 1 से भी कम होने की संभावना है. इसका मतलब है कि हर उस एक व्यक्ति के लिए जिसे उम्मीदवार के लिए वोट देने के लिए मना लिया जाता है, 10 अन्य लोग दरवाज़ा मुँह पर बंद कर देते हैं या कहते हैं कि वे दूसरी तरफ़ का समर्थन करेंगे या बस आगे बढ़ जाते हैं.

कोई इन कार्यकर्ताओं को इतना प्रेरित कैसे रखेगा कि वे यह कोशिश करते रहें और घर पर या किसी कैफ़े में बैठकर यह दिखावा न करें कि वे दरवाज़े खटखटा रहे थे या सड़क पर अजनबियों को रोक रहे थे? यही कारण हैं कि इस तरीक़े को पसंद नहीं किया जाता और उम्मीदवार बस ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चुनते हैं.

यह केवल कुछ शर्तों के तहत ही सफल हो सकता है: पहला, कि संदेश बड़ी संख्या में संभावित मतदाताओं के लिए आकर्षक हो. दूसरा, कि कार्यकर्ता पूरी तरह प्रेरित हों और नाकामी की ऊँची दर से निराश न हों. यहाँ कार्यकर्ताओं की प्रेरणा पैसा नहीं, बल्कि मक़सद है. यह धर्म प्रचार और लोगों को अपने मत में लाने जैसा है. तीसरा, कि कोई ऐसा तंत्र हो जो इस जुड़ाव की निगरानी करे और इसे मतदान के दिन तक बनाए रखे. यानी एक बार संपर्क हो जाने के बाद लोगों से बार-बार संपर्क में रहना.

यही तरीक़ा भारतीय मूल के समाजवादी ज़ोहरान ममदानी ने इस्तेमाल किया, जो जीते और न्यूयॉर्क के मेयर बनेंगे. जो लोग कहते हैं कि वे अनुभवहीन हैं और नेतृत्व के बारे में बहुत कम जानते हैं, वे यह नहीं समझते कि लोगों को किसी ऐसी चीज़ में झोंकने के लिए प्रेरित करना जिसमें नाकामी की दर बहुत ज़्यादा हो, और फिर उसमें सफल होना, नेतृत्व का सबसे बड़ा सबूत है. 700 वरिष्ठ स्वयंसेवकों द्वारा प्रशिक्षित और नेतृत्व किए गए 1 लाख से ज़्यादा स्वयंसेवकों की एक सेना ने ज़ोहरान के लिए काम किया. ये ज़्यादातर युवा लोग थे, लेकिन कई मध्यम आयु वर्ग और बुज़ुर्ग भी थे जिन्होंने कई महीनों तक, अपने मक़सद के लिए घंटों शारीरिक मेहनत की.

एंड्रयू कुओमो का समर्थन करने वाले कॉरपोरेशनों ने ज़ोहरान को एक आतंकवादी के रूप में चित्रित करने के लिए 40 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ख़र्च किए. वे उन स्वयंसेवकों से हार गए जिन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था.

इस जीत का लंबे समय तक अध्ययन किया जाएगा क्योंकि यह चुनाव जीतने के दो तरीक़ों को उनके मूल सार तक ले जाती है और अरबपतियों की ताक़त की सीमाओं को दिखाती है. जैसा कि अमेरिका में कार्यकर्ता कहते हैं: उनके पास पैसा है, हमारे पास लोग हैं.

लेखक मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत में प्रमुख हैं.

मुकुल केसवन | ज़ोहरान की दौड़

ज़ोहरान ममदानी की जीत का स्थायी सबक यह है कि उदारवादी मध्यमार्ग (liberal Centre) असल में दक्षिणपंथी पूर्वाग्रहों का एक इज्ज़तदार मुखौटा होता है.टेलीग्राफ अख़बार में प्रकाशित इस लेख के विशेष अंश.

न्यूयॉर्क के मेयर की दौड़ दुनिया भर के लोगों के लिए आँखें खोलने वाली थी क्योंकि इसने कई स्पष्ट विरोधाभासों को सामने रखा: आदर्शवाद बनाम अनुभव, अरबपति बनाम बाक़ी लोग, ज़ायोनी हक़दारी बनाम ग़ाज़ा की तबाही, एक सहानुभूति वाला बहुलवाद बनाम मुस्लिम विरोधी कट्टरता, एंड्रयू कुओमो की अपने मतदाताओं के प्रति स्पष्ट उदासीनता बनाम ममदानी का पूरे न्यूयॉर्क को गले लगाने का जोशीला प्रयास, एक पीढ़ी में एक बार आने वाली राजनीतिक प्रतिभा बनाम एक सिकुड़ा हुआ राजवंश, कामकाजी लोगों के लिए एक घोषणापत्र बनाम एक ऐसी यथास्थिति का बचाव जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वर्टिकल वीडियो की जीवंतता बनाम पारंपरिक मीडिया के द्वारपाल, और उम्मीद बनाम निराशावाद.

ममदानी और कुओमो के बीच का अंतर इस बात से और बढ़ गया कि वे कैसे दिखते थे. यह अच्छे बनाम बुरे जैसा था, जिसमें मुख्य किरदारों को सीधे कास्टिंग से चुना गया हो. इस अंतर में कुछ भी सूक्ष्म नहीं था. कुओमो बोलते नहीं थे, वे एक ही सुर में उबाऊ तरीक़े से बोलते थे. वे सुस्त थे, वे अपने रेज़्यूमे पर चुनाव लड़ रहे थे (जिसमें महामारी के दौरान बुज़ुर्गों को उनकी मौत के मुँह में भेजना और यौन उत्पीड़न के कई आरोप शामिल थे), वे मेयर की दौड़ को अपने छुटकारे के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास के रूप में देख रहे थे, वे एक बड़े शहर में मशीन पॉलिटिक्स का प्रतीक थे.

ममदानी अनुचित रूप से, चमकदार ढंग से युवा थे और वे हर जगह थे - अटलांटिक में भीगे हुए, हलाल कार्ट के पास, गे बार में, कैब ड्राइवरों के साथ, आंटियों के साथ नाचते हुए, बंगाली, अरबी, हिंदी, स्पेनिश में अपनी बात दोहराते हुए - मुस्कुराते हुए, सूट पहने हुए और लगातार अपने संदेश पर टिके रहे. आप उनकी योजनाओं को यूटोपियन या अव्यावहारिक कहकर ख़ारिज कर सकते हैं, लेकिन एक तटस्थ दर्शक के लिए उनमें दुर्भावना खोजना असंभव था.

और फिर भी उदारवादी मध्यमार्ग की आवाज़ों, राजनीतिक ‘उदारवादियों’, मध्यमार्गी मुग़लों, पंडितों, अख़बारों और पत्रिकाओं ने, जो उदारवादी विमर्श के मालिक हैं, ममदानी की उम्मीदवारी पर इस तरह से प्रतिक्रिया दी जो डोनाल्ड ट्रंप के हमलों या एंटी-डेफ़ेमेशन लीग की बदनामी से ज़रा भी अलग नहीं था.

न्यूयॉर्क के दो डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया (चक शूमर, वरिष्ठ सीनेटर, अभी भी इस बारे में चुप हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया), न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक गवर्नर ने अनिच्छा से ममदानी का समर्थन तब किया जब वह प्राइमरी जीत चुके थे और बराक ओबामा ने अपनी आभा का ध्यान रखते हुए, उनका समर्थन तो नहीं किया, लेकिन देर से यह ख़बर आने दी कि उन्होंने ममदानी को फ़ोन किया था.

अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अख़बार, द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो उदारवादी मूल्यों का पंच माना जाता है, ने अपने डेमोक्रेटिक पाठकों से यह आग्रह करने के लिए असाधारण हदें पार कर दीं कि वे अपने प्राइमरी मतपत्रों में रैंक किए जा सकने वाले पाँच उम्मीदवारों में से ममदानी को बाहर रखें. अख़बार के संपादकीय बोर्ड का संदेश था ‘ममदानी को छोड़कर कोई भी’. पहले किसी उम्मीदवार का समर्थन न करने का फ़ैसला करने के बाद, बोर्ड ने एक घुमावदार गैर-समर्थन पेश किया. “हमारा मानना नहीं है,” इसने कहा, “कि मिस्टर ममदानी न्यूयॉर्क वासियों के मतपत्रों पर जगह पाने के हक़दार हैं.” और फिर इसने मतदाताओं से कहा कि वे नाक बंद करके कुओमो को वोट दें: “जहाँ तक मिस्टर कुओमो का सवाल है, हमें उनकी नैतिकता और आचरण पर गंभीर आपत्तियाँ हैं, भले ही वे न्यूयॉर्क के भविष्य के लिए मिस्टर ममदानी से बेहतर होंगे.”

ममदानी और कुओμο पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की स्थिति और बिल एकमैन, उस कट्टर ज़ायोनी अरबपति, जिसने माइकल ब्लूमबर्ग जैसे अन्य अरबपतियों के साथ कुओμο के अभियान में लाखों डॉलर का दान दिया था, की स्थिति में कोई अंतर नहीं था. और इसका मुख्य कारण, बिल एकमैन के मामले में स्पष्ट लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में अनकहा, ममदानी का ग़ाज़ा में इज़राइल के नरसंहार और उसके रंगभेदी राज्य के अत्याचारों की दृढ़ निंदा थी.

ममदानी ने अपने अभियान के दौरान इज़राइल का मुद्दा नहीं उठाया. वे ख़र्च उठाने की क्षमता (affordability) पर पूरी तरह से केंद्रित थे. इज़राइल का मुद्दा बहसों और इंटरव्यू में उनके लिए लगातार उठाया गया. क्या वे मेयर बनने पर इज़राइल जाएंगे? क्या उन्होंने ‘ग्लोबलाइज़ द इंतिफ़ादा’ की निंदा की? क्या हमास को हथियार डाल देने चाहिए? क्या उन्होंने इज़राइल को एक यहूदी राज्य के रूप में समर्थन दिया?

विडंबना यह है कि इज़राइल की उनकी दृढ़, निडर आलोचना ही उस सिद्धांत की मज़बूत ज़मीन बन गई जिस पर उन्होंने न्यूयॉर्क को किफ़ायती बनाने के लिए अपना अभियान चलाया. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग़ाज़ा में इज़राइल की नरसंहारी हिंसा ममदानी के अभियान का परिदृश्य थी. ग़ाज़ा की तबाही की तस्वीरें, मारे गए और भूखे बच्चों की तस्वीरें, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मंत्रियों द्वारा ग़ाज़ा को जातीय रूप से ‘साफ़’ करने की स्पष्ट धमकियों ने इज़राइल को रेडियोधर्मी बना दिया और राजनेताओं से इज़राइल से जुड़ी सभी चीज़ों के प्रति अपेक्षित दासतापूर्ण सम्मान को अश्लील बना दिया. ग़ाज़ा के बिना, इज़राइल एक ऐसा मुद्दा होता था जिसे छूने से न्यूयॉर्क के मेयर पद के उम्मीदवार डरते थे.

ममदानी ने एक असाधारण काम किया: उन्होंने दिखाया कि नागरिकों के भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जाने वाली राजनीति को सिद्धांतों पर आधारित बहुलवाद में स्थापित किया जा सकता है. एक मेयर बहस के दौरान वह क्षण जब, अपने डरपोक साथियों के विपरीत, उन्होंने कहा कि वे अनिवार्य इज़राइल यात्रा करने के बजाय घर पर रहेंगे और न्यूयॉर्क के पाँचों बरो में अपने यहूदी मतदाताओं की देखभाल करेंगे, एक महत्वपूर्ण मोड़ था; इसने दुनिया को बताया कि वे न तो चापलूसी करेंगे और न ही झुकेंगे.

अक्सर, उदारवादी मध्यमार्गी लोगों के पास कोई मूल विश्वास नहीं होता, कोई ऐसा कारण नहीं होता जो उन्हें परिभाषित करता हो या उनकी राजनीति को सहारा देता हो. ट्रंप के प्रति शत्रुता से परे, उदारवादी डेमोक्रेट्स के पास कोई ऐसी सीमाएँ नहीं लगतीं जो उन्हें, उदाहरण के लिए, ग़ाज़ा और इज़राइल के मामले पर ADL के जोनाथन ग्रीनब्लैट से अलग करती हों. एज्रा क्लेन जैसे पंडित और द न्यू यॉर्कर जैसी उदारवादी पत्रिकाएं ग़ाज़ा में इज़राइल के अत्याचारों को स्वीकार करने में धीमी थीं क्योंकि उनका मध्यमार्ग बीच का रास्ता नहीं, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों के साथ एक समझौता चाहता था. यह एक युवा, महानगरीय, मुस्लिम राजनेता था जिसने उस राज्य की संवेदनहीन हिंसा के ख़िलाफ़ युवा यहूदी मतदाताओं के विद्रोह को समझा, जो उन्हें अपना डायस्पोरा होने का दावा करता था.

ममदानी के उदाहरण में हमारे लिए भी सबक हैं. आम आदमी पार्टी, जो भारत में ममदानी की कल्याण और किफ़ायती शहरी राजनीति की सबसे क़रीबी रिश्तेदार थी, ने ममदानी के विपरीत, महामारी के दौरान और दिल्ली दंगों के बाद बहुसंख्यकवादी पूर्वाग्रहों को हवा देकर अपने सिद्धांतों और अपने मुस्लिम मतदाताओं को धोखा देना चुना. जब सेंटर ख़ुद दक्षिणपंथ की ओर खिसक रहा हो, तो उसकी तरफ़ झुकना मध्यमार्ग अपनाना नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण है. यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी राजनीतिक पहचान को स्वार्थी ‘मध्यमार्ग’ के हाथों खो देने के बाद, उसने चुनाव भी खो दिए.

ममदानी ने राजनीतिक प्रचार को कभी न ख़त्म होने वाली दोस्ती और भाईचारा जैसा महसूस कराया, उन्होंने राजनीति को एक मनोरंजक, स्नेही, मिलनसार काम बना दिया. द इकोनॉमिस्ट और सीएनएन जैसे मध्यमार्गी पंडितों को यक़ीन है कि प्रगतिशील राजनीति का न्यूयॉर्क के पाँचों बरो के बाहर कोई भविष्य नहीं है. ये, बेशक, वही पंडित और पोलस्टर हैं जिन्होंने यह नहीं सोचा था कि ममदानी की राजनीति का न्यूयॉर्क में कोई मौक़ा है. अगर ममदानी मेयर के रूप में अपने आधे वादे भी पूरे कर सकते हैं, तो दुनिया भर के बुज़ुर्ग अपने पोते-पोतियों को उनकी इस ऐतिहासिक दौड़ की टिकटॉक यादों से परेशान करेंगे.

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.