10/11/2025: बिहार वोटिंग से पहले दिल्ली में धमाका, 8 मरे | फेल नोटबंदी के 9 साल बाद | विभाजनकारी नंबर वन पर रामचंद्र गुहा | बीबीसी में भूचाल | सीमांचल की बदलती सूरत | सबसे बड़ी अल्पसंख्यक महिलाएं?

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां

आज की सुर्खियां

दिल्ली में दहशत, लाल किले के पास कार धमाके में 8 की मौत.

बिहार में कांटे की टक्कर, महागठबंधन की राह में ‘फ्रेंडली फाइट’.

सीमांचल का सच, वोटर की पहली पहचान अब भी जाति.

मीडिया का ग्लैमर, ओवैसी और प्रशांत किशोर पर फोकस क्यों?

आरजेडी के गढ़ में सेंध? सीमांचल में ओवैसी बिगाड़ेंगे खेल.

चुनाव आयोग पर आरजेडी का सवाल, कहां है महिला वोटरों का आंकड़ा?

जहानाबाद के युवा बोले, वादे नहीं, काम चाहिए.

कर्ज के जाल में दम तोड़ती जिंदगियां, चुनावी शोर में गुम हुआ दर्द.

बिहार पर मेहरबान, तमिलनाडु पर सख्त, चुनाव आयोग पर उठे सवाल.

नोटबंदी के 9 साल, जेब में नकदी दोगुनी, वादों का क्या हुआ?

तिरुपति के लड्डू में 250 करोड़ का नकली घी, भगवान से भी धोखा.

साफ़ हवा मांगी तो हिरासत, ‘कर्तव्य’ पथ पर प्रदर्शन पर पहरा.

बिना आरक्षण क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का सवाल, महिलाएं सबसे बड़ी अल्पसंख्यक.

जाति के भरोसे कब तक? चेट्टियार समुदाय का पतन एक बड़ा सबक.

ट्रम्प के भाषण से छेड़छाड़, बीबीसी में भूचाल, दो बड़े इस्तीफे.

एमपी में पुलिस की ट्रेनिंग, गीता पाठ पर गरमाई सियासत.

असम में फिर चला बुलडोजर, बेघर हुए सैकड़ों मुस्लिम परिवार.

असम में एक से ज्यादा शादी पर बैन, मदद करने वाले काज़ी-पंडित को भी जेल.

फीस के लिए छात्र ने दी जान, यूपी में कॉलेज और पुलिस पर FIR.

थरूर की आडवाणी स्तुति पर कांग्रेस में कलह, बीजेपी ने ली चुटकी.

गुहा का सवाल, क्या आडवाणी ही हैं सबसे विभाजनकारी भारतीय?

लाल किले के पास कार में विस्फोट, 8 मरे

सोमवार शाम (10 नवंबर, 2025) को राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए तेज धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई. शक्तिशाली विस्फोट के कारण कई वाहन आग की लपटों में घिर गए और खिड़कियों के शीशे टूट गए. अधिकारियों ने बताया कि कई लोगों के घायल होने की आशंका है.

“द हिंदू” के अनुसार, पुलिस ने दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि घटनास्थल पर सात दमकल वाहनों को भेजा गया और पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “विस्फोट रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुआ. इसकी तीव्रता काफी अधिक थी. चोटें लगने की आशंका है.” घटना के दृश्यों में जलती हुई कारों से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दीं. तेज धमाके के बाद घटनास्थल पर कई वाहन क्षतिग्रस्त देखे गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

बिहार चुनाव का दूसरा चरण

सीमांचल की सियासत, महागठबंधन की चुनौतियाँ और मीडिया का ग्लैमर

बिहार विधानसभा चुनाव अपने दूसरे और अंतिम चरण में पहुँच चुका है. ऐसे में राज्य के सीमांचल क्षेत्र की राजनीति पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, जो अक्सर बिहार की चुनावी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हरकारा डीपडाइव पर पत्रकार निधीश त्यागी के साथ बातचीत में, सीमांचल से वैकल्पिक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘मेन मीडिया’ चलाने वाले पत्रकार तनज़ील आसिफ़ ने क्षेत्र की जटिल राजनीति, चुनावी समीकरणों और मीडिया कवरेज पर गहरी जानकारी दी.

2020 से 2025: महागठबंधन की वापसी की उम्मीदें : तनज़ील ने बताया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से महागठबंधन को केवल सात सीटें मिली थीं, जबकि एनडीए ने 12 और एआईएमआईएम ने पाँच सीटों पर जीत हासिल की थी. उस चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहद ख़राब था. हालाँकि, इस बार आरजेडी ने काफ़ी प्रयास किया है, जिससे महागठबंधन के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े नेता, जैसे संतोष कुशवाहा और मास्टर मुजाहिद आलम, महागठबंधन में शामिल हुए हैं. इससे एनडीए का खेमा कमज़ोर हुआ है.

दूसरा बड़ा कारण एआईएमआईएम की स्थिति में बदलाव है. 2020 में जीते पाँच में से चार विधायक आरजेडी में चले गए थे. ओवैसी इसे ‘गद्दारी’ बताकर भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरजेडी ने उन विधायकों को टिकट न देकर इस मुद्दे को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया. साथ ही, महागठबंधन ने इस बार सीमांचल की मुस्लिम जातियों, जैसे सुरजापुरी, शेरशाहवादी और कुलैया, के बीच टिकटों का बेहतर संतुलन बनाया है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे वोटों को एकजुट कर पाएंगे.

सीमांचल की राजनीति का बढ़ता वज़न और डिप्टी सीएम की चर्चा ओवैसी के आने से सीमांचल की राजनीति राष्ट्रीय मीडिया की नज़रों में आ गई है. पिछले पाँच सालों में, इस क्षेत्र के नेताओं की भागीदारी हर पार्टी में बढ़ी है. तारकिशोर प्रसाद (डिप्टी सीएम), शकील अहमद खान (कांग्रेस विधायक दल के नेता), और महबूब आलम (माले विधायक दल के नेता) सभी इसी क्षेत्र से हैं. तंज़ील के अनुसार, इस बार एक और बड़ा बदलाव यह है कि क्षेत्र में सीधे सीएम और डिप्टी सीएम बनने की बातें हो रही हैं. तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा है कि एक मुस्लिम डिप्टी सीएम भी होगा, और स्थानीय नेता इस बात को ज़ोर-शोर से फैला रहे हैं.

ध्रुवीकरण, घुसपैठ और ज़मीनी हक़ीक़त बीजेपी सीमांचल में घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाती रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी हालिया रैलियों में इस पर काफ़ी ज़ोर दिया. हालाँकि, तनज़ील का कहना है कि यह मुद्दा ज़मीन पर उतना प्रभावी नहीं है. जेडीयू के नेता, ख़ासकर मुस्लिम उम्मीदवार, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर या बीजेपी के झंडे का इस्तेमाल करने से भी बचते हैं. एसआईआर (Social Identity Registration) के बाद कोई ठोस आँकड़ा न आने से भी यह मुद्दा कमज़ोर पड़ा है.

ओवैसी, प्रशांत किशोर और मीडिया का ग्लैमर

तनज़ील ने मीडिया कवरेज पर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि मीडिया का ध्यान अक्सर उन नेताओं पर रहता है जिनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर. उन्होंने इसे “मीडिया के अंदर का कास्टिज़्म” कहा, जहाँ मुकेश साहनी जैसे नेताओं को डिप्टी सीएम घोषित किए जाने के बावजूद उतना कवरेज नहीं मिलता. इससे एक “इको चैंबर” बनता है और ज़मीनी हक़ीक़त से दूर एक नैरेटिव गढ़ा जाता है.

मतदाता कैसे तय कर रहे हैं अपना वोट? इतने शोर और मिस-इन्फ़ॉर्मेशन के बीच, बिहार का मतदाता कैसे अपना फ़ैसला कर रहा है? तनज़ील का मानना है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं. वे चाय की दुकानों पर बैठकर वादों और हक़ीक़त का विश्लेषण करते हैं. उनका कहना है कि बिहार में वोटिंग पैटर्न आज भी काफ़ी हद तक जाति पर ही आधारित है. एक परिवार, चाहे उसमें युवा हो या महिला, ज़्यादातर मामलों में एक साथ ही वोट करता है. जब जाति और परिवार के समीकरण एक जैसे हों, तो मतदाता यह देखते हैं कि उनके रिश्ते में सबसे क़रीबी उम्मीदवार कौन है.

अंतिम चरण से पहले का नज़रिया: कांटे की टक्कर बातचीत के अंत में, तनज़ील ने अनुमान लगाया कि चुनाव की शुरुआत में महागठबंधन को जो बढ़त मिलती दिख रही थी, वह अब कम हो गई है. इसका मुख्य कारण सात पार्टियों के गठबंधन में समन्वय की कमी और लगभग 12 सीटों पर ‘फ्रेंडली फ़ाइट’ का होना है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के कई नेता सार्वजनिक रूप से फ़ेसबुक पर एक-दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी कर रहे हैं, जिससे गठबंधन को नुक़सान हो रहा है. इस वजह से अब लड़ाई “कांटे की टक्कर” वाली हो गई है. सरकार बनाने के लिए महागठबंधन को अपना स्ट्राइक रेट बहुत सुधारना होगा.

आरजेडी के गढ़ों में कड़ी टक्कर

बिहार में पहले चरण के रिकॉर्ड 64.66% मतदान के बाद, सभी की नज़रें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के मतदान पर टिकी हैं. इस चरण में 122 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें मगध, चंपारण और सीमांचल के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें हर राज्य चुनाव के लिए निर्णायक माना जाता है. इस चरण में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, लेकिन छोटी पार्टियां, खासकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं.

इस चरण में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. सीतामढ़ी में, जो एक महत्वपूर्ण स्विंग सीट है, बीजेपी के पूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू और आरजेडी के सुनील कुमार कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर है. बीजेपी ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रचार करवाया है और अयोध्या की तर्ज़ पर देवी सीता के भव्य मंदिर निर्माण का वादा किया है. वहीं, आरजेडी के गढ़ माने जाने वाले जहानाबाद में जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद, आरजेडी के राहुल कुमार और पशुपति नाथ पारस की आरएलजेपी के प्रमोद यादव के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. मुस्लिम-यादव बहुल इस सीट पर पारस के उम्मीदवार के उतरने से पासवान वोटों का समीकरण आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है.

गया के बेलागंज में जेडीयू की मौजूदा विधायक मनोरमा देवी का सामना आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह से है. यह सीट 2024 के उपचुनाव का रीमैच है, जिसे मनोरमा देवी ने जीता था. वहीं, इमामगंज में वंशवाद की राजनीति और पेशेवर उम्मीदवार आमने-सामने हैं. यहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा कुमारी मांझी का मुकाबला आरजेडी की वास्तुकार रितु प्रिया चौधरी से है.

सीमांचल क्षेत्र, जो गरीबी, पलायन और बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रहा है. यहां की अररिया, किशनगंज और पूर्णिया सीटों पर एआईएमआईएम की मौजूदगी ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अररिया में, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है, कांग्रेस के मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान का मुकाबला जेडीयू की शगुफ्ता अज़ीम और एआईएमआईएम के मो. मंज़ूर आलम से है. इसी तरह, किशनगंज में, जो महागठबंधन का गढ़ रहा है, कांग्रेस के मो. क़मरुल होदा का सामना बीजेपी की स्वीटी सिंह से है. पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यहां विपक्ष के वोट काटे थे, जिससे जीत का अंतर बहुत कम रह गया था. इस बार होदा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने फिर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है. दोनों गठबंधनों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए सरकारी नौकरियों, मुफ़्त बिजली, शिक्षा और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे वादे किए हैं. चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.

मनोज झा ने चुनाव आयोग से मांगा पहले चरण के महिला मतदान का डेटा

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर पहले चरण के मतदान के लिंग-वार (gender-wise) मतदाता मतदान डेटा जारी न करने पर चिंता जताई है. उन्होंने 6 नवंबर को हुए मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने में हुई देरी पर स्पष्टीकरण की मांग की है.

सोमवार को लिखे अपने पत्र में, मनोज झा ने कहा कि हाल के चुनावी चक्रों में, आयोग बार-बार मानकों पर खरा उतरने में विफल रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी को रोके रखा है. उन्होंने लिखा, “जनता, विश्लेषक और नागरिक समाज संगठन चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता और निष्पक्षता का आकलन करने के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा करते हैं. लिंग-आधारित मतदान आंकड़ों की अनुपस्थिति भी चुनावी प्रणाली की अखंडता में जनता के विश्वास को कमज़ोर करती है.”

झा ने आयोग से पहले चरण के मतदान के लिए लिंग-वार मतदाता मतदान डेटा को तत्काल जारी करने की मांग की है. उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वह इन आंकड़ों को प्रकाशित करने में हुई देरी के लिए एक स्पष्ट, लिखित स्पष्टीकरण प्रदान करे. साथ ही, उन्होंने यह भी पूछा है कि अगले चरण के मतदान के संबंध में डेटा में इसी तरह की चूक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

मनोज झा ने आगे कहा कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई आयोग की खुलेपन, जवाबदेही और उस लोकतांत्रिक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी, जिसके तहत नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे किया है.

गौरतलब है कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में बिहार ने 1951 के बाद से सबसे अधिक 64.66% मतदान दर्ज किया था. मंगलवार को अंतिम चरण में 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है.

जहानाबाद के युवाओं की मांग: वादे नहीं, कार्रवाई चाहिए; बेरोज़गारी और पलायन बने चुनावी मुद्दे

2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, बिहार के जहानाबाद में युवाओं की आवाज़ साफ़ सुनाई दे रही है - उन्हें अब खोखले वादे नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए. जहानाबाद बस स्टैंड पर, 25 वर्षीय विज्ञान स्नातक और ऑटोरिक्शा चालक विकास कुमार अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस बार वह अगली बिहार सरकार से “एक नई शुरुआत” चाहते हैं. उनके जैसे कई युवा बेरोज़गारी और बेहतर अवसरों के लिए राज्य से बाहर जाने की मजबूरी जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं.

विकास ने 3.5 लाख रुपये के कर्ज़ पर अपना वाहन खरीदा है, लेकिन उनकी कमाई “बहुत कम” है. उनके आसपास खड़े अन्य ड्राइवर भी बेरोज़गारी और पलायन की चिंताओं को दोहराते हैं. विकास जैसे पढ़े-लिखे लोगों के लिए, इस चुनाव में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो रोज़गार सृजन को प्राथमिकता दे, ताकि दूसरे राज्यों में नौकरियों की तलाश में होने वाले पलायन को रोका जा सके. 20 वर्षीय समीर कुमार, जो अपने पिता के गैराज में मदद करते हैं, कहते हैं, “शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, कई लोग बेरोज़गार हैं या दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं. जहानाबाद में जीवन की गति बहुत धीमी है.”

जहानाबाद ज़िले में तीन विधानसभा सीटें हैं - जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर, जहां 11 नवंबर को मतदान होना है. यहां मुख्य मुकाबला एनडीए के चंद्रेश्वर प्रसाद (जेडीयू) और इंडिया ब्लॉक के राहुल कुमार (आरजेडी) के बीच माना जा रहा है. हालांकि, नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का असर भी मतदाताओं पर दिख रहा है, लेकिन 20 साल के शासन के खिलाफ एक स्वाभाविक बदलाव की इच्छा भी लोगों में है.

सरकार की “मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना” को लेकर महिला मतदाताओं की राय बंटी हुई है. कुछ इसे एक अच्छी पहल मानती हैं, जबकि कई अन्य इसे “मतदाताओं को लुभाने के लिए एक चुनावी चाल” कहते हैं. घोसी की एक घरेलू सहायिका नूरी कहती हैं कि उन्हें योजना के तहत “10,000 रुपये मिले हैं”, जिससे उन्होंने “एक जोड़ी बकरियां खरीदी हैं.” इन व्यक्तिगत चिंताओं के अलावा, जहानाबाद शहर में जलभराव जैसी नागरिक समस्याएं भी एक बड़ा मुद्दा हैं, जिसे स्थानीय लोग अगली सरकार से स्थायी रूप से हल करने की उम्मीद करते हैं.

कर्ज़ के जाल में फंसे परिवार पूछ रहे - ‘हमारी पीड़ा चुनावी मुद्दा क्यों नहीं?’

चुनाव की गहमागहमी के बीच, बिहार के सुदूर गांवों में एक गहरा और खामोश संकट पसरा हुआ है - माइक्रोफाइनेंस कंपनियों (एमएफसी) का कर्ज़ जाल. मुज़फ़्फ़रपुर से लेकर दरभंगा तक, कई परिवार इन कंपनियों द्वारा कर्ज़ वसूली के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न का शिकार हैं, जिसके कारण आत्महत्याएं हो रही हैं और लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं. लेकिन पीड़ितों का सवाल है कि उनकी यह पीड़ा किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है.

मुज़फ़्फ़रपुर के मनिका गाजी गांव की कहानी दिल दहला देने वाली है. यहां के राजकिशोर पासवान ने 2024 के आखिरी दिन एक एमएफसी का कर्ज़ न चुका पाने के कारण आत्महत्या कर ली. जब उनकी पत्नी गीता देवी ने अपने पति का शव देखा, तो उन्होंने भी उसी रस्सी से पास के एक लीची के पेड़ पर फांसी लगा ली. यह कोई अकेली घटना नहीं है. पास के सकरा वाजिद गांव में, शिवनाथ दास और उनकी पत्नी भुक्ति देवी ने भी मासिक किश्तें न चुका पाने पर मार्च 2024 में आत्महत्या कर ली थी. उनके पड़ोसियों ने बताया कि एमएफसी के एजेंट कभी उनके मवेशियों को खींच ले जाते थे, तो कभी उनके बर्तन तोड़ देते थे.

एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 तक बिहार पर 57,712 करोड़ रुपये का माइक्रोफाइनेंस कर्ज़ बकाया था. भारत की माइक्रोफाइनेंस प्रणाली की शुरुआत वित्तीय समावेशन के लिए स्वयं-सहायता समूहों के साथ हुई थी, लेकिन अब यह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में बदल गई है, जिनकी वसूली के तरीके अक्सर क्रूर होते हैं. महिलाएं एक कंपनी का कर्ज़ चुकाने के लिए दूसरी से उधार लेती हैं, और इस तरह एक अंतहीन कर्ज़ के जाल में फंस जाती हैं.

राजकिशोर और गीता देवी की बेटी मनीषा अब पुलिस या रेलवे में नौकरी पाना चाहती हैं, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. खेत में काम करके दिन के मुश्किल से 170 रुपये ही मिल पाते हैं. यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव से ठीक पहले महिला स्वयं-सहायता समूहों को दिए गए 10,000 रुपये भी एमएफसी एजेंटों के दबाव में ईएमआई चुकाने में चले गए.

हैरानी की बात यह है कि इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद, कई मतदाता जो असफल फसलों, बढ़ती महंगाई और कर्ज़ के जाल से जूझ रहे हैं, फिर भी “मोदी जी और नीतीश जी” का समर्थन करते हैं. ऐसा लगता है कि सरकारी योजनाओं और बिहार के ग्रामीण इलाकों में हिंदू राष्ट्रवादी भावना की गहरी पैठ ने नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी सरकार को इन ज़मीनी संकटों से बचा लिया है.

बिहार पर चुप्पी साधे है चुनाव आयोग, लेकिन तमिलनाडु में उसने दो योजनाओं को रोका था

“द हिंदू” में टी. रामकृष्णन ने चुनाव आयोग के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाया है. अपनी रिपोर्ट में वह लिखते हैं कि बिहार में चुनाव के सिर्फ 10 दिन पहले शुरू की गई “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (एमएमआरवाई)”, जिसके तहत राज्य की 75 लाख महिला लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए, पर तो चुनाव आयोग मौन साधे हुए है, लेकिन दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में उसने दो कल्याणकारी योजनाओं को रोक दिया था. 2004 में अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) सरकार द्वारा किसानों को मनी ऑर्डर के वितरण की योजना, और 2006 में द्रमुक (डीएमके) सरकार की मुफ्त रंगीन टीवी योजना.

“एमएमआरवाई” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 सितंबर को शुरू की गई थी. दस दिन बाद, 6 अक्टूबर को, चुनाव आयोग ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में दो चरणों – 6 नवंबर और 7 नवंबर को – चुनाव कराने की घोषणा की. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के नेताओं ने योजना के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, जो उनके अनुसार, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है. रामकृष्णन याद करते हैं, तमिलनाडु में, पिछले दो दशकों में, चुनाव के समय कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर रोक लगाने के लिए कई बार चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया है. मार्च 2011 में, चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टरों को चुनाव समाप्त होने तक टीवी सेट के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की प्रमुख जयललिता ने मार्च 2003 में मुफ्त रंगीन टेलीविजन (टीवी) सेटों की वितरण योजना को समाप्त करने और इसके बजाय किसानों और झोपड़ियों में रहने वालों के लिए बिजली आपूर्ति समर्थन योजना अपनाने का फैसला किया था. यह समर्थन योजना दो कल्याणकारी योजनाओं में से एक के लिए थी: एक किसानों के लिए, और दूसरी मुफ्त रंगीन टेलीविजन (टीवी) सेट वितरण योजना के अन्य लाभार्थियों के लिए. किसानों के लिए, 9.4 लाख छोटे और सीमांत किसानों को, जो तीन हॉर्सपावर क्षमता तक के पंप सेट का उपयोग करते हैं, उन्हें साल में दो बार ₹500 का भुगतान किया जाना था, और पाँच हॉर्सपावर तक के पंप वाले किसानों को भी यही भुगतान किया जाना था. सभी उपभोक्ताओं को प्रति किलोवाट घंटा ₹625 का भुगतान करना आवश्यक था, जो प्रति वर्ष ₹100 प्रति टिन तक होता था. बिलों में जो भी राशि बनती थी, वह किस्तों में वापस की जाती थी – अक्टूबर और अप्रैल में, डाक मनी ऑर्डर के माध्यम से. बाद में, समर्थन योजना को किसानों तक विस्तारित किया गया, और बाकी उपभोक्ताओं के लिए, बिलों के भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया. 6 मई, 2004 को ‘द हिंदू’ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सैनिक किसान नेता एम.आर. सिवासामी ने कहा था कि चुनाव की घोषणा के अनुसार सीमेंट का वितरण रोक दिया गया. 22 मार्च 2004 को तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एम. उरुंतुंजय सरंगल ने, एक जिला कलेक्टर के स्पष्टीकरण के जवाब में, सभी कलेक्टरों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक धन के संवितरण पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का निर्देश दिया था.

मार्च 2011 की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने जल्द ही अपनी अधिसूचना जारी की और विधानसभा चुनाव के लिए, उसने जिला कलेक्टरों को चुनाव समाप्त होने तक मुफ्त रंगीन टीवी सेट के वितरण को रोकने का निर्देश दिया. इसके बावजूद, तत्कालीन डीएमके सरकार की ‘फेवरेट’ मुफ्त रंगीन टीवी सेट योजना, सितंबर 2006 से लागू होने के बाद, जारी रही. आचार संहिता लागू होने से पहले, 1.62 करोड़ से अधिक सेट वितरित किए गए थे, जिसके बाद लगभग 9 लाख सेट दिए जाने बाकी थे. भले ही दोनों योजनाएं चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले कार्यान्वयन में थीं, फिर भी चुनाव निकाय ने उन्हें जारी रखने की अनुमति नहीं दी थी.

नोटबंदी के 9 साल बाद भी जनता के पास करेंसी दो गुना से अधिक, क्यों?

“द इंडियन एक्सप्रेस” में जॉर्ज मैथ्यू ने लिखा है कि नवंबर 2016 के पहले सप्ताह के बाद से, जब सरकार ने नोटबंदी की और ₹500 और ₹1,000 के नोटों को चलन से बाहर करने (विमुद्रीकरण) की घोषणा की थी, जनता के पास मुद्रा (करेंसी) दोगुनी से अधिक हो गई है. आरबीआई (रिजर्व बैंक) के आंकड़ों के अनुसार, जनता के पास मुद्रा जो 4 नवंबर, 2016 को ₹17.97 लाख करोड़ थी और नोटबंदी विमुद्रीकरण के तुरंत बाद जनवरी 2017 में घटकर ₹7.8 लाख करोड़ हो गई थी, वह अब 17 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर ₹37.29 लाख करोड़ हो गई है. हालांकि, अर्थव्यवस्था का आकार भी प्रति वर्ष 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ बढ़ा है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुपात में प्रचलन में मौजूद मुद्रा, नोटबंदी के पूर्व स्तर से नीचे आ गई है.

नोटबंदी (विमुद्रीकरण) कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में नोटबंदी (विमुद्रीकरण) की घोषणा की थी. घोषणा में कहा गया था कि ₹500 और ₹1,000 के सभी मौजूदा नोट – जो सामूहिक रूप से प्रचलन में मौजूद मुद्रा का लगभग 86 प्रतिशत थे – उस दिन (9 नवंबर) की आधी रात से कानूनी टेंडर नहीं रहेंगे. 2016 में नोटबंदी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से काला धन समाप्त करना, जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना था.

क्या प्रभाव पड़ा? नोटों की अचानक निकासी ने अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे मांग में गिरावट आई, व्यवसायों को संकट का सामना करना पड़ा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि लगभग 1.5 प्रतिशत तक कम हो गई. नकदी की कमी के कारण नोट प्रतिबंध के बाद कई छोटी इकाइयां बुरी तरह प्रभावित हुईं और उन्हें बंद करना पड़ा. बड़े मूल्यवर्ग के नोटों के अचानक अमान्य होने के झटके ने दैनिक वाणिज्य-व्यवसाय को बाधित किया, बैंकों और एटीएम पर लंबी कतारें लगने पर मजबूर किया, और लोगों तथा व्यवसायों को नकदी प्रबंधन के तरीके को पुनर्गठित करने के लिए प्रेरित किया. बाद के वर्षों में, नए मूल्यवर्ग के नोटों (₹500 और ₹2,000 जिसे बाद में वापस ले लिया गया) की नए सिरे से छपाई, अधिक जमाखोरी, और अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों में नकदी के लिए निरंतर वरीयता के संयोजन ने जनता के पास मौजूद मुद्रा के स्टॉक को नोटबंदी से पहले के मानदंड से काफी ऊपर के स्तर तक पहुंचा दिया.

महामारी का प्रभाव नोटबंदी के बाद, 2021 में जनता के पास नकदी में उछाल मुख्य रूप से 2020-21 में जनता द्वारा नकदी की ओर भागने के कारण हुआ था, क्योंकि सरकार ने कोविड महामारी के प्रसार से निपटने के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा की थी. लोगों ने अपनी किराने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी जमा करना शुरू कर दिया, जो मुख्य रूप से पड़ोस की किराना दुकानों से पूरी की जा रही थीं. लोगों ने चिकित्सा खर्च जैसी अन्य आवश्यक ज़रूरतों के लिए भी नकदी का इस्तेमाल किया.

जनता के पास मुद्रा कैसे परिभाषित की जाती है आरबीआई की परिभाषा के अनुसार, जनता के पास मुद्रा, प्रचलन में मौजूद कुल मुद्रा (सीआईसी) से बैंकों के पास मौजूद नकदी को घटाने के बाद प्राप्त होती है. सीआईसी से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा देश के भीतर जारी किए गए करेंसी नोटों और सिक्कों से है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच लेन-देन करने के लिए भौतिक रूप से किया जाता है. 17 अक्टूबर को समाप्त पखवाड़े के दौरान, जनता के पास नकदी में ₹30,709 करोड़ की वृद्धि हुई और साल-दर-साल आधार पर, इसमें ₹3.13 लाख करोड़ की वृद्धि हुई.

मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात स्थिर निरपेक्ष संख्या में प्रचलन में मौजूद मुद्रा में वृद्धि वास्तविकता का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी हुई है और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत को भी छू गई है. 2016 में नोटबंदी के बाद से, प्रचलन में मौजूद मुद्रा में हर साल लगातार वृद्धि हुई है, सीआईसी-से-जीडीपी अनुपात 2016-17 में 8.7 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 14.5 प्रतिशत हो गया था. यह अनुपात अब मार्च 2016 में 12.1 प्रतिशत से घटकर 2025 में 11.11 प्रतिशत हो गया है. उच्च सीआईसी -से-जीडीपी अनुपात इंगित करता है कि लोग और व्यवसाय लेनदेन के लिए नकदी पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जबकि कम अनुपात डिजिटल भुगतान, बैंकिंग चैनलों और औपचारिक वित्तीय प्रणालियों की ओर बदलाव को दर्शाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटलीकरण में वृद्धि और नकदी पर कम निर्भरता से प्रेरित कम सीआईसी-से-जीडीपी अनुपात, आम तौर पर सहज मौद्रिक नीति संचरण और बेहतर मुद्रास्फीति नियंत्रण को सक्षम बनाता है.

अन्य देशों से भारत की तुलना कैसी है नोटबंदी और कोविड अवधि के बाद, हालांकि भारत का मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात सुधरा है, यह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है. जापान का अनुपात 9-11 प्रतिशत, यूरोजोन का 8-10 प्रतिशत और चीन का 9.5 प्रतिशत है. रूस का अनुपात 8.3 प्रतिशत और अमेरिका का 7.96 प्रतिशत कम है. भारत का उच्च मुद्रा-से-जीडीपी अनुपात (11.11 प्रतिशत) इसकी बड़ी नकदी-निर्भर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, नकदी रखने की एक मजबूत सांस्कृतिक वरीयता, सीमित कार्ड उपयोग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को अपेक्षाकृत कम अपनाने – हालांकि अब तेज़ी से बढ़ रहा है – के कारण है, जो अमेरिका, यूरोजोन, चीन और रूस की अत्यधिक औपचारिक और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है.

डिजिटलीकरण के बावजूद नकदी अभी भी राजा यद्यपि, सरकार और आरबीआई ने “कम नकदी वाले समाज” के लिए जोर दिया है, भुगतान का डिजिटलीकरण किया है, और विभिन्न लेनदेन में नकदी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं, फिर भी सिस्टम में नकदी का स्तर उच्च बना हुआ है.

एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बढ़ते डिजिटल लेनदेन के व्यवहारिक बदलाव के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है, जिसने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 54.9 बिलियन लेनदेन और वित्त वर्ष 25 में 185.9 बिलियन लेनदेन दर्ज किए. केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई लेनदेन वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 25 के बीच 49 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से अपनाने और गहरी पैठ को रेखांकित करता है. उम्मीद है कि यूपीआई अपनी तेजी से वृद्धि जारी रखेगा, जिससे भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में इसका प्रभुत्व और मजबूत होगा.

5 साल तिरुपति ट्रस्ट को 68 लाख किलो नकली घी बेचकर जैन सेठों ने लगाया 250 करोड़ का चूना

उत्तराखंड की एक डेयरी, जिसने कभी एक बूंद दूध या मक्खन का उपार्जन नहीं किया, ने वर्ष 2019 और 2024 के बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को लगभग 68 लाख किलोग्राम नकली घी की आपूर्ति करने में कामयाबी हासिल कर ली. इसका दाम 250 करोड़ रुपये है. टीटीडी, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर का संचालन करता है. “टाइम्स ऑफ इंडिया” में संदीप.राघवन के अनुसार, इस बात का खुलासा सीबीआई द्वारा लड्डू प्रसादम में घी में मिलावट की जांच के दौरान हुआ.

सीबीआई की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अजय कुमार सुगंध की गिरफ्तारी के बाद इन चौंकाने वाले विवरणों का पता लगाया, जिसने विभिन्न रसायनों जैसे मोनोग्लिसराइड्स और एसिटिक एसिड एस्टर की आपूर्ति की. ये रसायन एटे बाबो ऑर्गैनिक डेयरी को दिए गए थे, जिसे टीटीडी द्वारा लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की आपूर्ति करने का ठेका दिया गया था.

सीबीआई ने बताया कि डेयरी प्रमोटरों ने एक नकली घी निर्माण इकाई स्थापित की और जाली दूध खरीद तथा भुगतान रिकॉर्ड तैयार किए. एसआईटी ने नेल्लोर कोर्ट में जमा की गई अपनी रिमांड रिपोर्ट में इन खुलासों का उल्लेख किया है.

यह डेयरी प्रमोटर पॉमिल जैन और विपिन जैन द्वारा उत्तराखंड के भगवानपुर में चलाई जाती है. सीबीआई के अनुसार, प्रमोटरों ने एक नकली देसी घी निर्माण इकाई स्थापित की और जाली दूध खरीद तथा भुगतान रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया.

जबकि भोले बाबा डेयरी को 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, उन्होंने अन्य डेयरियों के माध्यम से अनुबंधों के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाकर टीटीडी को नकली घी की आपूर्ति जारी रखी.

सीबीआई ने यह भी खुलासा किया है कि पिछले साल जुलाई में टीटीडी द्वारा अस्वीकार किए गए एआर डेयरी द्वारा कथित तौर पर आपूर्ति किए गए मिलावटी घी के चार कंटेनर तिरुपति ट्रस्ट को वापस सप्लाई किए गए थे. जांच के दौरान, यह सामने आया कि वे चार घी टैंकर कभी भी एआर डेयरी प्लांट में वापस नहीं गए, बल्कि उन्हें वैष्णवी डेयरी प्लांट के पास स्थित एक स्थानीय पत्थर कुचलने वाली इकाई की तरफ मोड़ दिया गया. और वैष्णवी में, डेयरी ने ट्रकों पर लेबल बदल दिए, कृत्रिम घी की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार किया, और वही अस्वीकृत घी वापस ₹250 करोड़ के लिए तिरुपति ट्रस्ट को पुनः आपूर्ति कर दिया, जिसके रिकॉर्ड 2024 तक के हैं. और बाद में, उसी घी का उपयोग पवित्र तिरुपति लड्डू प्रसादम की तैयारी में किया गया.

साफ़ हवा की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने पर कांग्रेस का सरकार पर हमला

कांग्रेस ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब सरकार अपने ‘कर्तव्य’ में “बुरी तरह विफल” हो रही है, तो लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना होगा. रविवार को राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के खिलाफ माता-पिता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं सहित कई लोगों ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया था. पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति के इकट्ठा होने पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था. बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रतिष्ठित इंडिया गेट ‘कर्तव्य पथ’ पर है - यह नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है. रमेश ने एक्स पर कहा, “दिल्ली के नागरिक जो बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वे केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 51-ए (जी) के तहत अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, जो उन्हें ‘प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने....’ का आदेश देता है.” कांग्रेस नेता ने सवाल किया, “तो दिल्ली पुलिस उन्हें उस भयावह वायु गुणवत्ता पर अपनी गहरी चिंता दर्ज करने से क्यों रोक रही है, जहां वे रहते हैं और काम करते हैं?” उन्होंने कहा, “जब सरकार अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल हो रही है, तो लोगों को अपना कर्तव्य पूरा करना होगा.”

इससे पहले रविवार (10 नवंबर) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार की आलोचना की थी और पूछा था कि शांतिपूर्वक स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों के साथ “अपराधियों” जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है. गांधी ने “स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों पर हमला करने के बजाय, अभी” वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया था. उन्होंने यह टिप्पणी एक्स पर पर्यावरणविद् विमलेंदु झा के एक पोस्ट के जवाब में की थी, जिसमें झा ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को “ले जाया गया” और “एक बस में ठूंस दिया गया.”

गांधी ने कहा, “स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानवाधिकार है. शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत है. जो नागरिक शांतिपूर्वक स्वच्छ हवा की मांग कर रहे हैं, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है?” लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे राष्ट्र के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है. लेकिन ‘वोट चोरी’ से सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, और न ही वह इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, “हमें स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों पर हमला करने के बजाय, अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है.”

प्रदर्शनकारियों, जिनमें से कई बच्चों के साथ आई माताएं थीं, ने कहा कि वे स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सरकारी कार्रवाई की मांग करने के लिए एकत्र हुए थे. नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त, देवेश कुमार महाला ने कहा था कि हिरासतें निवारक प्रकृति की थीं. उन्होंने कहा था, “केवल जंतर-मंतर को ही एक निर्दिष्ट विरोध स्थल के रूप में नामित किया गया है, जहां उचित प्रक्रिया का पालन करके अनुमति मांगी जा सकती है.”

सुप्रीम कोर्ट का सवाल:

महिलाओं को भारत का ‘सबसे बड़ा अल्पसंख्यक’ बताते हुए बिना आरक्षण प्रतिनिधित्व क्यों नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिलाओं को भारत में “सबसे बड़ा अल्पसंख्यक” बताते हुए कहा कि संसद में उनकी उपस्थिति लगातार कम हो रही है. दो-न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहीं और सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पूछा, “महिलाओं को आरक्षण के बिना भी प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा सकता?”.

हिंदू में कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट है कि यह पीठ ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ या संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली डॉ. जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने अदालत को बताया कि इस कानून को सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. सुश्री गुप्ता ने पूछा, “इस ‘वंदन’ में देरी क्यों?”.

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “यह [संवैधानिक संशोधन] महिलाओं को राजनीतिक न्याय देने का एक उदाहरण था. राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय के बराबर है. महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक हैं. महिलाएं कुल आबादी का 48.44% हिस्सा हैं.” उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 15(3) की ओर भी इशारा किया, जो राज्य को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है. अदालत ने इस मामले में गृह और कानून मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.

2023 के कानून के प्रावधानों को अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास (लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण) के बाद ही लागू किया जाएगा. याचिका में कहा गया है, “एक संवैधानिक संशोधन को अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता... पिछले 75 वर्षों से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रहा है. यह दशकों से एक लंबे समय से चली आ रही मांग है.” याचिकाकर्ता ने 1993 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व दिया था, और तर्क दिया कि इन संशोधनों को जनगणना डेटा के बिना ही लागू कर दिया गया था.

किताब

जाति-आधारित व्यापारिक नेटवर्क की अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे चेट्टियार बिरादरी में हुआ

रमन महादेवन की किताब “फॉर्च्यून सीकर्स: ए बिजनेस हिस्ट्री ऑफ़ द नट्टुकोट्टई चेट्टियार” एक ऐसे व्यापारिक समुदाय के उत्थान और पतन का निश्चित विवरण प्रस्तुत करती है, जिसकी कहानी असफलताओं के इतिहास से सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है. यह किताब सिर्फ चेट्टियारों का इतिहास नहीं है, बल्कि यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे जाति-आधारित व्यापारिक नेटवर्क की अपनी सीमाएं होती हैं. इंडिया फोरम में सी.जे. कुंचेरिया ने किताब की समीक्षा की है.

1920 के दशक में अपने चरम पर, नट्टुकोट्टई चेट्टियार समुदाय का दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापक आर्थिक दबदबा था. तमिलनाडु के चेट्टीनाड से निकलकर इस समुदाय के लोगों ने सीलोन (श्रीलंका), बर्मा (म्यांमार), मलाया (मलेशिया) और वियतनाम जैसे देशों में अपना बैंकिंग साम्राज्य स्थापित किया. वे चावल और रबर उगाने वाले किसानों और टिन खनिकों को कर्ज़ देते थे. चेट्टियार ऋणों ने बर्मा को दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बनाने में मदद की.

लेकिन फिर उनका पतन शुरू हुआ. महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद की समाप्ति ने चेट्टियारों की विदेशी संपत्ति को लगभग खत्म कर दिया और उन्हें भारत में अपने गृहनगर लौटने पर मजबूर कर दिया. कई चेट्टियारों ने जोखिम और उद्यमिता को छोड़कर वेतनभोगी रोज़गार को अपना लिया. महादेवन बताते हैं कि चेट्टियार व्यवस्था अपने समय की उपज थी. उनके सफल होने का एक बड़ा कारण उनका संगठित नेटवर्क था, जिसमें युवा लड़कों को कम उम्र में ही बैंकिंग का प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें एजेंट के रूप में विदेशी कार्यालयों में भेजा जाता था. जातिगत सहयोग उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण था.

हालांकि, किताब इस धारणा को चुनौती देती है कि जातिगत नेटवर्क हमेशा सफलता की गारंटी होते हैं. महामंदी के दौरान जब वस्तुओं की कीमतें गिरीं, तो चेट्टियार कर्जदारों की ज़मीन के मालिक बन गए, लेकिन उनके पास नकदी की कमी हो गई. महादेवन यह भी तर्क देते हैं कि चेट्टियार मोटे तौर पर अपने व्यापारिक निर्णयों में रूढ़िवादी थे. उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में अपने विदेशी धन को लगाने में बहुत कम रुचि दिखाई और राजनीतिक जोखिम से जुड़े स्वदेशी उद्यमों को वित्तपोषित करने से परहेज किया.

समीक्षक सी.जे. कुंचेरिया के अनुसार, महादेवन का काम इस विचार को कमज़ोर करता है कि जाति, अपने आप में, आर्थिक विकास का एक अनूठा भारतीय मार्ग हो सकती है. यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो यह मानते हैं कि जाति-आधारित व्यापारिक समूह आर्थिक विकास के इंजन हैं. चेट्टियारों की कहानी बताती है कि ऐसे नेटवर्क विशिष्ट परिस्थितियों से बंधे होते हैं और किसी देश के आर्थिक विकास को ऐसी नींव पर बनाना जोखिम भरा हो सकता है.

बीबीसी में भूचाल: ट्रम्प के भाषण में छेड़छाड़ के बाद डीजी और समाचार प्रमुख का इस्तीफा

डोनाल्ड ट्रम्प के 6 जनवरी के भाषण को संपादित करने के तरीके और एक आंतरिक मेमो में उठाए गए अन्य मुद्दों को लेकर हुई आलोचना के बाद, बीबीसी के दो शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया. यह घटना सार्वजनिक सेवा प्रसारक बीबीसी के लिए एक बड़ा झटका है, जिस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और अन्य ने बेईमानी का आरोप लगाया है.

एक्सिओस में रेबेका फ़ाल्कनर के मुताबिक यह मामला तब सामने आया जब ‘द टेलीग्राफ’ अखबार में एक लीक हुए आंतरिक मेमो की खबर छपी. इस मेमो में बीबीसी के पूर्व सलाहकार माइकल प्रेस्कॉट ने बीबीसी पर “गंभीर और व्यवस्थित” पूर्वाग्रह का आरोप लगाया था, जिसमें ‘बीबीसी पैनोरमा’ वृत्तचित्र में ट्रम्प के भाषण के हिस्सों को जोड़-तोड़ कर दिखाना भी शामिल था.

बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और न्यूज़ प्रमुख डेबोरा टर्नस के इस्तीफे का ट्रम्प और लेविट दोनों ने स्वागत किया है. डेवी ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा कि बीबीसी के शीर्ष पद से पांच साल बाद हटने का उनका फैसला “पूरी तरह से” उनका अपना था. उन्होंने स्वीकार किया कि “कुल मिलाकर, बीबीसी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कुछ गलतियां हुई हैं और महानिदेशक के रूप में मुझे इसकी अंतिम जिम्मेदारी लेनी होगी.” टर्नस ने भी अपने इस्तीफे में कहा कि ट्रम्प वृत्तचित्र को लेकर “जारी विवाद” “बीबीसी को नुकसान पहुंचा रहा है.”

ट्रम्प ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा, “बीबीसी के शीर्ष लोग, जिसमें टिम डेवी, बॉस भी शामिल हैं, सभी इस्तीफा दे रहे हैं/निकाले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे (परफेक्ट!) भाषण को ‘डॉक्टरिंग’ करते हुए पकड़ा गया था.” उन्होंने ‘द टेलीग्राफ’ को उसकी रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद दिया.

यह विवाद ‘पैनोरमा’ वृत्तचित्र “ट्रम्प: ए सेकंड चांस?” से जुड़ा है, जो पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से एक सप्ताह पहले प्रसारित हुआ था. इसमें ट्रम्प के 2021 के समर्थकों को संबोधित भाषण के अंश शामिल थे. वृत्तचित्र में ट्रम्प के 50 मिनट से अधिक समय के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर यह दिखाया गया था कि वह कह रहे हैं: “हम कैपिटल जाएंगे... और मैं आपके साथ रहूंगा. और हम लड़ते हैं. हम नरक की तरह लड़ते हैं.” हालांकि, ट्रम्प ने “नरक की तरह लड़ो” वाली टिप्पणी “चुनाव सुरक्षा” पर बात करते हुए की थी, और वह कैपिटल जाने की बात करते हुए अपने “बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसियों” का उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे थे, न कि हिंसा के लिए उकसाने के लिए.

लीक हुए मेमो में प्रेस्कॉट ने कहा था कि “दिन की घटनाओं का यह विकृतिकरण” दर्शकों को यह सवाल करने पर मजबूर करेगा: “यदि बीबीसी पत्रकारों को लोगों को ऐसी बातें ‘कहने’ के लिए वीडियो संपादित करने की अनुमति दी जाती है जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कही, तो निगम के दिशानिर्देशों का क्या मूल्य है, बीबीसी पर क्यों भरोसा किया जाना चाहिए, और यह सब कहाँ समाप्त होगा?”

बीबीसी दुनिया का सबसे पुराना प्रसारक है और यूके में टीवी देखने वाले लोगों द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस से अपना अधिकांश राजस्व प्राप्त करता है. इसका चार्टर इसे निष्पक्ष सामग्री बनाने के लिए बाध्य करता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ओर से पूर्वाग्रह का आरोप झेलना पड़ा है.

टिम डेवी और डेबोरा टर्नस के इस्तीफे के पीछे क्या है कारण?

बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और न्यूज़ प्रमुख डेबोरा टर्नस ने अचानक इस्तीफा दे दिया है, जिसके पीछे मुख्य वजह डोनाल्ड ट्रम्प के भाषण को लेकर ‘पैनोरमा’ वृत्तचित्र पर उठे विवाद और आंतरिक पूर्वाग्रह के आरोप हैं. दोनों ने बीबीसी कर्मचारियों को भेजे ईमेल में स्वीकार किया है कि “गलतियां हुई हैं.”

यह विवाद तब गहराया जब पिछले सप्ताह ‘द टेलीग्राफ’ अखबार ने एक लीक हुए आंतरिक बीबीसी मेमो को प्रकाशित किया. इस मेमो में आरोप लगाया गया था कि ‘पैनोरमा’ वृत्तचित्र, जिसका नाम “ट्रम्प: ए सेकंड चांस?” था और जो 28 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले प्रसारित हुआ था, ने ट्रम्प के 6 जनवरी 2021 के भाषण के कुछ हिस्सों को संपादित कर दिया था. इस संपादन से ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प स्पष्ट रूप से लोगों को अमेरिकी कैपिटल पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे.

मेमो के अनुसार, ट्रम्प ने अपने भाषण में कहा था: “हम कैपिटल जाएंगे, और हम अपने बहादुर सीनेटरों और कांग्रेसियों का उत्साह बढ़ाएंगे.” लेकिन ‘पैनोरमा’ के संपादित संस्करण में उन्हें यह कहते हुए दिखाया गया: “हम कैपिटल जाएंगे... और मैं आपके साथ रहूंगा. और हम लड़ते हैं. हम नरक की तरह लड़ते हैं.” ये दोनों हिस्से भाषण के 50 मिनट से अधिक के अंतराल पर बोले गए थे. “नरक की तरह लड़ो” वाली टिप्पणी ट्रम्प ने “भ्रष्ट” अमेरिकी चुनावों पर चर्चा करते हुए की थी.

बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह ने अब इस मामले को संबोधित करते हुए कहा है कि “आगे के विचार-विमर्श के बाद... बीबीसी उस फैसले की त्रुटि के लिए माफी मांगना चाहेगा.” बीबीसी न्यूज़ को यह भी जानकारी मिली है कि ट्रम्प ने निगम को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए एक पत्र भेजा है.

लीक हुए मेमो में सिर्फ ट्रम्प के वृत्तचित्र ही नहीं, बल्कि बीबीसी न्यूज़ के अन्य क्षेत्रों पर भी आलोचना की गई थी. इसमें ट्रांस मुद्दों पर रिपोर्टिंग और बीबीसी अरबी की इज़राइल-गाजा युद्ध की कवरेज में “प्रणालीगत समस्याओं” के बारे में चिंताएं उठाई गई थीं. एक बीबीसी प्रवक्ता ने उस समय कहा था, “जहां गलतियां हुई हैं या त्रुटियां हुई हैं, हमने उन्हें उसी समय स्वीकार किया है और कार्रवाई की है.”

टिम डेवी, जिन्हें सितंबर 2020 में महानिदेशक नियुक्त किया गया था, और डेबोरा टर्नस, जो 2022 से बीबीसी न्यूज़ की सीईओ थीं, दोनों के इस्तीफे को बीबीसी के इतिहास में “भूकंपीय और अभूतपूर्व” माना जा रहा है. डेवी ने अपने बयान में पैनोरमा वृत्तचित्र का सीधे उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा कि “वर्तमान बहस ने मेरे फैसले में योगदान दिया है.” टर्नस ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रम्प पर पैनोरमा को लेकर “जारी विवाद बीबीसी को नुकसान पहुंचा रहा है - एक ऐसा संस्थान जिससे मैं प्यार करती हूं.”

डेवी के पांच साल के कार्यकाल में कई अन्य विवाद और संकट भी देखे गए, जिनमें ‘मैच ऑफ द डे’ प्रस्तुतकर्ता गैरी लाइनकर का ज़ायोनीवाद पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीबीसी छोड़ना और इजराइल-गाजा युद्ध की कवरेज पर सवाल शामिल हैं. इन इस्तीफों का समय महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार 2027 में वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले बीबीसी के रॉयल चार्टर की समीक्षा करने वाली है.

एमपी में ट्रेनी पुलिस कांस्टेबल गीता पढ़ेंगे

मध्यप्रदेश पुलिस के नव-नियुक्त कांस्टेबलों को, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, हर शाम हिंदू धर्मग्रंथ भगवद गीता के अध्याय पढ़ने का निर्देश दिया गया है. इस कदम ने विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर पुलिस बल को “कट्टरपंथी बनाने और भगवाकरण” करने का आरोप लगाया है.

“मकतूब मीडिया” के अनुसार, करीब 4,000 नव-नियुक्त पुलिस कांस्टेबल, जो आठ केंद्रों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं, को हिंदू माह मार्गशीर्ष के दौरान हर शाम भगवद गीता के अध्याय पढ़ने का निर्देश दिया गया है. वायरल हुए एक वीडियो में, हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे रंग की पतलून पहने हुए (जो मानक प्रशिक्षु वर्दी है) भर्ती हुए जवान धर्मग्रंथ के श्लोकों का एक साथ पाठ करते दिख रहे हैं.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह ने इस पहल का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रशिक्षु कांस्टेबलों को धार्मिक और अनुशासित जीवन जीने में मदद करना है.

सिंह ने शुक्रवार को ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, “यह नए भर्ती हुए जवानों को बुद्धि लब्धि (आईक्यू) और भावनात्मक लब्धि (ईक्यू) के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा. ऐसे समय में जब भोपाल में ऑन-ड्यूटी कांस्टेबलों द्वारा एक युवा छात्र की हत्या कर दी गई है, भगवद गीता के अध्यायों को पढ़ने का नए भर्ती हुए जवानों के जीवन पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.”

उन्होंने आगे बताया कि यह अभ्यास हिंदू माह मार्गशीर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, जो गुरुवार को शुरू हुआ. सिंह ने कहा, “शास्त्रों के अनुसार, मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण का महीना है. वह स्वयं श्रीमद्भगवद गीता में कहते हैं कि ‘मासानां मार्गशीर्षोऽहम्’ जिसका अर्थ है ‘मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूं.’ सभी प्रशिक्षण विद्यालयों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस पवित्र महीने के दौरान भर्ती हुए जवानों को भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, अधिमानतः उनके शाम के ध्यान से पहले,” सिंह ने कहा, और जोड़ा कि यह अभ्यास उन्हें “एक सरल और अनुशासित जीवन जीने की कला” सीखने में मदद करेगा.

विपक्षी कांग्रेस ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है, इसे पुलिस बल को “कट्टरपंथी बनाने और भगवाकरण” करने का प्रयास बताया है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने राज्य पुलिस के प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश की निंदा करते हुए कहा, “भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, हर व्यक्ति को अपने धर्म और आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता है. एडीजी (प्रशिक्षण) ने जो निर्देश दिया है, वह मध्यप्रदेश में पुलिस बल को कट्टरपंथी बनाने का प्रयास है. यह हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.”

गौरतलब है कि यह निर्देश एडीजी (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह द्वारा पुलिस में भर्ती हुए जवानों को गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के चौपाइयों का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करने के सिर्फ चार महीने बाद आया है. उन्होंने दावा किया था कि ऐसा करने से प्रशिक्षुओं में अनुशासन और नैतिक स्पष्टता आएगी.

भगवद गीता पर सिंह का जोर भी नया नहीं है; कुछ साल पहले ग्वालियर रेंज के एडीजी के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने जेल के कैदियों के बीच भी इस ग्रंथ की प्रतियां वितरित की थीं और इसी तरह के पठन सत्र आयोजित किए थे.

आठ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में भर्ती हुए जवानों को 4 दिसंबर तक हर शाम भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ने की वर्तमान पहल के अलावा, सिंह ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के साथ-साथ 19 से 21 दिसंबर तक तीन दिवसीय हार्टफुलनेस मेडिटेशन कार्यक्रम की भी घोषणा की है.

ये ध्यान सत्र मध्यप्रदेश के प्रमुख विरासत और ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भोपाल का मशहूर बड़ा तालाब, इंदौर का राजवाड़ा, जबलपुर का धुआंधार जलप्रपात, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर और छतरपुर के खजुराहो मंदिर शामिल हैं. यह कार्यक्रम, जो सभी नागरिकों के लिए खुला है, 55 जिलों में पुलिस बल के भीतर से 76 प्रशिक्षित हार्टफुलनेस प्रशिक्षकों द्वारा संचालित किया जाएगा.

असम : गोलपाड़ा में बेदखली अभियान फिर शुरू, प्रभावित परिवारों में अधिकांश मुस्लिम

“द हिंदू” की रिपोर्ट के मुताबिक, असम सरकार ने गोलपाड़ा जिले में अपना बेदखली अभियान फिर से शुरू कर दिया है, जिससे 580 परिवार प्रभावित हुए हैं. प्रभावित लोग, जिनमें अधिकांश बंगाली भाषी मुस्लिम हैं, ने कहा कि वे दशकों से इस क्षेत्र में रह रहे थे और उनके पास भूमि दस्तावेज भी थे. यह अभियान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा यह कसम खाने के बाद चलाया जा रहा है कि वह अतिक्रमण को साफ करना जारी रखेंगे और अपने शासनकाल में “अवैध मियां” को शांति से नहीं रहने देंगे. गोलपाड़ा में अतिक्रमण विरोधी अभियान, मई 2021 में सरमा द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यभार संभालने के बाद से ऐसे अभियानों की श्रृंखला में नवीनतम है. बेदखल किए गए अधिकांश लोग मुस्लिम हैं. 21 जुलाई, 2021 को सरमा ने कहा था कि सरकार ने 2021 से 42,500 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया है, और 9.5 लाख एकड़ से अधिक भूमि अभी भी साफ की जानी बाकी है.

बड़े पैमाने पर चलाए गए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का उद्देश्य लगभग 1,140 बीघा (लगभग 153 हेक्टेयर) भूमि को “अतिक्रमित” मानते हुए साफ करना है. सत्तारूढ़ भाजपा के महासचिव पल्लब लोचन दास द्वारा साझा किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि सुरक्षा बलों के एक बड़े समूह की मौजूदगी में बुलडोजर अस्थायी घरों को गिरा रहे हैं. पिछले हफ्ते, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने “एक्स” पर इस बेदखली के बारे में लिखा भी था. आलोचकों का कहना है कि ये बेदखलियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, और रातों-रात बेघर हुए परिवारों के लिए पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. राज्य सरकार इस अभियान को एक विशेष धार्मिक समुदाय के सदस्यों द्वारा “जनसांख्यिकीय आक्रमण” को रोकने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रही है. बहरहाल, विभिन्न अतिक्रमण हटाओ अभियानों से हजारों परिवारों को बेघर होना पड़ा है. प्रभावित परिवारों ने “मकतूब” को बताया कि ध्वस्तीकरण अभियान चुनिंदा तरीके से मुसलमानों को लक्षित करता है.

एक से ज्यादा शादी करने पर बैन, छुपाने वाले को दस और काजी-पंडित को दो साल सजा

“द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” के मुताबिक, असम मंत्रिमंडल ने रविवार को ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025’ को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य बहुविवाह की प्रथा को प्रतिबंधित करना और समाप्त करना है. जनजातीय समुदायों और छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को इस विधेयक के दायरे से छूट दी गई है.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दोषियों को सात साल तक के कठोर कारावास का सामना करना पड़ सकता है. पिछली शादी को छिपाने वालों को दस साल तक की कैद हो सकती है, जबकि काज़ी, पंडित या अभिभावकों सहित सहायता करने वालों को दो साल तक की सज़ा हो सकती है. सरमा ने आगे कहा कि सरकार बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक कोष स्थापित करेगी, जिससे कठिनाई के मामलों में वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो सकेगी.

यूपी में फीस उत्पीड़न से दुखी होकर आत्मदाह करने वाले छात्र की मौत; कॉलेज- पुलिस कर्मियों पर एफआईआर

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’, जिसका गायन उन्होंने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य करने का आज ऐलान किया, की तो पूरी चिंता है, मगर मुजफ्फरनगर जिले में एक छात्र के ‘आत्मदाह’ ने उनके नेतृत्व वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

“हिंदुस्तान टाइम्स” की खबर के अनुसार, मुजफ्फरनगर के बुढाना कस्बे में डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज परिसर में शनिवार को खुद को आग लगाने वाले बीए द्वितीय वर्ष के छात्र उज्जवल राणा की रविवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. छात्र ने बकाया फीस जमा न कर पाने पर कॉलेज प्रबंधन और पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने और हमला किए जाने के बाद खुद को आग लगा ली थी.

22 वर्षीय छात्र की मौत के बाद, कॉलेज प्रबंधक, प्रिंसिपल, शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (पी.टी.आई.), एक सब-इंस्पेक्टर, और बुढाना पुलिस स्टेशन के दो कांस्टेबलों सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है.

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार वर्मा ने बताया कि छात्र का वायरल वीडियो, जिसमें उसने कॉलेज स्टाफ पर बकाया फीस को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, को मुख्य साक्ष्य के रूप में संज्ञान में लिया गया है. एसएसपी ने कहा, “जांच चल रही है, और जो भी जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

मृतक छात्र की बहन द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, ₹7,000 की फीस जमा न कर पाने पर छात्र को अपमानित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई. शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज के प्रबंधक अरविंद कुमार गर्ग, प्रिंसिपल प्रदीप कुमार, और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक संजीव कुमार ने उसके भाई को पीटा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. जब उसके भाई ने विरोध किया, तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बुलाया, जिन्होंने मदद करने के बजाय मारपीट में उनका साथ दिया. पुलिसकर्मियों ने छात्र से कहा, “क्या तुम सोचते हो कि यह कॉलेज कोई धर्मार्थ घर है? हम तुम्हें आज जेल भेज देंगे,” और फिर उसे धमकी दी और पीटा.

बुढाना की खकरोवन बस्ती का निवासी मृतक छात्र, एक गरीब किसान परिवार से आता था. एक वीडियो में उसने कहा था कि- 7,000 रुपये फीस बकाया थी, जिसमें से 1700 रुपये जमा कर दिए थे. प्रिंसिपल सर से आग्रह किया था कि बाकी की फीस भी जमा कर दूंगा, मगर मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. लेकिन, वे बोले कि पैसे नहीं हैं तो तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है.”

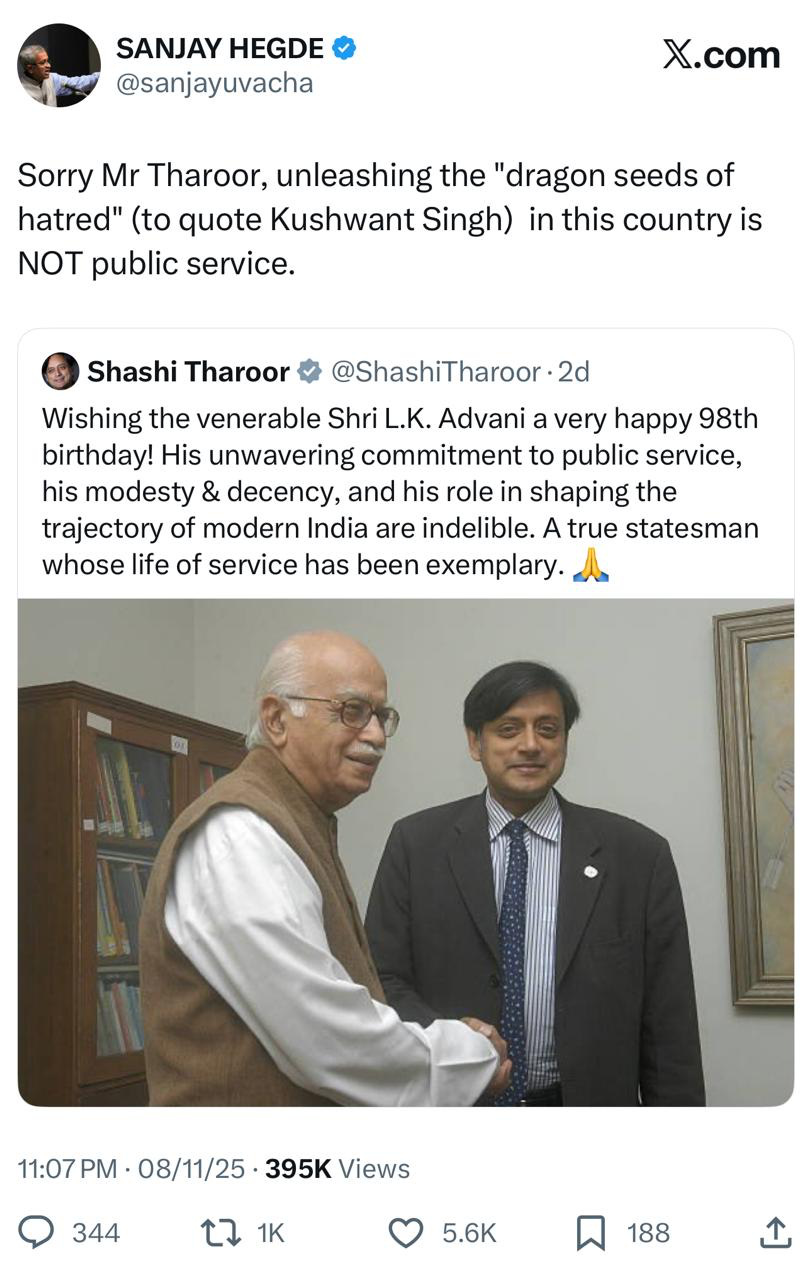

थरूर की आडवाणी स्तुति पर कांग्रेस ने खुद को अलग किया, सोशल मीडिया में हलचल

भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा, जब पार्टी ने शशि थरूर द्वारा वयोवृद्ध भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रशंसा से खुद को अलग कर लिया. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केसवन ने पूछा, “क्या आईएनसी अब ‘असहिष्णु राष्ट्रीय कांग्रेस’ (Intolerant National Congress) का प्रतिनिधित्व करती है? पार्टी सार्वजनिक जीवन में बुनियादी शिष्टाचार और सौहार्द को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती.”

केसवन ने आगे कहा कि “कांग्रेस फ़र्स्ट” परिवार और नेहरू-गांधी वंश में “गहरी जड़ें जमा चुकी असुरक्षा” ही पार्टी के मौजूदा पतन के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है. उन्होंने कहा कि ऐसी भावनाएं व्यक्त करने वाले थरूर अकेले नहीं हैं. केसवन ने कहा, “कई कांग्रेस नेता ‘कांग्रेस फ़र्स्ट’ परिवार के अयोग्य नेतृत्व में घुटन और दम घुटने जैसा महसूस करते हैं. कांग्रेस पार्टी में केवल आपातकाल पूर्वाग्रही, असहिष्णु मानसिकता है.”

भाजपा प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अपनी “आपातकाल-युग की मानसिकता” दिखा रही है. उन्होंने कहा, “कांग्रेस को ‘इंडियन नेशनल कांग्रेस’ से अपना नाम बदलकर ‘इंदिरा नाज़ी कांग्रेस’ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह इंदिरा गांधी के आपातकाल-शैली के व्यवहार को दर्शाता है. शशि थरूर द्वारा भारत रत्न आडवाणी को दिए गए राजनीतिक रूप से सही जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए, पार्टी ने प्रभावी रूप से उनके खिलाफ ‘फ़तवा’ जारी कर दिया है. यह कांग्रेस की असहिष्णुता को दर्शाता है. वे अपने ही सांसद द्वारा राजनीतिक शिष्टाचार दिखाने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते.”

यह विवाद तब शुरू हुआ जब थरूर ने शनिवार को आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्हें “एक सच्चे राजनेता कहा, जिनका सेवा जीवन अनुकरणीय रहा है.” इस पोस्ट को ऑनलाइन तुरंत प्रतिक्रिया मिली, आलोचकों ने थरूर पर विभाजनकारी राजनीति में आडवाणी की भूमिका को सफेदपोश करने का आरोप लगाया. वकील संजय हेगड़े ने राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी की भूमिका का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए कहा, “माफ़ करना, श्री थरूर, इस देश में नफरत के बीज (खुशवंत सिंह के हवाले से) बोना सार्वजनिक सेवा नहीं है.”

आलोचना का जवाब देते हुए, थरूर ने कहा, “उनके लंबे वर्षों की सेवा को एक घटना तक सीमित करना, हालांकि महत्वपूर्ण, अनुचित है.” उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस नेताओं से करते हुए कहा, “नेहरू जी के करियर की समग्रता को चीन के झटके से नहीं आंका जा सकता, न ही इंदिरा गांधी के करियर को अकेले आपातकाल से. यही शिष्टाचार आडवाणी जी को भी दिया जाना चाहिए.”

कांग्रेस ने तुरंत खुद को अलग कर लिया. पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर कहा, “हमेशा की तरह, डॉ. शशि थरूर अपनी बात कहते हैं और कांग्रेस उनके हालिया बयान से पूरी तरह से खुद को अलग करती है.” उन्होंने आगे कहा, “कि वह एक कांग्रेस सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य के रूप में ऐसा करते रहते हैं, यह आईएनसी के लिए अद्वितीय आवश्यक लोकतांत्रिक और उदार भावना को दर्शाता है.”

यह पहली बार नहीं है जब थरूर ने पार्टी लाइनों से परे नेताओं की प्रशंसा की है, जिससे कभी-कभी वह कांग्रेस के साथ असहमत हो जाते हैं. इस महीने की शुरुआत में, थरूर ने “वंशवादी राजनीति” को भारतीय लोकतंत्र के लिए “गंभीर खतरा” बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया था और कहा था कि यह समय है कि भारत “वंशवाद को योग्यतावाद” के लिए बदल दे.

रामचंद्र गुहा: सबसे ज़्यादा विभाजनकारी भारतीय

यह एल.के. आडवाणी ही थे जिन्होंने भाजपा में अपने जूनियर साथियों को यह रास्ता दिखाया कि हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काकर चुनाव कैसे जीते जाएं और सरकारें कैसे बनाई जाएं.

गुहा ने स्क्रोल में अपना पुराना लेख फिर से प्रकाशित करते हुए लिखा है,

“शशि थरूर की एल.के. आडवाणी की कथित “लोक सेवा के प्रति अडिग प्रतिबद्धता” की तारीफ़ ने मुझे यह लेख दोबारा पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया, जो पहली बार दिसंबर 2017 में प्रकाशित हुआ था.”

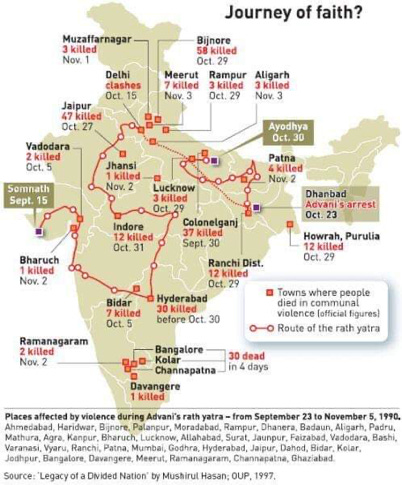

बाबरी मस्जिद को इस हफ़्ते 25 साल पहले ढहाया गया था. कई भारतीयों ने, जिनमें यह लेखक भी शामिल है, इस ढहाने को बर्बरता का कृत्य माना, जबकि कई अन्य लोगों ने इसे न्याय की पुष्टि के रूप में देखा. हालांकि, यह कृत्य केवल धारणा के मामले में ही विभाजनकारी नहीं था. बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने से पहले और बाद में दंगों की एक श्रृंखला हुई, जिसमें हज़ारों निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई. स्वतंत्र भारत में किसी एक घटना ने इतनी जनता की राय को ध्रुवीकृत नहीं किया है, किसी एक घटना ने ज़मीन पर जीवन को इतने प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है, नागरिकों के समूहों के बीच व्यापक संदेह और दुश्मनी पैदा नहीं की है और बहुत हिंसा और पीड़ा भी नहीं दी है.

1980 के दशक और उसके बाद हिंदू-मुस्लिम विभाजन को गहरा करने में दो राजनेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. पहले राजीव गांधी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पहले शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को पलटकर मुस्लिम कट्टरपंथियों को तुष्ट किया, और फिर अयोध्या में छोटे राम मंदिर के ताले खोलकर हिंदू कट्टरपंथियों को तुष्ट किया. दूसरे एल.के. आडवाणी थे, जिन्होंने भाजपा के नेता के रूप में (तब विपक्ष में) रथ यात्रा की कल्पना की, संगठित की और नेतृत्व किया, जिसने उत्तर और पश्चिम भारत में हिंदुत्व की भावना को गतिमान कर दिया. हज़ारों युवा आडवाणी के आह्वान पर उमड़ पड़े, उस सेना की नींव बनाते हुए जिसने अक्टूबर 1990 में मस्जिद को असफल रूप से ढहाने की कोशिश की, और दो साल बाद “सफलता” हासिल की.

आडवाणी का मार्च निश्चित रूप से किसी भारतीय राजनेता द्वारा की गई पहली यात्रा नहीं थी. महात्मा गांधी ने स्वयं तीन बड़ी यात्राएं की थीं - 1930 का नमक मार्च, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को कमज़ोर करना था, 1933-34 का अस्पृश्यता-विरोधी दौरा, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को जाति व्यवस्था की अन्यायपूर्णता के प्रति जागृत करना था, और 1946-47 के शांति मार्च, जिसका उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाना था.

आज़ादी के बाद, कम महत्व के राजनेताओं ने खुद को बढ़ावा देने के लिए यात्रा के माध्यम का इस्तेमाल किया है. 1983 में जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने देश भर में पैदल यात्रा की, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह उस व्यक्ति की तुलना में आम आदमी की अधिक परवाह करते हैं जो तब प्रधानमंत्री थीं, इंदिरा गांधी. पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले, सिद्धारमैया ने सत्तारूढ़ भाजपा के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने के लिए पदयात्रा की. अब, अगले राज्य चुनावों से पहले, भाजपा के विपक्ष में रहते हुए, बी.एस. येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कर्नाटक के ज़िलों का दौरा कर रहे हैं.

हालांकि, आज़ादी से पहले और बाद में राजनेताओं द्वारा की गई कई यात्राओं में से, आडवाणी की 1990 की यात्रा अपनी एक अलग श्रेणी में है. क्योंकि इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से भारतीयों के एक समूह को दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करना था. हिंदू-मुस्लिम संबंध पहले से ही कई दशकों की तुलना में अधिक नाज़ुक थे. 1989 के अंत में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रस्तावित राम मंदिर के लिए ईंट पूजन समारोह आयोजित किए, जिससे कई जगहों पर दंगे भड़के. भागलपुर में एक हज़ार से अधिक भारतीय, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, मारे गए.

मैंने 1989 के दंगों के बाद भागलपुर का दौरा किया, जहां मैंने जले हुए गांव, नष्ट किए गए करघे और हज़ारों साथी नागरिकों को देखा, जो अब घरों और आजीविका के बिना, खुले आसमान के नीचे शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे. मुझे नहीं पता कि एल.के. आडवाणी ने खुद भागलपुर का दौरा किया था या नहीं. लेकिन वह निश्चित रूप से जानते थे कि वहां क्या हुआ था. और फिर भी, कुछ महीनों बाद, उन्होंने यह उत्तेजक और विभाजनकारी रथ यात्रा का नेतृत्व किया. एक पर्यवेक्षक ने लिखा कि आडवाणी के मार्च के प्रतीक “धार्मिक, संकेतात्मक, उग्रवादी, मर्दानगी से भरे और मुस्लिम-विरोधी” थे.

रथ यात्रा की गणना आगे दंगे भड़काने के लिए की गई थी, और ऐसा हुआ भी. यह यात्रा 1990 के दशक और उसके बाद की भयानक सांप्रदायिक हिंसा में एक प्रमुख योगदानकारी कारक था. जैसा कि खुशवंत सिंह ने आडवाणी के सामने स्पष्ट रूप से कहा, “आपने देश में सांप्रदायिक असहिष्णुता के बीज बोए हैं और हम इसकी कीमत चुका रहे हैं.”

निश्चित रूप से, गणतंत्र ने एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा से पहले और बाद में दोनों ही बड़े दंगे देखे थे. इनमें 1984 में दिल्ली में सिख-विरोधी नरसंहार और 2002 में गुजरात में मुस्लिम-विरोधी नरसंहार शामिल थे. उन नरसंहारों में शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. राजीव गांधी, 1984 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और नरेंद्र मोदी, 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, दोनों पर आरोप लगाए गए हैं, पहला, दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं करना, और दूसरा, दंगों का उपयोग बहुसंख्यक मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए करना, लाशों के ढेर पर चुनावी जीत की सवारी करना.

ये दोनों आरोप सटीक हैं. राजीव गांधी, 1984 में, और नरेंद्र मोदी, 2002 में, दंगों को रोकने के लिए और अधिक कर सकते थे और करना चाहिए था, और जो लोग पीड़ित हुए उन्हें सहायता और राहत प्रदान करने के लिए बहुत अधिक करना चाहिए था. हालांकि, न तो राजीव गांधी ने 1984 में, और न ही नरेंद्र मोदी ने 2002 में, वास्तव में उन दंगों की शुरुआत की जो उनके कार्यकाल में हुए. इस आधार पर, एल.के. आडवाणी कहीं अधिक दोषी हैं. क्योंकि, घृणा और हिंसा पहले से ही हवा में होने के बावजूद, उन्होंने ठंडे दिमाग़ से इसका फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया. आडवाणी पर खुशवंत सिंह के शब्दों को एक बार फिर उद्धृत करते हुए: “उन्होंने किसी और की तुलना में अधिक समझा कि इस्लामोफ़ोबिया लाखों हिंदुओं के दिमाग़ में गहराई से जड़ें जमाए हुए है, इसे भड़काने के लिए बस एक चिंगारी की ज़रूरत थी.”

जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ती दुश्मनी का सामना करना पड़ा, तो महात्मा गांधी सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए लंबी यात्राएं करते थे और लंबे उपवास रखते थे. दूसरी ओर, जब एक समान स्थिति का सामना किया गया, तो एल.के. आडवाणी ने धार्मिक संघर्ष को रोकने के बजाय तेज़ करने का काम किया, भारतीयों के एक समूह को दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने का काम किया, न कि उन्हें उनकी साझा मानवता के आधार पर एकजुट करने का. और, जैसा कि उत्तर भारत में अल्पसंख्यकों पर हाल के हमले दिखाते हैं, आडवाणी द्वारा बढ़ावा दी गई ज़हरीली राजनीति अभी भी अपनी कीमत वसूल रही है. एल.के. आडवाणी निस्संदेह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विभाजनकारी राजनेता रहे हैं.

उपसंहार: उपरोक्त कॉलम पूरी तरह से अपरिवर्तित पुनर्मुद्रित है, शब्दशः वैसा ही जैसा यह पहली बार प्रकाशित हुआ था. उस समय, नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे, और अमित शाह अभी तक गृह मंत्री नहीं बने थे. हालांकि, अब आठ साल बीत चुके हैं, इसलिए सवाल उठता है: क्या मैं अभी भी एल.के. आडवाणी को “स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विभाजनकारी राजनेता” के रूप में रैंक करूंगा? यह कहना पर्याप्त होगा कि वह निश्चित रूप से शीर्ष तीन में रैंक करेंगे, शायद अब भी शीर्ष पर, क्योंकि यह आडवाणी ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपने जूनियर साथियों को यह रास्ता दिखाया कि हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काकर चुनाव कैसे जीते जाएं और सरकारें कैसे बनाई जाएं, भले ही इससे मानवीय पीड़ा और देश को दीर्घकालिक नुकसान हो.

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.