17/08/2025: पुतिन ने ट्रम्प को खाली हाथ लौटाया | सावरकर गाँधी के ऊपर | गलतियां केंचुआ की, भांडा सियासी दलों पर | थके हुए प्रधानमंत्री का चुका हुआ भाषण | केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी | अडानी

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल

आज की सुर्खियां

पुतिन ने ट्रम्प को खाली हाथ लौटा दिया

ट्रम्प - पुतिन बातचीत और भारत पर लटकी टैरिफ की तलवार

स्वतंत्रता दिवस के पोस्टर पर बवाल, महात्मा के ऊपर वो सावरकर, जो गांधी की हत्या के आरोपी थे

एनसीईआरटी की किताब ने विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस ने किताब जलाने की बात की

“थका हुआ प्रधानमंत्री, घिसे‑पिटे जुमलों की पुनरावृत्ति और पुराने वादों की बिक्री”

मतलब खोते शब्द और दिक्कतें, विरोधाभास, दुहरे मापदंड

केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अव्यवस्था की चेतावनी

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता रुकी, कृषि उत्पादों पर अटका पेंच

क्रिस्टोफ जैफरलो : भारत और अमेरिका के रिश्ते और फिर गौतम अडानी का होना!

हिंदुत्व की विचारधारा अपनी शर्मिंदगी के कारण अतीत से नफरत करती है : इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के

यूक्रेन

पुतिन ने ट्रम्प को खाली हाथ लौटा दिया

भव्य स्वागत लेकिन नतीजा शून्य: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रेड कार्पेट और सैन्य फ्लाईपास्ट के साथ एक भव्य स्वागत किया, जो आमतौर पर करीबी सहयोगियों के लिए होता है. हालांकि, लगभग तीन घंटे की बैठक के बाद भी यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन में युद्धविराम या किसी ठोस शांति समझौते के बिना समाप्त हो गया.

पुतिन के लिए एक बड़ी राजनयिक जीत: यह बैठक पुतिन के लिए एक बड़ी रणनीतिक सफलता थी. यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वर्षों के पश्चिमी अलगाव को तोड़ते हुए, उन्होंने बिना कोई बड़ी रियायत दिए वैश्विक मंच पर एक प्रमुख नेता के रूप में अपनी वापसी की. ट्रम्प द्वारा उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में मानना उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी.

ट्रम्प की "डीलमेकर" छवि को धक्का: चुनाव प्रचार के दौरान 24 घंटे में युद्ध समाप्त करने का दावा करने वाले ट्रम्प कोई भी ठोस परिणाम हासिल करने में विफल रहे. कोई समझौता न हो पाने के कारण एक सफल वार्ताकार के रूप में उनकी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है.

यूक्रेन के लिए राहत और चिंता: कीव ने इस बात पर राहत की सांस ली कि ट्रम्प ने यूक्रेन के हितों के खिलाफ कोई एकतरफा सौदा नहीं किया, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था. हालांकि, बैठक में कोई प्रगति न होना और पुतिन का बढ़ता कद भविष्य में रूसी आक्रामकता को लेकर गहरी चिंता भी पैदा करता है.

अस्पष्ट बयान और अनिश्चित भविष्य: बैठक के बाद, दोनों नेताओं ने "प्रगति" और "समझ" जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया और पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया. इससे यूक्रेन संघर्ष के भविष्य और दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों को लेकर गहरी अनिश्चितता बनी हुई है.

अलास्का में शुक्रवार का शिखर सम्मेलन एक महाशक्ति के तमाशे के रूप में शुरू हुआ, फिर अचानक बिना किसी संकेत के समाप्त हो गया कि क्या हासिल हुआ या यहाँ से चीज़ें कहाँ जाएँगी. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प को वह युद्धविराम नहीं मिला जिसके लिए वह आए थे, या व्लादिमीर पुतिन से अगली बार वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता नहीं मिली. नेताओं ने एक योजनाबद्ध दोपहर का भोजन रद्द कर दिया और जल्दी चले गए - लेकिन दोनों ने बैठक को एक सफलता घोषित करने से पहले नहीं.

इसके मायने यह हैं कि यह देखना मुश्किल नहीं है कि पुतिन संभवतः एंकोरेज से संतुष्ट क्यों चले गए. ट्रम्प की तालियों की तस्वीरें जब वह लाल क़ालीन पर चले, रूस और दुनिया भर में वापस प्रसारित की गईं. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा, "उन्होंने तीन साल सबको यह बताते हुए बिताए कि रूस अलग-थलग था, और आज उन्होंने अमेरिका में रूसी राष्ट्रपति के लिए बिछाया गया सुंदर लाल क़ालीन देखा". फ़िलहाल, कम से कम, पुतिन ने ट्रम्प के साथ एक ऐसे रिश्ते को फिर से स्थापित कर लिया है जो बिखर रहा था. उनका संक्षिप्त संयुक्त संवाददाता सम्मेलन सार में छोटा था लेकिन आपसी प्रशंसा में लंबा था. और ट्रम्प ने फ़ॉक्स न्यूज़ के सीन हैनिटी को बताया कि रूस के लिए नए तेल प्रतिबंध - जो पुतिन द्वारा बैठक का प्रस्ताव दिए जाने तक आसन्न थे - अब शायद कुछ हफ़्तों के लिए टाल दिए गए हैं.

दूसरी तरफ़, ट्रम्प ने ज़ोर देकर कहा कि कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, हालांकि "सबसे बड़े" पर नहीं, बिना कोई विशेष विवरण दिए. अलास्का जाते समय, ट्रम्प ने फ़ॉक्स को बताया था "मैं ख़ुश नहीं होऊँगा" अगर पुतिन युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होते. लेकिन बाद में, ट्रम्प ने कहा कि वह ख़ुश थे. उन्होंने हैनिटी से कहा, "मुझे लगता है कि बैठक दस में से दस थी". फिर भी, संयुक्त उपस्थिति के दौरान ट्रम्प कुछ हद तक निराश थे. जबकि पुतिन ने एक अनिर्दिष्ट "समझौते" पर पहुँचने का दावा किया, ट्रम्प ने उसे ख़ारिज कर दिया और कहा "हम वहाँ नहीं पहुँचे".

टकराव का बिंदु यह हो सकता है कि अनिर्णायक परिणाम उस पक्ष के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाला हो सकता है जो कमरे में नहीं था. जबकि ट्रम्प ने शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन के लिए "बहुत गंभीर परिणाम" की चेतावनी दी थी अगर स्पष्ट प्रगति नहीं होती है, तो उन्होंने इसके समाप्त होने के बाद यूक्रेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया. ट्रम्प ने हैनिटी को बताया कि अब "इसे पूरा करना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है", और बाद में कहा "रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वे नहीं हैं".

दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प ने पुतिन के साथ हुई सहमतियों का संकेत दिया जिन्हें वह ज़ेलेंस्की के पास मंज़ूरी के लिए ले जा रहे थे. पुतिन ने, अपनी ओर से, कीव और उसके यूरोपीय समर्थकों से आग्रह किया कि वे ट्रम्प के साथ उनके "समझौते" पर आपत्ति न करें या "अंकुरित प्रगति को नष्ट न करें". आने वाले घंटों और दिनों में हम और जानेंगे कि ट्रम्प और पुतिन ने वास्तव में क्या सहमति व्यक्त की, यूक्रेन के लिए इसका क्या मतलब है, और आगे क्या होने वाला है. शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने अंग्रेज़ी में एक सुझाव दिया: "अगली बार, मॉस्को में".

ट्रम्प ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, युद्धविराम पर बदला रुख़

एक्सियोस में बराक राविड ने अपनी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शुक्रवार को अलास्का में हुए शिखर सम्मेलन के बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प सोमवार दोपहर को व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से एक मुश्किल बैठक के लिए मिलेंगे. यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बैठक से बाहर आने के बाद ट्रम्प के रुख़ – कि वह अब युद्धविराम का समर्थन नहीं करते हैं, और शांति स्थापित करना "राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है" – यूक्रेन के लिए अत्यधिक प्रतिकूल प्रतीत होते हैं.

इस ख़बर को आगे बढ़ाते हुए, ज़ेलेंस्की और ट्रम्प ने अपनी आगामी बैठक की घोषणा ट्रम्प, यूक्रेनी राष्ट्रपति और कई नाटो नेताओं के बीच एक फ़ोन कॉल के बाद की. इस कॉल के दौरान राष्ट्रपति ने उन्हें पुतिन के साथ अपनी बैठक के बारे में जानकारी दी. प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि यह कॉल, जो डेढ़ घंटे से अधिक चली, "आसान नहीं थी". यह बैठक फरवरी में ओवल ऑफ़िस में हुई उनकी विनाशकारी बैठक के छह महीने बाद होगी.

पर्दे के पीछे की बात यह है कि ट्रम्प ने अलास्का से वाशिंगटन वापस जाते समय एयर फ़ोर्स वन से ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया. विदेश मंत्री मार्को रूबियो और व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ़, जो ट्रम्प-पुतिन बैठक में थे, भी इस कॉल पर थे. उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ एक घंटे तक बात की और फिर यूके, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड, नाटो और यूरोपीय आयोग के नेता आधे घंटे के लिए कॉल में शामिल हुए.

सूत्र के अनुसार, ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं को बताया कि पुतिन युद्धविराम नहीं चाहते हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए एक व्यापक समझौते को प्राथमिकता देते हैं. सूत्र ने कहा, "ट्रम्प ने कॉल पर कहा कि उन्हें लगता है कि युद्धविराम से बेहतर एक तेज़ शांति समझौता है".

इसके मायने यह हैं कि यह उस दृष्टिकोण के विपरीत है जिसका ट्रम्प ने मूल रूप से समर्थन किया था. ज़ेलेंस्की इस बात पर अड़े रहे हैं कि शांति वार्ता से पहले युद्धविराम होना चाहिए. ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को यह भी बताया कि पुतिन ने उनसे कहा था कि रूस अग्रिम मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और अगर वह चाहें तो पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर सकते हैं जहां लड़ाई चल रही है. सूत्र के अनुसार, ज़ेलेंस्की ने ट्रम्प से कहा कि पुतिन मोर्चे पर स्थिति को ग़लत तरीक़े से प्रस्तुत कर रहे हैं.

कॉल के दौरान, विटकॉफ़ ने ज़ेलेंस्की और नाटो नेताओं को इस बारे में जानकारी दी कि पुतिन क्षेत्र के मुद्दे को कैसे देखते हैं और बदले में वह क्या देने को तैयार हैं. सूत्र ने कहा, "यह धारणा बनी कि क्षेत्र के बदले में, पुतिन युद्ध को समाप्त करने और यूक्रेन में और अधिक क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश न करने और अन्य देशों पर हमला न करने के लिए प्रतिबद्ध होने को तैयार हैं".

शिखर सम्मेलन के बाद ट्रम्प ने फ़ॉक्स न्यूज़ को बताया कि वह और पुतिन अधिकांश, लेकिन सभी मुद्दों पर सहमत नहीं थे, और अब "इसे पूरा करना राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर निर्भर है".

ज़ेलेंस्की ने कॉल के बाद कहा, "यूक्रेन शांति प्राप्त करने के लिए अधिकतम प्रयास के साथ काम करने की अपनी तत्परता की पुष्टि करता है. यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की ताक़त स्थिति के विकास पर प्रभाव डाले. हम यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं". उन्होंने कहा कि वह सोमवार को ट्रम्प के साथ अपनी बैठक का उपयोग "हत्या और युद्ध को समाप्त करने के संबंध में सभी विवरणों" पर चर्चा करने के लिए करेंगे. ज़ेलेंस्की ने कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय हर स्तर पर शामिल हों. हमने यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी में भागीदारी के संबंध में अमेरिकी पक्ष से सकारात्मक संकेतों पर भी चर्चा की".

ट्रम्प ने शनिवार सुबह ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पुतिन के साथ उनकी बैठक "बहुत सफल" रही और साथ ही ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ उनकी देर रात की फ़ोन कॉल भी सफल रही. ट्रम्प ने कहा, "सभी ने यह निर्धारित किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीक़ा सीधे शांति समझौते पर जाना है, जो युद्ध को समाप्त करेगा, न कि केवल युद्धविराम समझौता, जो अक्सर टिकता नहीं है".

आगे क्या होगा, इस पर ट्रम्प ने लिखा कि "अगर सब कुछ ठीक रहा" तो वह जल्द ही पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन निर्धारित करेंगे. उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "संभावित रूप से, लाखों लोगों की जान बचाई जाएगी".

ट्रम्प - पुतिन वार्ता और भारत पर टैरिफ की तलवार

अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई उच्च-स्तरीय शिखर वार्ता का मुख्य एजेंडा यूक्रेन में युद्धविराम की संभावना तलाशना था. इस वार्ता के भारत के लिए गहरे भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ हैं, खासकर अमेरिकी टैरिफ़ को लेकर जो भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने के कारण लगाए गए हैं.

इस शिखर वार्ता से पहले, अमेरिका ने यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के कारण भारतीय आयातों पर टैरिफ़ को 50% तक बढ़ा दिया था. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भारी दबाव बना हुआ है. उम्मीद थी कि अगर ट्रम्प और पुतिन किसी समझौते पर पहुँचते हैं तो भारत को इन दंडात्मक शुल्कों से कुछ राहत मिल सकती है. हालांकि, वार्ता के अनिर्णायक रहने से भारत के लिए व्यापारिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है.

भारत सरकार ने इस बैठक पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत शांति की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करता है और उम्मीद करता है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से जल्द से जल्द निकलेगा.

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प ने बैठक से पहले और बाद में कई महत्वपूर्ण बयान दिए. उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ़ के कारण रूस ने भारत जैसा एक बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है, जिसने पुतिन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि यूक्रेन पर बातचीत आगे बढ़ती है तो वह भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ़ लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं. ट्रम्प ने कहा कि वह अगले दो-तीन हफ्तों तक चीन और भारत जैसे देशों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से बच सकते हैं, जिससे भारत को थोड़ी मोहलत मिल सकती है.

आर्थिक मोर्चे पर, विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक से भारतीय शेयर बाजार में कुछ सकारात्मकता आ सकती है. भले ही कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ, लेकिन दोनों नेताओं के बीच बातचीत की शुरुआत को ही निवेशक एक अच्छे संकेत के रूप में देख रहे हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता कम हो सकती है. हालांकि, टैरिफ़ का मुद्दा अनसुलझा रहने के कारण दीर्घकालिक आर्थिक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं.

मतदाता सूची में अगर गलतियां थीं तो ठीक की जा सकती थीं, दलों को बताना चाहिए था : केंचुआ

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार (16 अगस्त, 2025) को नई दिल्ली में बयान में कहा है कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और यदि कोई त्रुटि थी तो उसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट/निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष नहीं उठाया. चुनाव पैनल ने यह भी कहा कि वह राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूचियों की जांच का स्वागत करना जारी रखेगा. केंद्रीय चुनाव आयुक्त (केंचुआ) रविवार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है.

यह बयान कांग्रेस के उन आरोपों के जवाब में आया है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में मतदाता सूचियों की तैयारी में बड़ी विसंगतियों का आरोप लगाया गया था. ईसीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) ने उचित समय पर मतदाता सूचियों की जांच नहीं की और यदि कोई त्रुटि थी तो उसे उप-मंडल मजिस्ट्रेट/निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष नहीं उठाया. चुनाव पैनल ने यह भी कहा कि वह राजनीतिक दलों और किसी भी मतदाता द्वारा मतदाता सूचियों की जांच का स्वागत करना जारी रखेगा.

विपक्षी ‘इंडिया’ ब्लॉक ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और सूची तैयार करने में कथित कदाचार के खिलाफ श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की थी. ईसीआई ने अपने बयान में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है और मतदाता सूची की तैयारी के हर चरण में राजनीतिक दल शामिल होते हैं. आयोग ने बताया कि मतदाताओं और राजनीतिक दलों को त्रुटियों को सुधारने के लिए उचित समय और अवसर दिया जाता है. बयान में कहा गया, "भारत में संसद और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रणाली कानून द्वारा परिकल्पित एक बहु-स्तरीय विकेन्द्रीकृत संरचना है". चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), जो एसडीएम-स्तर के अधिकारी होते हैं, बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मदद से मतदाता सूची तैयार करते हैं और उसे अंतिम रूप देते हैं. बयान में आगे कहा गया कि मतदाता सूचियों की शुद्धता की जिम्मेदारी ईआरओ और बीएलओ की होती है. मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, इसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं और इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी के भी देखने के लिए डाल दिया जाता है. मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद, अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले मतदाताओं और राजनीतिक दलों के पास दावों और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए पूरे एक महीने का समय होता है. आयोग ने कहा कि अंतिम सूची की भी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं.

बयान और प्रेस कांफ्रेंस की बात से साफ है चुनाव आयोग अपनी पुरानी अकड़, जल्दबाजी और अराजकता के साथ की जा रही प्रक्रिया को लेकर थोड़ा नरम पड़ा है, हालांकि अभी भी अपनी खामियों का ठीकरा उसने राजनीतिक दलों पर फोड़ना जारी रखा है. अब जब रायता ख़ासा फैल चुका है, तो उसे समेटने की कोशिश की तरह इसे देखा जा रहा है.

आयोग ने कहा कि अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद, अपील की दो-स्तरीय प्रक्रिया उपलब्ध है जिसमें पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और दूसरी अपील प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सीईओ के पास की जा सकती है. पैनल ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, जिसमें अतीत में तैयार की गई सूचियाँ भी शामिल हैं. आयोग ने जोर देकर कहा कि इन मुद्दों को सही समय पर सही चैनलों के माध्यम से उठाया जाना चाहिए था, जिससे संबंधित एसडीएम/ईआरओ को वास्तविक होने पर गलतियों को सुधारने में मदद मिलती.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार (17 अगस्त, 2025) को बिहार में "मतदाता अधिकार यात्रा" शुरू करेंगे. वहीं, विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेगा.

राहुल आज से बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' पर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार (17 अगस्त, 2025) को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) के माध्यम से लोगों के वोट के अधिकार पर कथित हमले को उजागर करने के लिए यात्रा शुरू करेंगे, एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने शनिवार (16 अगस्त, 2025) को कहा.

पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पूर्व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ 'वोट अधिकार यात्रा' के समापन तक राज्य में पंद्रह दिनों से अधिक समय तक रहने की संभावना है.

राज्यसभा सांसद ने कहा, "कल, गांधी सासाराम से यात्रा शुरू करेंगे. संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली गई है. यात्रा विधानसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक के पक्ष में एक माहौल बनाएगी".

एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि गांधी के "लगभग 15 दिनों तक बिहार में रहने" की संभावना है, जो 20, 25 और 31 अगस्त को तीन "ब्रेक डे" के साथ "राज्य के 25 जिलों" को कवर करेगी.

सिंह ने कहा, "सासाराम में, राहुल गांधी के साथ बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के अलावा हमारे अन्य गठबंधन सहयोगी, जिनमें तीन वाम दल शामिल हैं, के शामिल होने की संभावना है. 1 सितंबर को पटना में अंतिम रैली के लिए, हम यथासंभव अधिक से अधिक समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को लाने का प्रयास करेंगे".

“जनता जाग गई है,”वोट चोरी पर राहुल का नया वीडियो

बॉलीवुड फिल्मों का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने शनिवार (16 अगस्त, 2025) को कथित ‘‘वोट चोरी’’ के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया और ‘‘लापता वोट’’ शीर्षक से एक नया वीडियो जारी किया, ताकि अपने दावे को उजागर किया जा सके. "एक्स" पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ‘‘चोरी चोरी, चुपके-चुपके अब नहीं, जनता जाग गई है.’’ उनकी पार्टी ने यह वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया और कहा, ‘‘आपका वोट चुराना आपके अधिकारों की चोरी है. आइए, हम सब मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें.’’

वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस थाने में गुहार लगाता दिखता है कि उसका ‘‘वोट चोरी हो गया है’’ और वहां के अधिकारियों से कहता है कि ‘‘लाखों वोट चोरी हो रहे हैं’’, जिससे पुलिस कर्मचारी भी हैरान रह जाते हैं कि कहीं उनका भी वोट तो ‘‘चोरी’’ नहीं हो गया.

करीब एक मिनट के इस वीडियो का शीर्षक ‘लापता वोट’ रखा गया है, जिसमें ‘लेडीज’ शब्द को बीच से हटा दिया गया है, जो कि किरण राव द्वारा निर्देशित फिल्म ‘लापता लेडीज’ की ओर इशारा है.

स्वतंत्रता दिवस के पोस्टर पर बवाल, महात्मा के ऊपर सावरकर, जो गांधी की हत्या के आरोपी थे

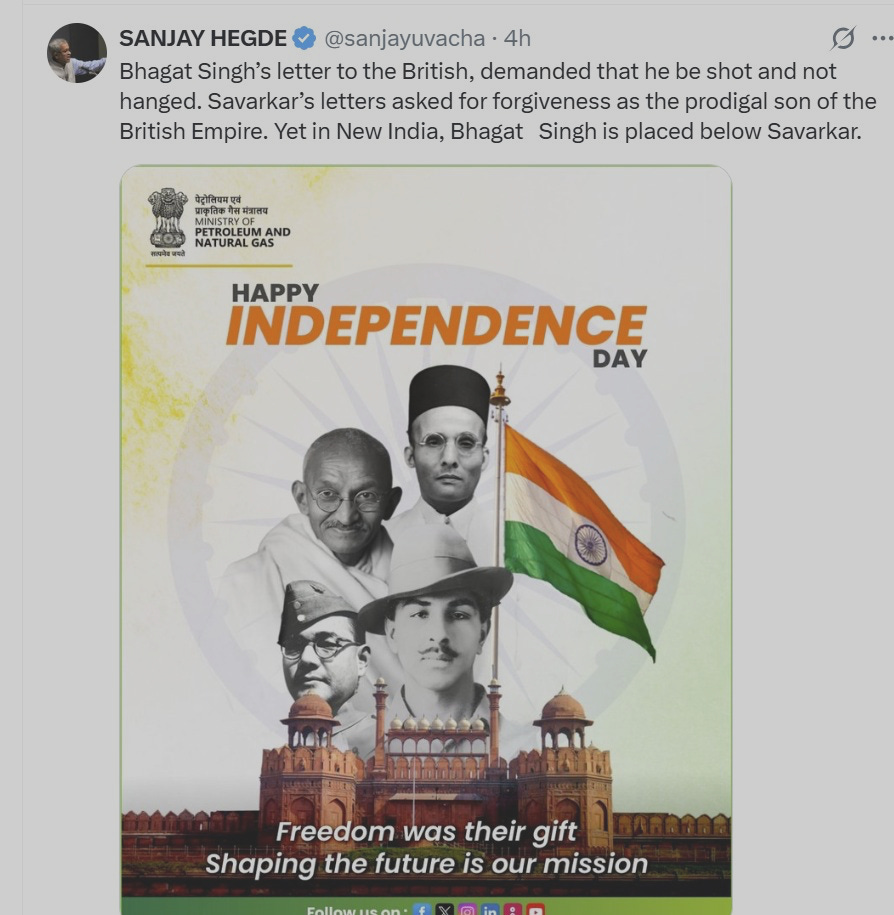

स्वतंत्रता दिवस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक पोस्टर राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है. इस पोस्टर में जब हिन्दुत्व के विवादास्पद विचारक वी.डी. सावरकर को महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर दर्शाया गया तो विपक्ष ने सरकार पर उस व्यक्ति का महिमामंडन करने का आरोप लगाया, जो कभी राष्ट्रपिता की हत्या का आरोपी था. इस चित्र में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शामिल नहीं किया गया. जबकि महात्मा गांधी की छवि पोस्टर में थी, लेकिन वह सावरकर की तुलना में छोटी थी और उनसे नीचे थी.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने इसे "ऑरवेलियन छवि" बताया, जिसमें "ब्रिटिश दया याचिका देने वाले सावरकर को गांधी जी — जो हमें स्वतंत्रता दिलाने वाले निर्विवाद महात्मा हैं — के ऊपर दिखाया गया है और पूरी तरह नेहरू तथा सरदार पटेल को हटा दिया गया है." उन्होंने कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति "तिरस्कार" दर्शाता है.

माकपा के सांसद जॉन ब्रिट्टास ने इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान को कमजोर करने वाला "संगठित प्रयास" बताया. “यह ध्यान देने योग्य है कि गांधी की हत्या के मामले में सावरकर आरोपी थे, हालांकि पर्याप्त सबूत न होने पर बरी कर दिए गए. लेकिन कपूर आयोग ने सावरकर के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य को उजागर किया,” उन्होंने लिखा.

लेखक और महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने एक्स पर लिखा, “पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सच्चे देशभक्तों और शहीदों के ऊपर गद्दार और हत्यारे सावरकर को रखने के लिए शर्म आनी चाहिए. वो भी जनता के पैसों से.”

कांग्रेस मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा गांधी के हत्यारे का “गौरवगान” कर रही है, जैसे की हत्या काफी नहीं थी. उन्होंने कहा, “यह, (पेट्रोलियम मंत्री) हरदीप एस पुरी के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस की भावना है — हत्यारे और शहीद के बीच एकता.” उन्होंने आगे कहा, “पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते-मिलाते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लगे हैं. जो इतिहास में महान नहीं बन सके, आपकी पोस्टरों में बड़े दिख रहे हैं. देश को सस्ता तेल चाहिए, सस्ता कॉमेडी नहीं.”

कांग्रेस सांसद जोथमणि ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर सावरकर को गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ रखना “कोई दुर्घटना नहीं है”… उन्होंने कहा, “सच्चे देशभक्तों ने स्वतंत्रता के लिए गोलियां और जेल झेली, जबकि सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखीं. इतिहास की इस जानबूझकर विकृति की कड़ी निंदा होनी चाहिए, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है और सभी धर्मनिरपेक्ष संविधान मानने वालों को इसकी स्पष्ट आलोचना करनी चाहिए.”

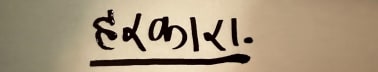

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और नागरिक अधिकारों के लिए मुखर आवाज़ संजय हेगड़े ने "एक्स" पर अपनी पोस्ट में लिखा, "भगत सिंह ने अंग्रेज़ों को लिखे अपने पत्र में मांग की थी कि उन्हें फांसी न दी जाए, बल्कि गोली मारकर मौत दी जाए. सावरकर ने अपने पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य का ‘भटका हुआ पुत्र’ बनकर क्षमा याचना की थी. फिर भी "नए भारत" में भगत सिंह को सावरकर से नीचे स्थान दिया जाता है."

एनसीईआरटी ने किताब में विभाजन का जिम्मा कांग्रेस पर मढ़ा, कांग्रेस बोली क़िताब जलाएंगे

“भारत के विभाजन के लिए तीन तत्व जिम्मेदार थे: जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरा, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और तीसरा, माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया”

"विभाजन भयावह स्मृति दिवस" को चिह्नित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा जारी एक विशेष मॉड्यूल ने भारत के विभाजन के लिए मुहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे कांग्रेस में गुस्सा फूट पड़ा है, जिसने अंग्रेजों के जाने पर भारत के विभाजन के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की "जुगलबंदी" - सहयोग - को दोषी ठहराया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर इसमें 1938, 1940 और 1942 शामिल नहीं है तो 'किताब जला दो', जिन्ना से पहले हिंदू महासभा की घोषणा पर प्रकाश डाला कि 'हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते'.

मॉड्यूल में कहा गया है कि विभाजन के बाद, कश्मीर एक नई समस्या के रूप में उभरा जो भारत में पहले कभी मौजूद नहीं थी और देश की विदेश नीति के लिए एक चुनौती पैदा की. इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव डालते हैं.

मॉड्यूल में कहा गया है, "भारत का विभाजन गलत विचारों के कारण हुआ. भारतीय मुसलमानों की पार्टी, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित किया. इसके नेता, मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाजों और साहित्य के हैं". "विभाजन के अपराधी" शीर्षक वाले एक खंड में, एनसीईआरटी मॉड्यूल में कहा गया है, "अंततः, 15 अगस्त, 1947 को, भारत का विभाजन हो गया. लेकिन यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था. भारत के विभाजन के लिए तीन तत्व जिम्मेदार थे: जिन्ना, जिन्होंने इसकी मांग की; दूसरा, कांग्रेस, जिसने इसे स्वीकार किया; और तीसरा, माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया. लेकिन माउंटबेटन एक बड़ी गलती के दोषी साबित हुए.

मॉड्यूल पर एक पीटीआई रिपोर्ट में कहा गया है, "उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख जून 1948 से अगस्त 1947 तक पूर्व-निर्धारित कर दी. उन्होंने सभी को इस पर सहमत होने के लिए राजी किया. इस वजह से, विभाजन से पहले पूरी तैयारी नहीं की जा सकी. विभाजन की सीमाओं का सीमांकन भी जल्दबाजी में किया गया. उसके लिए, सर सिरिल रेडक्लिफ को केवल पांच सप्ताह दिए गए थे". इसमें कहा गया है, "पंजाब में, 15 अगस्त 1947 के दो दिन बाद भी, लाखों लोगों को यह नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में. ऐसी जल्दबाजी लापरवाही का एक बड़ा कार्य था". इसमें कहा गया है, "बाद में, जिन्ना ने भी स्वीकार किया कि उन्हें विभाजन होने की उम्मीद नहीं थी. उन्होंने अपने सहयोगी से कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. मैंने अपने जीवनकाल में पाकिस्तान देखने की कभी उम्मीद नहीं की थी'".

मॉड्यूल में सरदार वल्लभभाई पटेल के हवाले से कहा गया है कि भारत में स्थिति विस्फोटक हो गई थी. "भारत एक युद्धक्षेत्र बन गया था, और गृहयुद्ध होने की तुलना में देश का विभाजन करना बेहतर था." यह महात्मा गांधी के रुख का हवाला देता है, यह देखते हुए कि उन्होंने विभाजन का विरोध किया था लेकिन हिंसा के माध्यम से कांग्रेस के फैसले का विरोध नहीं करेंगे. पाठ में कहा गया है: "उन्होंने कहा कि वह विभाजन के पक्षकार नहीं हो सकते, लेकिन वह कांग्रेस को हिंसा के साथ इसे स्वीकार करने से नहीं रोकेंगे."

शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा: “क्या 1938 का उल्लेख [एनसीईआरटी मॉड्यूल में] है या नहीं. विभाजन के इतिहास में, 1938 एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है,” खेड़ा ने कहा. “क्यों? गुजरात में, साबरमती के तट पर, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. वहां यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते. “आइए 1940 की ओर बढ़ते हैं. क्या यह मॉड्यूल में है,” उन्होंने पूछा. फिर से नकारात्मक में उत्तर मिलने पर, उन्होंने कहा: “1940 में, जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिन्ना ने भी यही उल्लेख किया था. इसे 1938 में हिंदू महासभा द्वारा लाया गया था, जिन्ना ने इसे 1940 में दोहराया. अब आइए 1942 पर आते हैं. मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस तारीख का भी उल्लेख नहीं किया जाएगा [मॉड्यूल में]. हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन सत्ता में आया. जब भारत छोड़ो का नारा दिया गया, तो कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए सभी प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया था.

“उस समय,” उन्होंने कहा, “हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने एनडब्ल्यूएफपी, बंगाल, सिंध सहित प्रांतों में गठबंधन शासन बनाया. सिंध विधानसभा में, विभाजन का प्रस्ताव हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग द्वारा पेश किया गया था. क्या यह एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा है? उन्होंने कहा, "अगर यह सब इसमें उल्लेखित नहीं है तो किताब में आग लगा दो". “यह वास्तविकता है. विभाजन हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी के कारण हुआ. अगर इस इतिहास में कोई खलनायक है, तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है. पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी.”

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विभाजन के लिए मुसलमानों को दोष देना गलत था. उन्होंने कहा, "शम्सुल इस्लाम की पुस्तक 'मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन' को एनसीईआरटी में शामिल करें". “विभाजन के बारे में यह झूठ बार-बार बोला जाता है. उस समय, 2-3 प्रतिशत मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, और आज लोग हमें विभाजन के लिए दोषी ठहराते हैं. हम उसके लिए कैसे जिम्मेदार थे? जो यहां से भागे, वे भागे. जो वफादार थे, वे रुके."

लाल किले से भाषण

“थका हुआ प्रधानमंत्री, घिसे‑पिटे जुमलों की पुनरावृत्ति और पुराने वादों की बिक्री”

“द वायर” में संजय कुमार झा ने लिखा है कि असत्य और पाखंड से शुद्ध की गई आकर्षक वाक्पटुता भी खोखली प्रतीत होती है, और इससे वक्ता का उद्देश्य परास्त हो जाता है. दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषण की प्रभावशीलता को कम कर देता है — जबकि वह भाषण संवैधानिक मूल्यों, एकता, निष्पक्षता, आत्मनिर्भरता, तकनीकी नवाचार और समावेशी विकास जैसे ऊँचे आदर्शों से बड़े परिश्रम से अलंकृत किया गया था. सच्चाई की बुरी आदत है कि वह प्रोपेगेंडा और दिखावे की नाज़ुक परतों को चीरकर सामने आ ही जाती है. झा के अनुसार, जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि उनका उद्देश्य उन “क़ानूनों को हटाना है जिनका उपयोग अनावश्यक रूप से नागरिकों को जेल में डालने के लिए किया जाता है”, तो मन में जो विचार कौंधता है वह है “राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति” — जो उनके शासन की आलोचना का केंद्रीय विषय रहा है.

केंद्रीय एजेंसियों और कठोर क़ानूनों का अंधाधुंध और दुस्साहसी दुरुपयोग, जिसके माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों, आलोचकों, स्वतंत्र पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, न केवल राष्ट्रीय विमर्श पर हावी है बल्कि इसे न्यायपालिका द्वारा भी कई स्तरों पर बार‑बार रेखांकित किया गया है.

लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, मामूली ट्वीट के लिए घसीटा जा रहा है, और शांतिपूर्ण संघर्ष में भाग लेने पर सज़ा दी जा रही है. कई मामलों में जमानत की सुनवाई तक वर्षों तक असामान्य रूप से टाल दी गई है या बाधित की गई है.

जब प्रधानमंत्री एकता और सामूहिकता पर उपदेश देते हैं, तो स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि इस महान उद्देश्य को दूषित करने वाले असली कारक कौन हैं? मोदी के अपने तीखे बयान, उनके व्यंग्य जो साम्प्रदायिक विभाजन को उकसाते हैं, बार‑बार याद दिलाते हैं, भले ही कोई उनके अनुचरों की ज़हरीली भाषा को भुला देने की कोशिश क्यों न करे. झा की दृष्टि से प्रधानमंत्री के भाषण के मायने यहां समझे जा सकते हैं.

मोदी के मतलब खोते शब्द और दिक्कतें, विरोधाभास, दुहरे मापदंड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना 12वां और अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया. 103 मिनट की इस तकरीर को अगर एक राष्ट्रीय संबोधन के बजाय एक राजनीतिक दस्तावेज़ के रूप में देखा जाए, तो शायद इसके मायने ज़्यादा स्पष्ट होंगे. हरकारा डीप डाइव में इसी भाषण का विश्लेषण करते हुए, निधीश त्यागी और राजेश चतुर्वेदी ने उन पहलुओं पर प्रकाश डाला जो इस भाषण को यादगार बनाने से ज़्यादा, सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं.

विश्लेषण की सबसे प्रमुख बात यह थी कि यह भाषण एक स्टेट्समैन का राष्ट्र के नाम संदेश कम, और एक चतुर राजनेता का चुनावी भाषण ज़्यादा लगा. प्रधानमंत्री ने दिवाली पर जीएसटी में भारी राहत देने का ऐलान किया, जिसका सीधा संबंध कुछ ही हफ्तों बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है. इसी तरह, बेरोज़गारों के लिए 1 लाख करोड़ के बजट की घोषणा भी उनके 11 साल के कार्यकाल में हर साल दो करोड़ रोज़गार देने के पुराने वादे की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश की तरह देखी गई. विडंबना यह है कि जिन मुद्दों को कांग्रेस अपने घोषणापत्र में उठा रही थी, उन्हीं को प्रधानमंत्री अब अपनी योजनाओं के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ ही यह भी दोहरा रहे हैं कि "पहले कुछ नहीं हुआ".

भाषण का दूसरा सबसे विवादास्पद और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की खुलकर प्रशंसा. प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के 100 साल पूरे होने पर उसके "निष्ठा, समर्पण और अनुशासन" को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सराहा. यह पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से उस संगठन को वैधता प्रदान की, जिस पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया था. यह कदम संघ के लिए एक बड़े "उपहार" के तौर पर देखा जा रहा है, और शायद यह संदेश भी कि 75 साल की उम्र पार करने के बावजूद मोदी राजनीति से संन्यास लेने के मूड में नहीं हैं.

इस भाषण में जो कहा गया, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह है जो नहीं कहा गया. चीन के साथ सीमा विवाद, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावों और भारतीय अर्थव्यवस्था को "डेड इकॉनमी" कहने पर प्रधानमंत्री ने मौन साध लिया. उन्होंने "हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है" जैसी सामान्य बात कहकर इन गंभीर मुद्दों को टाल दिया. घुसपैठियों का ज़िक्र तो हुआ, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अगर यह इतनी बड़ी समस्या है तो 11 साल से उनकी सरकार ने क्या किया और असल में कितने घुसपैठिए देश में हैं. यह मुद्दा भी बिहार और बंगाल चुनाव के मद्देनज़र एक राजनीतिक "डॉग व्हिसल" की तरह इस्तेमाल होता दिखा.

कुल मिलाकर, यह भाषण विरोधाभासों से भरा था. एक तरफ देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन दिया जा रहा है. एक तरफ स्वरोज़गार के लिए पकौड़े तलने की सलाह दी जाती है, तो दूसरी तरफ़ मोटापे से बचने के लिए तेल कम खाने का उपदेश दिया जाता है. इन विरोधाभासों और राजनीतिक पैंतरों के बीच, प्रधानमंत्री का यह भाषण देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने के बजाय, उनसे बचकर निकलने का एक और प्रयास अधिक प्रतीत हुआ.

केंद्र की सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी

“केंद्र सरकार का तर्क है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद केवल संवैधानिक प्रमुख नहीं हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यपाल केवल केंद्र के दूत नहीं होते, बल्कि वे राज्यों में पूरे राष्ट्र के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं.”

केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी है कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय-सीमा तय नहीं कर सकता है. केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर समस्या का जवाब न्यायपालिका के पास नहीं होता. अगर राज्य का कोई एक अंग दूसरे के काम में दखल देता है और उसकी शक्तियां अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो इसका नतीजा संवैधानिक अव्यवस्था होगा.

यह मामला शक्तियों के बंटवारे के उस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत से जुड़ा है, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाता है. केंद्र का तर्क है कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए और कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए.

सॉलिसिटर जनरल ने पांच-जजों की बेंच को लिखित जवाब में कहा है कि संविधान के निर्माताओं ने जानबूझकर कुछ मामलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा है. उनका तर्क है कि जब संविधान को किसी काम के लिए समय-सीमा देनी होती है, तो वह इसका साफ़ तौर पर ज़िक्र करता है, जैसा कि अनुच्छेद 200 या 201 में विधेयकों पर सहमति के लिए नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अदालत अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके 'मानित सहमति' (deemed assent) जैसी कोई नई अवधारणा नहीं बना सकती.

केंद्र सरकार का तर्क है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद केवल संवैधानिक प्रमुख नहीं हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यपाल केवल केंद्र के दूत नहीं होते, बल्कि वे राज्यों में पूरे राष्ट्र के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए, विधेयकों पर सहमति देने की उनकी शक्ति एक विशेष, विवेकाधीन और गैर-न्यायिक शक्ति है, जिसे अदालत द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता.

अब सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगी. अदालत का फैसला राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या करेगा और इसका केंद्र-राज्य संबंधों और संवैधानिक अंगों के बीच शक्ति संतुलन पर दूरगामी असर होगा.

"वोट चोरी" के हल्ले के बीच सुप्रीम कोर्ट में हुई पुनर्गणना, तीन साल बाद लड़ाई जीता मोहित

संसद से लेकर अदालतों तक सरकार और विपक्ष के बीच कथित "वोट चोरी" पर हो रही तीखी लड़ाई के शोर-गुल के बीच, मोहित कुमार की छोटी-सी उपलब्धि शायद ही कोई हलचल पैदा कर सकी. गुरुवार को 27 वर्षीय मोहित ने पानीपत के बुआना लाखू गांव के सरपंच के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ ली. यह मुकाम उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, हासिल किया. सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई ईवीएम की दुर्लभ पुनर्गणना ने अंततः 2022 के उस नतीजे को पलट दिया, जिसमें कुमार अपने प्रतिद्वंद्वी कुलदीप सिंह से हार गए थे.

हरियाणा में 2 नवंबर, 2022 को पंचायत चुनाव हुए थे. बुआना लाखू सरपंच पद के लिए सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और वोटिंग छह बूथों पर हुई थी. सिंह को 313 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया, अधिकारियों ने उनके लिए 1,117 और कुमार के लिए 804 मत दर्ज किए. चुनाव में कुल 3,767 मत डाले गए थे. कुमार ने इस परिणाम को चुनौती दी. इसके बाद उसी दिन ईवीएम और चुनावी रिकार्ड पुनर्गणना के लिए पानीपत भेजे गए. कुछ घंटों के भीतर, कुमार को 51 मतों के अंतर से विजयी घोषित कर दिया गया. हालांकि, सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया. मार्च 2024 में, उच्च न्यायालय ने कुमार के निर्वाचन को निरस्त कर दिया. अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई पुनर्गणना में पाया गया कि कुमार ने 1,051 वोट प्राप्त किए, जबकि सिंह को 1,000 वोट मिले. 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को विजेता घोषित कर दिया. दो दिन बाद, अदालत के आदेश का पालन करते हुए, दहिया ने अधिसूचना जारी की और कुमार को बुआना लाखू का निर्वाचित सरपंच घोषित किया.

मोहित ने “इंडियन एक्सप्रेस” को बताया, “मैंने जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी. गांववालों और दूसरे लोगों ने मुझे समझाया कि छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है.” जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो स्नातक डिग्रीधारी और दो भाइयों में बड़े मोहित, जिनके परिवार के पास मात्र तीन एकड़ ज़मीन है, ने कहा, “मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था, और अंतिम निर्णय के बाद यह भरोसा और मजबूत हुआ है.”

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता रुकी, कृषि उत्पादों पर अटका पेंच

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत फिलहाल रुक गई है. अमेरिकी अधिकारियों का एक दल जो अगस्त के दूसरे हिस्से में भारत आने वाला था, उसका दौरा अमेरिकी पक्ष ने रोक दिया है. बातचीत में सबसे बड़ी बाधा कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार पहुंच को लेकर है. यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ़ लगाने की घोषणा कर चुके हैं. बातचीत रुकने से व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और भारत पर अतिरिक्त टैरिफ़ का ख़तरा मंडरा रहा है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुक़सान हो सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद फरवरी में यह बातचीत शुरू हुई थी. समझौते में मुख्य बाधा अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार में पहुंच को लेकर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में और उससे पहले भी कई बार साफ़ किया है कि वह भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे. अमेरिका 25% टैरिफ़ पहले ही लगा चुका है और 25% अतिरिक्त टैरिफ़ रूस से तेल व्यापार के कारण लगाया जा सकता है.

यह गतिरोध अमेरिका की आक्रामक व्यापार नीति और भारत की अपने विशाल और संवेदनशील कृषि क्षेत्र को बचाने की पारंपरिक नीति के बीच टकराव को दिखाता है. ट्रम्प प्रशासन अपने कृषि उत्पादों के लिए ज़बरदस्ती बाज़ार चाहता है, जबकि भारत सरकार किसी भी व्यापार समझौते में अपने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रख रही है, भले ही इसकी कोई भी क़ीमत चुकानी पड़े.

फिलहाल यह अनिश्चित है कि बातचीत कब दोबारा शुरू होगी. भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ़ लगना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि रूस-यूक्रेन मुद्दे पर ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत कैसे आगे बढ़ती है. जब तक कृषि पर दोनों देशों के बीच गतिरोध दूर नहीं होता, इस व्यापार समझौते पर प्रगति की उम्मीद कम है.

किताब

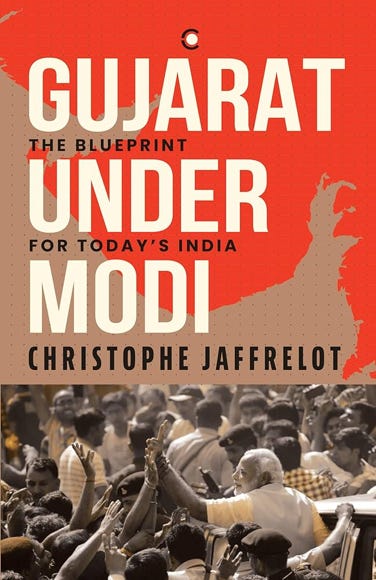

क्रिस्टोफ़ जेफ़रलो: भारत और अमेरिका के रिश्ते और फिर गौतम अडानी का होना!

द वायर में क्रिस्टोफ़ जेफ़रलो का लंबा लेख आया है. जिसमें वे मोदी-ट्रम्प के रिश्तों के बीच अडानी फैक्टर को रेखांकित कर रहे हैं. यह लेख जेफरलो की ताज़ा किताब पुस्तक: 'गुजरात अंडर मोदी: द ब्लूप्रिंट ऑफ टुडेज इंडिया' से लिया गया है. क्रिस्टोफ़ जैफ़रलॉट पेरिस में किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय राजनीति और समाजशास्त्र के प्रोफेसर, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक अनिवासी विद्वान और ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के अध्यक्ष हैं.

नरेंद्र मोदी को अमेरिकी जांचकर्ताओं के सामने अडानी को उस हद तक बचाने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? इस पहेली का आंशिक रूप से जवाब देने के लिए हमें गुजरात में उनके संबंधों की उत्पत्ति पर वापस जाना होगा.

नरेंद्र मोदी के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में उनके विकास में मदद करने से पहले गौतम अडानी बिल्कुल भी एक महत्वपूर्ण व्यवसायी नहीं थे. अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के पुराने शहर रतन पोल में हुआ था, उनके माता-पिता उत्तरी गुजरात से चले आए थे. 18 साल की उम्र में, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय छोड़ दिया और बॉम्बे चले गए, महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड सॉर्टर के रूप में काम किया और फिर एक हीरा व्यापारी बन गए. वह 1981 में अपने भाई महासुख की मदद करने के लिए अहमदाबाद चले गए, जो एक प्लास्टिक-फिल्म निर्माण व्यवसाय शुरू कर रहे थे. यह कंपनी पीवीसी की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर थी. उस समय भारत में पीवीसी का एकमात्र उत्पादक आईपीसीएल था, जो अडानी भाइयों को प्रति माह दो टन की आपूर्ति करता था. लेकिन उनके तेजी से बढ़ते कारोबार को प्रति माह 20 टन से अधिक की आवश्यकता थी. इसलिए, अडानी ने कांडला बंदरगाह के माध्यम से प्लास्टिक के दानों का आयात शुरू किया. अडानी समूह ने तब विविधीकरण किया. 1988 में, गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स नामक एक कमोडिटी ट्रेडिंग उद्यम स्थापित किया. अगले चार वर्षों में, उनके आयात ऑर्डर 100 मीट्रिक टन (एमटी) ऑर्डर से बढ़कर 40,000 एमटी हो गए.

1991-92 में, अडानी और कृषि व्यवसाय समूह कारगिल को चिमनभाई पटेल सरकार द्वारा कच्छ में नमक उत्पादन के लिए 3,000 एकड़ तटीय भूमि दी गई थी. जॉर्ज फर्नांडीस और अन्य के विरोध के बाद यह परियोजना विफल हो गई, और कारगिल पीछे हट गया. अडानी अपनी जमीन पर अड़े रहे और मुंद्रा को एक बड़े बंदरगाह में बदलने के बारे में सोचने लगे. नवजात उदारीकरण के ढांचे में, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने राज्य के साथ एक संयुक्त उद्यम में निजी कंपनियों को बंदरगाह आवंटित करने का फैसला किया - 10 बंदरगाहों की एक प्रारंभिक सूची बनाई गई, जिसमें मुंद्रा शामिल था, जो 14 मीटर गहरा (कांडला से 12 मीटर गहरा) था और इसने 200,000 मीट्रिक टन और उससे अधिक के बड़े जहाजों को बर्थ करने की अनुमति दी. 1993 में, कंपनी को दो समर्थकों, खुद अडानी और उनके छोटे भाई राजेश एस. अडानी के साथ एक लिमिटेड कंपनी में शामिल किया गया था. 1997 में, अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने मुंद्रा में एक मेगा पोर्ट बनाने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया. उस समय के आसपास अडानी समूह ने दुबई में एक आधार स्थापित किया, जहां पांच अडानी भाइयों में से दो मुख्य रूप से अडानी एक्सपोर्ट्स की आपूर्ति श्रृंखला के प्रभारी थे. 1999 में, अडानी ने पहली बार कोयला व्यापार में कदम रखा, एक शिपमेंट मुंद्रा में उतरा. 2000 में, अडानी ने दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह ऑपरेटरों में से एक पी एंड ओ ऑस्ट्रेलिया को मुंद्रा में एक कंटेनर टर्मिनल स्थापित करने दिया.

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी एक-दूसरे को बाद के मुख्यमंत्री बनने से पहले जानते थे, लेकिन वे 2002 के नरसंहार के बाद जल्द ही बहुत करीब आ गए. चूंकि सांप्रदायिक हिंसा के इस दुखद प्रकरण ने हफ्तों तक राज्य की अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया था, इसलिए भारतीय उद्योग परिसंघ के वरिष्ठ सदस्यों सहित व्यापारियों ने मोदी की आलोचना की. सीआईआई के एक वरिष्ठ सदस्य राहुल बजाज ने 2002 को "गुजरात के लिए एक खोया हुआ वर्ष" बताया और फरवरी 2003 में दिल्ली में सीआईआई की एक बैठक के दौरान मोदी को कई "कठिन सवालों" के साथ चुनौती दी, जहाँ जमशेद गोदरेज ने भी इस मुद्दे को उठाया. नवंबर में अजीम प्रेमजी ने आईआईएम अहमदाबाद के एक सेमिनार में इसी तरह घोषणा की: "पाकिस्तान से इसकी निकटता के अलावा राज्य में सांप्रदायिक तनाव के कारण निवेशक गुजरात आने से सावधान हैं." सीआईआई के तत्कालीन महानिदेशक तरुण दास उस संगठन की बैठक के एक महीने बाद गांधीनगर गए, जिसके दौरान दिल्ली में नरेंद्र मोदी की आलोचना की गई थी और उनसे कहा था कि सीआईआई के नेता "जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत दुखी थे."

लेकिन गौतम अडानी और गुजरात के अन्य सीआईआई सदस्यों ने पहले ही गुजरात के बड़े व्यापारियों के रवैये का एक बड़े अवसर के रूप में विश्लेषण कर लिया था. उन्होंने "गुजरात के पुनरुत्थान समूह" का गठन किया ताकि वे जिसे "गुजरात को बदनाम करने के लिए एक वर्ग द्वारा एक ठोस प्रयास" मानते थे, उसका मुकाबला कर सकें. उनमें डॉ. करसन पटेल और अंबुभाई पटेल (निरमा समूह), इंद्रवदन मोदी (कैडिला फार्मास्यूटिकल्स), पंकज पटेल (कैडिला हेल्थकेयर्स), चिंतन पारिख (अशिमा), अनिल बकेरी (बकेरी समूह) और, अंतिम लेकिन कम से कम, गौतम अडानी शामिल थे, जिन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई. मोदी की तरह, वह 2002-03 में अपेक्षाकृत अलग-थलग थे. वह व्यापार प्रतिष्ठान का भी हिस्सा नहीं थे, जैसा कि इंटरलॉकिंग निदेशालयों के संदर्भ में उनकी सीमांत स्थिति से स्पष्ट है. दोनों एक तरफ राष्ट्रीय राजनीति और दूसरी तरफ बड़े व्यापार की उच्च तालिका में नए थे.

जब सितंबर-अक्टूबर 2003 में पहली वाइब्रेंट गुजरात बैठक हुई, तो अडानी अपने सहयोगियों से आगे निकल गए और 150 अरब रुपये के निवेश का वादा किया. यह अडानी-मोदी संबंधों का एक बड़ा मोड़ था: मोदी अडानी के समर्थन के लिए भुगतान करना शुरू कर सकते थे, न केवल सीआईआई के भीतर बल्कि "हिंदू हृदय सम्राट" की भूमिका से "विकास पुरुष" की भूमिका में उनके संक्रमण के संदर्भ में. मुंद्रा (कच्छ जिला) में अडानी पोर्ट एंड एसईजेड (APSEZ) की स्थापना उसी वर्ष कार्गो हैंडलिंग और अन्य बंदरगाह सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी. यह जल्द ही भारत का पहला बहु-उत्पाद बंदरगाह-आधारित एसईजेड बन गया, जब अडानी को 3,585 हेक्टेयर (हेक्टेयर) भूमि दी गई, जिसमें 2,008 हेक्टेयर जंगल और 990 हेक्टेयर गौचर या गाँव की चराई भूमि शामिल थी. दो अभिसारी जांचों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह ने यह भूमि, एक क्षेत्र में, 1 रुपये से 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी, जब बाजार दर 1,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से अधिक थी और, दूसरे क्षेत्र में, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से, जब वहां बाजार मूल्य 700 रुपये से 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच था.

मुंद्रा में, अडानी ने 7,350 हेक्टेयर तक का अधिग्रहण किया. फोर्ब्स का तर्क है, हस्ताक्षरित समझौतों के आधार पर, कि इस क्षेत्र के अधिकांश के लिए 'उन्हें 30-वर्षीय, नवीकरणीय पट्टे एक अमेरिकी सेंट प्रति वर्ग मीटर (45 सेंट प्रति वर्ग मीटर की दर से) के रूप में कम में मिले. उन्होंने बदले में इस भूमि को अन्य कंपनियों को उप-पट्टे पर दिया है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कंपनी भी शामिल है, जो 11 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर तक है. 2005 और 2007 के बीच कम से कम 1,200 हेक्टेयर चराई भूमि ग्रामीणों से छीन ली गई.'

2009 के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान, मोदी सरकार ने "अडानी समूह को अगले 15 वर्षों में अपने एसईजेड के 150 अरब रुपये के विस्तार की अनुमति देने वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. सरकार ने अडानी समूह को भूमि की अपनी उदारता को 32 अरब रुपये से अधिक के पांच साल के कर विराम के साथ पूरा किया, जो कि 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्विकास के लिए निर्धारित राशि का लगभग चार गुना था. सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी एसईजेड, बंदरगाह और बिजली संयंत्र में 1.32 ट्रिलियन रुपये का निवेश हुआ, लेकिन केवल 38,875 नौकरियां पैदा हुईं. यह एक नौकरी पैदा करने के लिए 33.8 मिलियन रुपये का एक आश्चर्यजनक आंकड़ा है...". यह पूंजी गहनता का एक स्पष्ट संकेत है - एक प्रश्न जिस पर हम नीचे लौटेंगे.

2013 में, एक सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि मुंद्रा में अडानी समूह के एसईजेड में "दिसंबर 2008 से नवंबर 2011 की अवधि के दौरान एमपीएसईजेड में 4,84,326 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए 14 पट्टे के विलेख पंजीकृत किए गए थे. हालांकि, कलेक्टर ने केवल एक इकाई को अनुमति दी थी [...] तदनुसार, शेष 13 मामलों में पट्टे के माध्यम से 4,65,728 वर्ग मीटर भूमि का हस्तांतरण अनियमित था". सीएजी ने गुजरात सरकार पर अडानी समूह से असामान्य रूप से उच्च मूल्य पर बिजली खरीदने का भी आरोप लगाया. इसने बताया कि इस "विद्युत खरीद समझौते की शर्तों का पालन न करने से 1.60 अरब रुपये के दंड की कम वसूली हुई और एक निजी फर्म को अनुचित लाभ मिला".

2012 में, मोदी-अडानी कनेक्शन को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने निशाना बनाया, जिन्होंने एक साल पहले अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में भाग लिया था. उन्होंने गुजरात सरकार पर अडानी समूह से 5.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का आरोप लगाया, जबकि गुजरात खनिज विकास निगम ने बेहतर पेशकश की थी. गैस अडानी समूह के लिए आय का एक और स्रोत था, क्योंकि इसने अहमदाबाद में सीएनजी की आपूर्ति में भी एकाधिकार की स्थिति हासिल कर ली थी.

गुजरात में मोदी सरकार से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट में, सीएजी ने 2012 में अडानी समूह के खिलाफ की गई आलोचना को दोहराया और एस्सार समूह पर भी आरोप लगाया: "...निजी क्षेत्र से बिजली की खरीद 37.22% (2012-13) तक बढ़ गई, जो 15.22% (2008-09) थी. इस वृद्धि में से, निजी क्षेत्र से खरीदी गई बिजली में निजी आईपीपी का हिस्सा [अडानी और एस्सार समूह], 2012-13 में 82.75% (यानी 22,562.17 मिलियन यूनिट) तक बढ़ गया, जो 66.59% (यानी 5,653.24 मिलियन यूनिट) था, जो 2008-09 से 2012-13 के दौरान उनसे बिजली की खरीद में 300% की वृद्धि का संकेत देता है."

अडानी समूह को पर्यावरणविदों ने भी निशाना बनाया. गुजरात तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (GCZMA) ने मई 2006 में एक उपसमिति का गठन किया, जिसने रिपोर्ट दी कि अडानी समूह ने अंतर-ज्वारीय क्षेत्र में कई बांध बनाए थे और मैंग्रोव पैच को पानी खिलाने वाली कई खाड़ियों को अवरुद्ध कर दिया था. कोई फायदा नहीं हुआ. चार साल बाद, दिसंबर 2010 में पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों का पालन करने के लिए एक निरीक्षण दल भेजा. यात्रा के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट में गैर-अनुपालन के कई उदाहरण पाए गए. इसने मैंग्रोव के बड़े पैमाने पर विनाश और पुनर्ग्रहण के कारण खाड़ी प्रणालियों और समुद्री जल के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा के बारे में समान अवलोकन किए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ा.

14 सितंबर, 2012 को, पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (MoEF), जयंती नटराजन ने मुंद्रा बंदरगाह के निरीक्षण के लिए थिंक-टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. यह अपने पूर्ववर्तियों के समान निष्कर्षों पर पहुंची.

सभी निरीक्षकों और विशेषज्ञों ने यह भी देखा है कि अडानी और टाटा के मुंद्रा थर्मल प्लांट ने 2007 की मंजूरी की शर्तों के बावजूद फ्लाई ऐश जारी किया. 2011 में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निरीक्षण से पता चला कि एमपीएसईजेड के निचले इलाकों में लगभग 27,127 मीट्रिक टन फ्लाई ऐश बिखरी हुई पाई गई. सुनीता नायर समिति ने भी ऐसा ही अवलोकन किया. जब मेघा बहरी ने उस जगह का दौरा किया, तो उन्होंने देखा कि 'अडानी पावर और पास के टाटा पावर कंपनी लिमिटेड संयंत्र से फ्लाई ऐश और खारा पानी फसलों को खराब कर रहा है और मिट्टी को कम उपजाऊ बना रहा है...'. सुनीता नायर समिति ने 2 अरब रुपये के पर्यावरण बहाली कोष (ERF) की सिफारिश की, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया. 2016 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंद्रा बंदरगाह के कारण हुए क्षरण के बारे में पूछताछ करने के लिए एक और समिति नियुक्त की. यह अपने पूर्ववर्ती के समान निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन, पर्यावरणविद् महेश पंड्या कहते हैं, 'यदि आप गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य के पर्यावरण और वन विभाग से पूछें कि उन्होंने कंपनी को कितने नोटिस दिए हैं, तो आपको कोई नहीं मिलेगा.'

मोदी के मुख्यमंत्री पद के अंत तक, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) का संयुक्त बाजार मूल्य रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्य के करीब था - जबकि अडानी समूह केवल 13 साल पहले, 2001 में पांच सौ गुना छोटा था. वास्तव में, समूह का कारोबार 20 गुना से अधिक बढ़ गया, जो 2001-02 में 37.41 अरब रुपये से बढ़कर 2013-14 में 756.59 अरब रुपये हो गया. वास्तव में, अडानी समूह का उदय 2013 और 2014 में तेज हो गया जब मोदी प्रधानमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार बन गए: सितंबर 2013 - जब नरेंद्र मोदी को भाजपा का आधिकारिक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया - और सितंबर 2014 के बीच उनकी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 250% बढ़ गया. सितंबर 2013 और मई 2014 के बीच, गौतम अडानी की संपत्ति पहले ही उनकी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के कारण 501.31 अरब रुपये बढ़ गई थी (मोदी की चुनावी सफलता के बाद के सप्ताह के दौरान यह हर दिन 18 अरब रुपये बढ़ी). इसी अवधि के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति "केवल" 305.03 अरब रुपये (3.81 अरब अमेरिकी डॉलर) बढ़ी.

इस अचानक समृद्धि को केवल नरेंद्र मोदी के साथ अडानी के घनिष्ठ संबंध द्वारा समझाया जा सकता है - जो तब स्पष्ट हो गया जब मोदी ने 2014 के चुनावों से पहले पूरे भारत में अपने अभियान के दौरान अडानी के चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल किया. 22 मई, 2014 को, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वह अडानी के निजी विमान से अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, विमान पर उनके दाईं ओर भारतीय ध्वज उभरा हुआ था, और उनके बाईं ओर, अडानी समूह का एक उभरा हुआ लोगो - दोनों राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण कर रहे थे. आज की स्थिति इन गुजरात वर्षों की विरासत है जिसमें एक नए कुलीन वर्ग का निर्माण देखा गया. तब से, आपसी निर्भरता और गहरी हो गई है. दोनों पुरुषों को एक-दूसरे की बहुत ही क्लासिक तरीके से जरूरत है: राजनेता करोड़पति को सुरक्षा प्रदान करता है जो उसके खर्चों का भुगतान करता है - जिसमें चुनाव अभियान भी शामिल हैं जिनकी लागत 2014, 2019 और 2024 में अरबों डॉलर थी. क्या नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को अमेरिकी जांच से बचने में उतनी ही आसानी से मदद कर सकते हैं जितनी भारतीय जांच से, यह देखा जाना बाकी है. राजनयिक संबंधों में, पहियों के भीतर पहिए होते हैं.

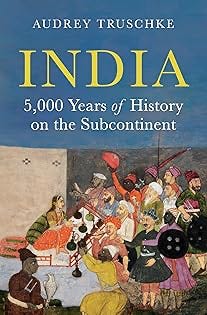

हिंदुत्व की विचारधारा अपनी शर्मिंदगी के कारण अतीत से नफरत करती है : इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के

रटगर्स विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई इतिहास की प्रोफेसर ऑड्रे ट्रश्के ने हाल ही में स्क्रोल के शोयेब दानियाल को दिये साक्षात्कार में भारतीय इतिहास की जटिलताओं, मुगल काल की गलतफहमियों और समकालीन भारत में इतिहास के राजनीतिकरण पर अपने विचार साझा किए. ट्रश्के चार पुस्तकों की लेखिका हैं, जिनमें औरंगजेब पर लिखी गई एक विवादास्पद किताब भी शामिल है. अपने अकादमिक काम के कारण उन्हें हिंदुत्व समर्थकों से लगातार घृणा और धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं और भारत की यात्रा करने में असहज महसूस करती हैं.

अपने साक्षात्कार में, ट्रश्के ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया जो भारतीय इतिहास की प्रचलित धारणाओं को चुनौती देते हैं.

हिंदुत्व और इतिहास: ट्रश्के का तर्क है कि हिंदुत्व की विचारधारा अपनी शर्मिंदगी के कारण अतीत से नफरत करती है. वे इतिहास का उपयोग वर्तमान के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं, जो इतिहास का दुरुपयोग है. उनका मानना है कि हिंदुत्व राष्ट्रवादी, ब्रिटिश काल की विचारधारा के प्रमुख बौद्धिक उत्तराधिकारी हैं, जिसमें मुगलों के प्रति उनकी नफरत भी शामिल है.

मुगल शासकों का गलत चित्रण: ट्रश्के इस विचार को खारिज करती हैं कि मुगल शासक, विशेष रूप से औरंगजेब, क्रूर और हिंदू विरोधी थे. उनका कहना है कि पूर्व-आधुनिक काल में सभी राजा, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम, अपने समय के मानकों के अनुसार क्रूर थे. औरंगजेब के बारे में उनका कहना है कि उस समय के लिखित स्रोत, जिनमें हिंदी और संस्कृत के ग्रंथ भी शामिल हैं, उन्हें एक सामान्य और सकारात्मक मुगल राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं. अकबर और औरंगजेब के बीच "अच्छा मुस्लिम, बुरा मुस्लिम" का जो विभाजन आज किया जाता है, वह ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन है.

मंदिरों का विध्वंस: ट्रश्के एक महत्वपूर्ण तर्क देती हैं कि मंदिरों को निशाना बनाने की राजनीतिक प्रथा भारत-मुस्लिम शासन से बहुत पहले हिंदू राजाओं द्वारा विकसित की गई थी. चोल और प्रतिहार जैसे राजवंश एक-दूसरे के मंदिरों को अपवित्र करते थे क्योंकि मंदिर राजनीतिक अधिकार का प्रतीक थे. उनके अनुसार, जब भारत-मुस्लिम शासक आए, तो उन्होंने इस पहले से स्थापित भारतीय प्रथा को ही जारी रखा.

संस्कृत का संरक्षण: वह इस धारणा का खंडन करती हैं कि मुस्लिम शासन के आने के बाद संस्कृत एक बौद्धिक भाषा के रूप में समाप्त हो गई. इसके विपरीत, उनका कहना है कि दूसरी सहस्राब्दी में संस्कृत का उत्पादन बढ़ा, और इसमें भारत-मुस्लिम शासकों के संरक्षण का भी योगदान था. कई मुस्लिम शासकों के दरबार में संस्कृत के विद्वान थे और वे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाते थे.

प्राचीन भारत में हिंसा: ट्रश्के इस विचार को भी चुनौती देती हैं कि प्राचीन भारत शांतिपूर्ण था जबकि मध्यकाल हिंसा से भरा था. वह चोलों का उदाहरण देती हैं, जो बड़े पैमाने पर छापे मारते थे और जिन्हें उनके दुश्मन "खून चूसने वाले राक्षस" कहते थे. उनका कहना है कि पूर्व-आधुनिक भारत में साम्राज्य बातचीत से नहीं, बल्कि खून-पसीने से बनाए गए थे.

इतिहास और पहचान: ट्रश्के इस विचार का पुरजोर विरोध करती हैं कि इतिहास किसी की रक्तरेखा या जातीयता में होता है. उनका मानना है कि इतिहास का ज्ञान प्रशिक्षण, भाषा सीखने और ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से आता है. किसी का जन्म स्थान उन्हें अतीत की स्वचालित अंतर्दृष्टि नहीं देता है.

अकादमिक स्वतंत्रता: भारत में अकादमिक स्वतंत्रता की गिरती स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, वह कहती हैं कि दक्षिण एशियाई इतिहास का अध्ययन करने के इच्छुक युवाओं के लिए सबसे अच्छी सलाह भारत छोड़ना है. उनका मानना है कि हिंदुत्व का उदय भारत में भारतीय इतिहास के अध्ययन और शोध को कमजोर कर रहा है.

अपने काम के लिए नफरत और धमकियों का सामना करने के बावजूद, ट्रश्के अपने सार्वजनिक मंच से पीछे हटने से इनकार करती हैं. उनका मानना है कि एक इतिहासकार के रूप में, मानवाधिकारों और विद्वतापूर्ण नैतिकता के लिए खड़ा होना उनका कर्तव्य है.

चलते चलते

पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हफीज़ जालंधरी की कृ्ष्ण पर नज़्म, कर्नाटिक गायक टीएम कृष्णा की आवाज़ में

‘कृष्ण कन्हैया’ जो विभाजन-पूर्व भारत में हफीज़ जालंधरी द्वारा लिखा गया था, उस समन्वयवाद और साझा संस्कृति का प्रमाण है जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को विरासत में मिली है. जैसे ही हम दिवाली मनाते हैं, टीएम कृष्णा द्वारा प्रस्तुत और शुभा मुद्गल द्वारा रचित यह गायन हमें याद दिलाता है कि प्रेम की भाषा - चाहे वह उर्दू हो, हिंदी हो या कोई और - बांटने वालों की सोच से कहीं ज़्यादा मार्मिक और शक्तिशाली है. पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हफीज़ जालंधरी का जन्म 14 जनवरी 1900 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के जालंधर में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था. उनके पिता, शम्स-उद-दीन, एक हाफिज-ए-कुरान थे. जालंधरी ने शुरू में एक मस्जिद के स्कूल में पढ़ाई की और बाद में एक पारंपरिक स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया. उन्होंने केवल सातवीं कक्षा तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की. इसका कारण यह था कि उन्हें गणित से नफरत थी और केवल उर्दू भाषा सीखना पसंद था. वह एक उत्सुक पाठक थे और उन्होंने खुद को शिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की. उन्हें कविता के प्रति स्वाभाविक लगाव था और वे फारसी भाषा के कवि मौलाना गुलाम कादिर बिलग्रामी के शिष्य बन गए. हफीज ने पाकिस्तान के निर्माण के उद्देश्य को बढ़ावा दिया और पाकिस्तान आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य बन गए. 1947 में पाकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद, जालंधरी पाकिस्तान के नए राज्य में लाहौर चले गए.

पाठकों से अपील :

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.