19/07/2025 : तबलीग़ पर आरोप झूठे साबित | बिहार में कत्लोगारत | भारतीय रिफाइनरी घेरे में | चीन के लिए झूला फिर | हिंदी एमबीबीएस फ्लॉप शो | एपस्टीन का सेक्स स्कैंडल में ट्रम्प का नाम | हिंदी की कीमत

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल

आज की सुर्खियां :

तबलीगी जमात : हाईकोर्ट ने कोरोना फैलाने के सारे आरोप पत्र रद्द कर दिए

चीन के लिए फिर झूला सजाने लगा भारत?

बिहार में हत्याओं की लहर

‘मोदी के बग़ैर 150 सीटें भी न जीत पाएगी पार्टी!’

'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले में 9 दोषियों को उम्रकैद, 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश

मानसून सत्र के पहले हफ्ते में ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग, वर्मा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

रूस से संबंधों के कारण भारतीय रिफाइनरी प्रतिबंधों के घेरे में

हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा

मुनीर का व्हाइट हाउस लंच, भारत के लिए मतलब

आधार कार्ड सिर्फ भारतीयों के लिए होना चाहिए?

किताबों से गायब होती महिला शासकें और इतिहास पर नया विवाद

रेवेनशॉ विवि ने छात्राओं, महिला फैकल्टी के परिसर में रुकने के बारे में आदेश वापस लिया

ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया

सरकारी योजनाओं की समीक्षा से बचती सरकार?

बिहार में मुट्ठीभर लोगों की पहचान के लिए करोड़ों के साथ यह प्रक्रिया ठीक नहीं : पूर्व सीईसी रावत

हिंदी में एमबीबीएस कोर्स का फ्लाप शो!

'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकी संगठन घोषित

द हिंदी हार्टलैंड : हिंदी की क़ीमत किसने चुकाई

मेटा ने मांगी माफी: कन्नड़ पोस्ट के ग़लत अनुवाद से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की 'मृत्यु' की अफवाह

नया कानून: शांतिपूर्ण विरोध पर भी जेल, आपातकाल के बाद अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी चोट!

कराची में ‘रामायण’ का नाटक: सहिष्णुता और कला का संगम

जर्मनी ने स्वीकारा, रक्षा पर अब और खर्च करेंगे

अफगान डेटा लीक: ब्रिटिश सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक?

सत्ता, सेक्स और साजिश: ट्रम्प की यौन अपराधी एपस्टीन से दोस्ती और बाकी कुछ…

राष्ट्रपति ट्रम्प को हुई क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी की बीमारी

पहाड़ी पर रहस्यमयी बौनों के घर

'भारतीय भोजन' जैसी कोई एक चीज़ मौजूद नहीं’

तबलीगी जमात : हाईकोर्ट ने कोरोना फैलाने के सारे आरोप पत्र रद्द कर दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरूवार को निजामुद्दीन में मार्च 2020 में आयोजित तबलीगी जमात के आयोजन में विदेशी प्रतिभागियों को पनाह देने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज किए गए 16 मामलों को रद्द कर दिया. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा, “चार्जशीट्स रद्द की जाती हैं.”

यह फैसला उन 16 याचिकाओं के जवाब में आया, जिनमें उन भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी, जिन्होंने कथित रूप से विदेशियों को अपने यहां ठहराया था. मार्च 2020 में कोरोना के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के समय, इस धार्मिक आयोजन में शामिल कई लोग, जिनमें विदेशी नागरिक भी थे, देश के विभिन्न हिस्सों में फैल चुके थे, जबकि कुछ लोग निजामुद्दीन मरकज में ही रुके हुए थे. उन सभी को देशभर में ढूंढने के लिए व्यापक खोज अभियान भी चलाया गया था.

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले इन याचिकाओं का विरोध किया था और तर्क दिया था कि आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को मस्जिदों और निजी घरों में ठहराया, जबकि उस समय आवाजाही और सार्वजनिक सभाओं पर रोक थी. पुलिस का दावा था कि मार्च 2020 के आखिर में की गई जांच में सामने आया कि विदेशी प्रतिभागी निजामुद्दीन मरकज से निकलकर अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, जो लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन था.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है, जो यह दिखाए कि ये सभी लोग कोविड-19 पॉजिटिव थे या उन्होंने कोरोना वायरस को फैलाने में किसी तरह की मदद की. उनका तर्क था कि आरोप निराधार और बढ़ा-चढ़ाकर लगाए गए हैं तथा केवल शरण देना कोई आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता.

याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी आदेश की अवज्ञा), धारा 269 (संक्रमण फैलाने की संभावना वाला लापरवाह कार्य) और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

गौरतलब है कि कई विदेशी नागरिकों ने दोष स्वीकार कर जहां स्वदेश वापसी कर ली थी, वहीं कुछ ने आरोपों का विरोध करने का विकल्प चुना था. सभी जिनके खिलाफ मुकदमा चला, वे अंततः या तो बरी कर दिए गए या आरोपमुक्त कर दिए गए.

सवाल उठता है कि जब कोर्ट ने इस मामले में कोई अपराध नहीं पाया, तो क्या मुख्यधारा का मीडिया, जिसमें इंडिया टुडे, ज़ी टीवी जैसे चैनल और अर्नब गोस्वामी, दीपक चौरसिया जैसे एंकर्स अपनी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग के लिए माफ़ी मांगेंगे और अपनी रिपोर्टें वापस लेंगे? क्या वह पत्रकारिता थी?

“न्यूज़लॉन्ड्री” की इस प्रस्तुति में कोरोनाकाल में मुख्यधारा के मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका को कटघरे में खड़ा किया गया है. पांच वर्ष पूर्व ये मीडिया क्या कर रहा था, याद दिलाया है. खासकर, कुछ टीवी न्यूज़ एंकर्स ने कैसे एक स्वास्थ्य संकट को सांप्रदायिक साजिश में बदल दिया था और मीडिया संस्थानों ने कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात को लेकर सांप्रदायिक रिपोर्टिंग की थी.न्यूज लॉंड्री के इस पुराने वीडियो से आप देख सकते हैं मुख्यधारा के मीडिया ने पांच साल पहले कोविड के समय इस घटना को कितना गैरजिम्मेदार, आपराधिक, सांप्रदायिक मोड़ दिया था. हाईकोर्ट के फैसले से अब इसकी बात भी होनी चाहिए.

चीन के लिए फिर झूला सजाने लगा भारत?

सरकार के मुख्य थिंक-टैंक, नीति आयोग ने कथित तौर पर चीनी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश के लिए बनाए गए कड़े नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है. वर्तमान में, किसी भी चीनी कंपनी द्वारा भारतीय फर्मों में किसी भी तरह के निवेश के लिए भारत के गृह और विदेश मंत्रालयों से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य है. ‘रॉयटर्स’ की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इन नियमों के कारण कई बड़े सौदों में देरी हुई है. सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग ने कथित तौर पर सुझाव दिया है कि चीनी कंपनियों को बिना किसी मंजूरी के भारतीय फर्मों में 24% तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए. यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की रफ्तार धीमी पड़ गई है.

मौजूदा कड़े नियम अप्रैल 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद लागू किए गए थे. इन नियमों का उद्देश्य भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश की गहन जांच करना था, जिसका सबसे ज्यादा असर चीनी कंपनियों पर पड़ा. इसके चलते कई बड़े निवेश प्रस्ताव या तो अटक गए या रद्द हो गए. इसका एक बड़ा उदाहरण चीन की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बनाने वाली कंपनी बीवाईडी की भारत में एक अरब डॉलर के निवेश की योजना थी, जिसे 2023 में नियामक प्रतिबंधों के कारण ठंडे बस्ते में डालना पड़ा. इन नियमों को भारत में एफडीआई में आई भारी गिरावट का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है. पिछले वित्त वर्ष में शुद्ध एफडीआई प्रवाह गिरकर मात्र 353 मिलियन डॉलर रह गया, जो कुछ साल पहले 2021 में 43.9 बिलियन डॉलर था.

नीति आयोग का यह प्रस्ताव भारत में विदेशी निवेश को फिर से गति देने की एक कोशिश है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. इसकी समीक्षा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा की जा रही है. नीति आयोग की सिफारिशें हमेशा सरकार द्वारा मानी नहीं जाती हैं, लेकिन यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने और धीरे-धीरे अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. इस प्रस्ताव पर कोई भी अंतिम निर्णय राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा और इसमें कई महीने लग सकते हैं.यह प्रस्ताव सरकार के सामने एक दुविधा जैसी स्थिति पैदा करता है, जहां उसे एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता और दूसरी तरफ देश की आर्थिक प्रगति के लिए विदेशी निवेश की जरूरत के बीच संतुलन साधना है.

बिहार में हत्याओं की लहर

बिहार में हत्याओं की एक लहर सी आ गई है, जिसने न सिर्फ़ राज्य को झकझोर दिया है, बल्कि एनडीए के सहयोगियों जैसे- चिराग पासवान को भी कानून व्यवस्था की गिरावट पर सार्वजनिक टिप्पणी करने को मजबूर कर दिया है. खासकर पटना में, जहां कल एक अस्पताल के अंदर सशस्त्र बदमाशों के गिरोह ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और बिना किसी चुनौती के वहां से निकल गए. जेपी यादव के मुताबिक विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, इन घटनाओं ने “जंगल राज” के उस टैग को वापस ला दिया है, जिसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं. लेकिन अब यही टैग उनकी खुद की सरकार पर सवालिया निशान लगा रहा है. इस बीच, बिहार के एडीजीपी कुंदन कृष्णन ने हिंसक अपराधों में वृद्धि के बारे में जो सफाई दी, वो भी नीतीश सरकार का काम बिगाड़ रही है. उन्होंने कहा, “हाल ही में पूरे बिहार में कई सारी हत्याएं हुई हैं. अप्रैल, मई और जून महीनों में सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं. ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बारिश नहीं आ जाती, क्योंकि तब तक अधिकांश किसानों के पास काम नहीं होता.”

‘मोदी के बग़ैर 150 सीटें भी न जीत पाएगी पार्टी!’

पिछले एक साल में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच शक्ति संतुलन में पूरी तरह बदलाव आ गया है. भाजपा के मौजूदा नेतृत्व और आरएसएस के बीच चल रही खींचतान का सबसे अच्छा उदाहरण है कि अब तक पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है. दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होते हुए भी, मोदी और शाह के करीबी नेताओं जैसे धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर के नाम लंबे समय से सामने आने के बावजूद, एक उपयुक्त उम्मीदवार का न मिलना यह दर्शाता है कि 11 साल बाद संघ अपनी आवाज फिर से पा रहा है.

पार्टी अध्यक्ष के पद पर गतिरोध खत्म न होने के बावजूद, आरएसएस ने बीजेपी पर दबाव बढ़ाना जारी रखा है. हाल ही में आरएसएस प्रमुख की 75 वर्ष की उम्र के बाद मार्गदर्शन से हटने की टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं में हलचल तेज हो गई है. सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेता ने हाल ही में एक समाचार एजेंसी से कहा कि वह मोदी को 15–20 साल तक नेतृत्व करते हुए देख सकते हैं, और अगर मोदी नेता नहीं रहे, तो भाजपा 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी; मोदी को भाजपा की जरूरत नहीं, बल्कि भाजपा को मोदी की जरूरत है. दुबे जैसे बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि भागवत के बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है. बीजेपी में बाद के संगठनात्मक बदलाव भी पार्टी मामलों में आरएसएस की बढ़ती भूमिका की ओर इशारा करते हैं.

'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले में 9 दोषियों को उम्रकैद, 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी का पर्दाफाश

क्या था मामला: 70 वर्षीय पीड़ित ने 1 करोड़ रुपये गंवा दिए और करीब सात दिनों तक डिजिटल तरीके से "कैद" रखा गया. यह घटना 6 नवंबर 2024 को सामने आई जब पीड़ित ने रानाघाट के कल्याणी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पीड़ित को व्हाट्सएप कॉल पर खुद को मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन का एसआई हेमराज कोली बताने वाले व्यक्ति ने डराकर कई खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.

गैंग की पहुंच और ठगी का पैमाना: बंगाल पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के खिलाफ पूरे भारत से कुल 108 शिकायतें दर्ज थीं. 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की जा चुकी है. इसी मामले में कुल 13 गिरफ्तारियां हुईं जिनमें से 3 आरोपी गुजरात, 7 महाराष्ट्र और 3 हरियाणा से हैं. अदालत ने 9 को दोषी ठहराया और उम्रकैद दी.

कैसे काम करता था गिरोह: जांच में पता चला कि कॉल्स कम्बोडिया से रीरूट किए जा रहे थे, जबकि ऑपरेशन का असली स्रोत भारत में ही था. कॉल करने वाले खुद को पुलिस अधिकारी बताकर डराते और पीड़ितों को पैसों की ट्रांजैक्शन के लिए मजबूर करते. पुलिस ने आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए. रानाघाट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा 2,600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई. केवल 5 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सजा सुना दी.

मानसून सत्र के पहले हफ्ते में ही जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग, वर्मा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

“द इंडियन एक्सप्रेस” में लिज़ मैथ्यू की रिपोर्ट है कि लोकसभा के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में ही जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है. जस्टिस वर्मा, जो वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने उन्हें दोषी ठहराया था. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि प्रस्ताव लाने से पहले आम सहमति बनाई जा सके. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को ‘पीटीआई’ को बताया कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगी और उनके सांसद भी हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर कांग्रेस को यह रुख अपनाने के लिए मजबूर किया.

रमेश ने यह भी कहा कि विपक्ष जस्टिस शेखर यादव के मामले को भी जोरदार तरीके से उठाएगा, जिनके खिलाफ पिछले वर्ष दिसंबर में 55 विपक्षी सांसदों ने कथित रूप से एक नफरत भरे भाषण के लिए राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दिया था.

इस बीच, “लाइव लॉ” के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट जांच समिति की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश को भी चुनौती दी है. जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन-हाउस जांच समिति ने उन्हें जवाब देने का समुचित मौका नहीं दिया और पूर्व निर्धारित सोच के साथ, ठोस सबूत के अभाव में, उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल दिए तथा प्रमाण का भार उल्टा कर दिया.

रूस से संबंधों के कारण भारतीय रिफाइनरी प्रतिबंधों के घेरे में

यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर दबाव बढ़ाने की अपनी रणनीति के तहत, यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक अभूतपूर्व और कड़ा कदम उठाया है. इतिहास में पहली बार, ईयू ने भारत में काम कर रही एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया है. यह प्रतिबंध गुजरात की वाडिनार रिफाइनरी पर लगाया गया है, जिसका संचालन नायरा एनर्जी करती है. इस फैसले का मुख्य कारण नायरा एनर्जी में रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी ‘रॉसनेफ्ट’ (Rosneft) की 49.13% की बड़ी हिस्सेदारी होना है. यह कार्रवाई यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ 18वें प्रतिबंध पैकेज का हिस्सा है, जिसका सीधा मकसद यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के लिए मॉस्को की आर्थिक फंडिंग को रोकना है. इन प्रतिबंधों को लेकर सदस्य देशों के बीच महीनों तक बातचीत चली, ताकि यूरोप पर इसके आर्थिक प्रभाव को संतुलित किया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि रूस की युद्ध को जारी रखने की क्षमता पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगे.

यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष और विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि नए उपायों का लक्ष्य 105 अतिरिक्त तथाकथित 'शैडो फ्लीट' जहाजों को निशाना बनाना है, जो गुपचुप तरीके से रूसी तेल का परिवहन करते हैं. इसके अलावा, रूसी बैंकों की फंडिंग तक पहुंच को सीमित करना और नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनों पर प्रतिबंध लगाना भी इसमें शामिल है. ईयू ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा (price cap) को भी और कम कर दिया है, ड्रोन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के निर्यात पर रोक लगा दी है, और उन चीनी बैंकों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं जो रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं. कैलास ने कहा, "हम रूस के सैन्य उद्योग पर और अधिक दबाव डाल रहे हैं. हम लागत को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि मॉस्को के लिए आक्रामकता को रोकना ही एकमात्र रास्ता न बन जाए."

इस मामले में उतना ही महत्वपूर्ण ईयू का भारत में एक फ्लैग रजिस्ट्री को प्रतिबंधित करने का अभूतपूर्व कदम भी है. यह इस बात का सीधा संकेत है कि यूरोपीय संघ का मानना है कि वैश्विक शिपिंग नेटवर्क में रूसी तेल को छिपाने और उसकी रीब्रांडिंग करने के लिए भारतीय ध्वज का इस्तेमाल किया जा रहा है. ईयू की नजर में, भारतीय ध्वज अब उस 'शैडो फ्लीट' प्रणाली का हिस्सा बन गया है जो रूसी तेल को प्रतिबंधों से बचाने में मदद करता है. ये प्रतिबंध भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी हैं और उसकी लंबे समय से चली आ रही 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति पर भी सवाल खड़े करते हैं. जैसे-जैसे वैश्विक दबाव बढ़ रहा है और रूस-यूक्रेन युद्ध एक अधिक अस्थिर चरण में प्रवेश कर रहा है, भारत को यह सोचना होगा कि क्या रियायती दरों पर खरीदे गए कच्चे तेल की कीमत वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था में एक कमजोर कड़ी के रूप में देखे जाने से ज्यादा है. इस बीच, इन प्रतिबंधों का एक और बड़ा असर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह पर पड़ सकता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, नायरा एनर्जी में हिस्सेदारी खरीदने की रिलायंस की योजना पर इन प्रतिबंधों के कारण पानी फिर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी सौदा रिलायंस को सीधे यूरोपीय संघ के निशाने पर ला सकता है, जिससे यूरोप में उसके ईंधन निर्यात को खतरा पैदा हो सकता है.

हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से होकर फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो ऐसे प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यदि ऐसे प्रमाण पत्रों का उपयोग करके सरकारी नौकरी या चुनावी जीत जैसे आरक्षण लाभ प्राप्त किए गए हैं, तो संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चुनाव को अमान्य घोषित करना भी शामिल है. विधान परिषद में एक 'ध्यान आकर्षण' प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार 26 नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कार्य कर रही है, जिसमें फिर से पुष्टि की गई है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण केवल हिंदू, बौद्ध और सिख समाज के लिए ही लागू हैं.

मुनीर का व्हाइट हाउस लंच, भारत के लिए मतलब

ऐसे समय में जब पाकिस्तान लगातार चीन के खेमे में जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ बातचीत ने भारत की चिंताओं को और बढ़ा दिया है. वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह के कैरवन में प्रकाशित लेख में इस बदलते हुए वैश्विक समीकरण पर गहरी नजर डालते हैं. उनका तर्क है कि यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को कमजोर करता है जिसमें वह भारत को एक वैश्विक नेता के तौर पर प्रस्तुत करते हैं. सिंह का मानना है कि मोदी सरकार की वैश्विक नेतृत्व की कहानी ताश के पत्तों के घर की तरह है, जो बड़ी शक्तियों की बदलती रणनीतियों और सनक के आगे कमजोर साबित हो सकती है. पाकिस्तान का चीन के साथ गहराते रिश्ते के बावजूद अमेरिका का उसके सैन्य नेतृत्व के साथ संपर्क साधना यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है. अमेरिका अपने हितों के लिए पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे पाकिस्तान चीन के कितना भी करीब क्यों न हो. यह स्थिति भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है. भारत को अपनी विदेश नीति में और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी क्योंकि उसके पड़ोस में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं. यह घटनाक्रम इस बात का भी संकेत है कि भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सिर्फ नारों से आगे बढ़कर ठोस और स्थायी रणनीतिक कदम उठाने होंगे.

आधार कार्ड सिर्फ भारतीयों के लिए होना चाहिए?

देश में कई सांसदों ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि आधार कार्ड बाहरी प्रवासियों को भी जारी किए जा रहे हैं. इस मामले को संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की बैठक में जोर-शोर से उठाया गया. कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली इस समिति ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आधार सिर्फ देश के वास्तविक नागरिकों को ही जारी किया जाए. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, समिति के सामने UIDAI और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी पेश हुए थे. बैठक में कुछ सदस्यों ने कहा कि हर देश अपनी सीमाओं और कानूनी तौर पर प्रवास करने वालों को लेकर गंभीर रहता है. यह सरकार का कर्तव्य है कि वह अपनी सुविधाएं सिर्फ अपने नागरिकों को ही मुहैया कराए. सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि आधार कार्ड को 'निवासियों' की जगह सिर्फ 'नागरिकों' को ही दिया जाना चाहिए. 'निवासी' शब्द के दायरे में वे लोग भी आ सकते हैं जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं. यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार कार्ड आज लगभग हर सरकारी योजना और सुविधा का आधार बन गया है. अगर यह गैर-नागरिकों या अवैध प्रवासियों को आसानी से मिलता रहा, तो इससे देश की सुरक्षा और संसाधनों पर गंभीर असर पड़ सकता है. समिति ने UIDAI को अपनी प्रक्रिया को और सख्त बनाने के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके.

किताबों से गायब होती महिला शासकें और इतिहास पर नया विवाद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की सामाजिक विज्ञान की किताबों में हुए बदलावों को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. पत्रकार मैत्री पोरेचा बताती हैं कि कक्षा 8 की नई किताब में दिल्ली सल्तनत की शासक रजिया सुल्तान और मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जिक्र टाइमलाइन में नहीं है. दिलचस्प बात यह है कि पहले की कक्षा 7 की किताब में इनका उल्लेख था, लेकिन अब उस किताब का दायरा दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया है. इनकी जगह पर गोंड रानी दुर्गावती, मराठा योद्धा-रानी ताराबाई और अवध की बेगम हजरत महल को शामिल किया गया है. किताब तैयार करने वाले समूह के अध्यक्ष मिशेल डैनिनो ने इस बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि वे और भी प्रभावशाली महिला शख्सियतों को शामिल करना चाहते थे, लेकिन जगह की कमी एक बड़ी समस्या थी. उन्होंने यह भी कहा कि सिलेबस को कम करने का भी निर्देश था. वहीं, बसंत कुमार मोहंती की रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 8 की किताब में किए गए कुछ अन्य दावों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. इसमें यह दावा किया गया है कि मध्य एशियाई शासकों ने भारत पर मूर्तिभंजक भावना से आक्रमण किया था. इसके अलावा, चित्तौड़गढ़ में अकबर द्वारा किए गए नरसंहार के पीछे के मकसद को लेकर भी जो बातें लिखी गई हैं, उन पर भी इतिहासकारों ने आपत्ति जताई है.

रेवेनशॉ विवि ने छात्राओं, महिला फैकल्टी के परिसर में रुकने के बारे में आदेश वापस लिया

कटक के प्रतिष्ठित रेवेनशॉ विश्वविद्यालय ने विरोध के चलते अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें महिला फैकल्टी, स्टाफ और छात्राओं को शाम 5.30 बजे के बाद परिसर में रुकने से मना किया गया था.

157 साल पुराने इस प्रसिद्ध संस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश (जो कुछ ही घंटों में वापस ले लिया गया) में कहा गया था, “कोई भी महिला फैकल्टी, स्टाफ या छात्रा कार्यस्थल या परिसर में शाम 5.30 बजे के बाद नहीं रुक सकती. यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि एक औपचारिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी नहीं किया जाता, जिसमें कार्य समय और सुरक्षा उपायों के लिए आवश्यक दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल होंगे.” बाद में एक अलग आदेश के जरिए इस निर्देश को रद्द कर दिया गया. सूत्रों के मुताबिक, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम संभवतः ओडिशा के एक कॉलेज में कथित यौन उत्पीड़न के बाद एक छात्रा की आत्महत्या की घटना के मद्देनज़र उठाया था.

ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले के मामले में शुक्रवार को उनके भिलाई स्थित घर पर तलाशी के बाद गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने चैतन्य को पांच दिन की रिमांड पर लिया है. “द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, ईडी ने करीब 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में यह कार्रवाई की है. इस घोटाले में कथित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं एवं अन्य व्यक्तियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं. केंद्रीय एजेंसी ने बघेल परिवार के भिलाई स्थित निवास और अन्य 14 स्थानों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान नकदी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ और दस्तावेज़ जब्त किए गए. भूपेश बघेल ने इन कार्रवाईयों को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया है और “एक्स” पर लिखा, “आज विधान सभा सत्र का अंतिम दिन है. अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था. साहेब ने ईडी भेज दी है.” बाद में उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि मोदी-शाह ने अपने मालिक को खुश करने के ईडी को भेजा है. आज भूपेश के बेटे का जन्म दिन था.

सरकारी योजनाओं की समीक्षा से बचती सरकार?

केंद्र सरकार ने अपनी नौ प्रमुख योजनाओं को चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखने का फैसला किया है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इन योजनाओं में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं. यह मूल्यांकन प्रक्रिया केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए की जा रही थी ताकि उनकी प्रभावशीलता और सामाजिक-आर्थिक असर को परखा जा सके. द वायर से बात करते हुए वित्त मंत्रालय के एक पूर्व सचिव ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है. उन्होंने इसे योजनाओं के पेशेवर सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के दरवाजे बंद करने की कोशिश बताया है. उनका कहना है कि इस तरह के मूल्यांकन से योजनाओं की कमियों और खूबियों का पता चलता है, जिससे उन्हें और बेहतर बनाने में मदद मिलती है. मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखने का मतलब है कि इन बड़ी योजनाओं पर जनता का कितना पैसा खर्च हो रहा है और उसका जमीनी स्तर पर क्या असर हो रहा है, इसका कोई स्वतंत्र और पेशेवर आकलन नहीं हो पाएगा. यह कदम सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करता है. आलोचकों का मानना है कि सरकार शायद इन प्रमुख योजनाओं की किसी भी तरह की नकारात्मक समीक्षा से बचना चाहती है, खासकर जब आम चुनाव नजदीक हों.

बिहार में मुट्ठीभर लोगों की पहचान के लिए करोड़ों के साथ यह प्रक्रिया ठीक नहीं : पूर्व सीईसी रावत

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत ने कहा है कि “केवल मुट्ठीभर अवैध प्रवासियों की पहचान” के लिए “करोड़ों मतदाताओं” (बिहार में अनुमानित 2.97 करोड़ लोग 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं) को “विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसी कठोर प्रक्रिया से गुजारना सही नहीं है. श्रावस्ती दासगुप्ता से बात करते हुए रावत ने कहा कि “आप उन्हें अलग से पहचान सकते हैं और यह प्रक्रिया लगातार जारी रखी जा सकती है. इसके लिए कानून में व्यवस्था मौजूद है. पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी नोट किया कि संभवतः यह पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने ‘एसआईआर’ शब्द का इस्तेमाल किया है. रावत के अनुसार आयोग द्वारा “विशेष” शब्द का इस्तेमाल किया जाना यह दिखाता है कि यह पुनरीक्षण “कानून” के अंतर्गत पुनरीक्षण के प्रारूप से मेल नहीं खाता बल्कि इसमें कुछ तत्वों में छेड़छाड़ की गई है”.

हिंदी में एमबीबीएस कोर्स का फ्लाप शो!

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने तीन साल पहले, भारी धूमधाम और देशभक्ति के नारों के बीच, गर्व के साथ हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू किया, क्योंकि भविष्य के डॉक्टरों को "राष्ट्रीय भाषा" में चिकित्सा पढ़ाना ही प्रगति की पहचान है.

लेकिन सारा दिखावा करने के बाद भी, एक भी छात्र ने हिंदी में परीक्षा देने की हिम्मत नहीं की. “डेक्कन क्रॉनिकल” के अनुसार जबलपुर स्थित मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सच्चाई सामने रखी. असलियत यह है कि लगभग सभी मेडिकल छात्र अंग्रेज़ी को ही प्राथमिकता देते हैं, जिससे हिंदी अव्यवहारिक नीतियों के कबाड़खाने में पड़ी रह गई. शायद छात्रों ने सहज रूप से समझ लिया था कि जब ज़िंदगियों का सवाल हो, तब स्पष्टता राष्ट्रवाद से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है. या यह भी मुमकिन है कि उन्होंने राजनीतिक नाटक के लिए भाषाई नटों की तरह काम करना स्वीकार नहीं किया. बहरहाल, सरकार के इस फैसले के क्रियान्वयन पर 10 करोड़ रूपये खर्च हो गए, जो दरअसल जनता का ही पैसा है.

'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकी संगठन घोषित

'द वायर' की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने पाकिस्तान-आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को “विदेशी आतंकवादी संगठन” (FTO) और “वैश्विक आतंकवादी के रूप में विशेष रूप से नामित व्यक्ति” (SDGT) घोषित कर दिया है. यह कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के संदर्भ में की गई है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि टीआरएफ असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक "छद्म नाम और मोर्चा संगठन" है. उन्होंने कहा कि इस संगठन को 2019 में खाड़ी देशों और सोशल मीडिया पर कश्मीर में कथित 'आंदोलन' को बढ़ावा देने के लिए खड़ा किया गया था. 22 अप्रैल के हमले के तुरंत बाद टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने इससे पल्ला झाड़ लिया. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह रणनीति टीआरएफ के "डबल गेम" को दिखाती है - एक ओर वे खुद को "लोकल प्रतिरोध" के रूप में पेश करते हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसियों के आदेश पर चलते हैं. भारत सरकार ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा — “यह भारत-अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि है.”

किताब

द हिंदी हार्टलैंड : हिंदी की क़ीमत किसने चुकाई

'बॉर्न अ मुस्लिम' की लेखिका ग़ज़ाला वहाब की नई किताब 'द हिंदी हार्टलैंड : अ स्टडी', उत्तर भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक बनावट को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. 'स्क्रोल' ने इस किताब के कुछ अंश छापे हैं. उन्होंने लिखा है कि विडंबनापूर्ण रूप से हिंदी, वह भाषा, जिसने इस क्षेत्र को इसका नाम दिया, इसका सबसे कम एकजुट करने वाला कारक है. आखिरकार, यह न तो पहली थी और न ही निश्चित रूप से एकमात्र भाषा थी, उन लोगों की जिन्हें बोलचाल में हिंदी-भाषी कहा जाता है.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले सदानंद शाही इस अनूठे भाषाई घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं. "हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है. हमने अपनी भाषाओं को छोड़कर एक राष्ट्रीय भाषा बनाई."

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले अपूर्वानंद कहते हैं, "जब अंग्रेजों ने हिंदी को रोजगार से जोड़ा, तो लोगों ने अपनी भाषाएं छोड़ दीं." इसलिए, जिस तरह हिंदी का इस क्षेत्र की मुख्य भाषा के रूप में विकास एक राजनीतिक आंदोलन था, उसी तरह लोगों का इसे अपनी मुख्य भाषा के रूप में अपनाना भी एक राजनीतिक बयान है.

आइए हिंदी पट्टी की भाषाओं पर एक नजर डालें. राजस्थान में पारंपरिक भाषाएं मारवाड़ी और राजस्थानी थीं, दोनों की समृद्ध मौखिक परंपरा थी. प्रसिद्ध राजस्थानी लेखक विजयदान देथा, जो पद्म श्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित थे, ने जोर देकर कहा कि भले ही उनकी लिपि देवनागरी हो, जिसमें आज की हिंदी लिखी जाती है, उनकी भाषा राजस्थानी थी.

इस पर टिप्पणी करते हुए, मानवेंद्र सिंह कहते हैं, "राजस्थानी भाषा का शास्त्रीय नाम डिंगल था और इसके भीतर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली कई बोलियां थीं." उनके अनुसार, डिंगल, मारवाड़ी की तरह, महाजनी लिपि में लिखा जाता था (देवनागरी में नहीं), हालांकि लिखित रूप बहुत प्रचलित नहीं था.

मध्य प्रदेश में भी कई भाषाएं थीं, जैसे बुंदेलखंडी, गोंडी, बघेली, मालवी, कटली, आदि. उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं ब्रज, अवधी, बनारसी, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, गढ़वाली और कुमाऊंनी तक थीं. पूर्व की ओर बिहार में, भोजपुरी के साथ-साथ मगधी, मैथिली, कुडुक और संथाली थीं. फिर भी, किसी बाहरी व्यक्ति को ये सभी भाषाएं काफी हद तक एक जैसी लगती थीं.

1869 में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) से यात्रा करते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने देखा, "इलाहाबाद से बंबई तक, गांवों, बाजारों और ट्रेनों में, सरकारी अधिकारियों, सभी विभागों के चपरासियों और कुलियों के साथ, मैंने उर्दू में बात की और हर जगह लोग उर्दू में ही समझते और जवाब देते थे. कुछ शब्दों के अर्थ समझाने या अपने मतलब को और सरलता से व्यक्त करने की जरूरत पड़ती थी. लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुस्तान में हर जगह उर्दू भाषा समझी और बोली जाती है."

इसी तरह की टिप्पणी ब्रिटिश भाषाविद् जी.ए. ग्रीरसन ने भारतीय भाषाओं के 30 साल के सर्वेक्षण के बाद की, जो 1928 में प्रकाशित हुआ. उन्होंने लिखा, "यह आमतौर पर कहा और माना जाता है कि गंगा घाटी में, बंगाल और पंजाब के बीच, केवल एक ही भाषा है - हिंदी, जिसकी कई बोलियां हैं."

1937 में लेखक राहुल सांकृत्यायन ने इसमें एक सूक्ष्मता जोड़ी, जिसे उन्होंने एक सामान्य भाषा कहा, जो "आठवीं शताब्दी के बाद 'सूबा हिंदुस्तान' में उभरी सभी भाषाओं को समाहित करती है" - वह क्षेत्र जो हिमालय से घिरा है और पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया और बांग्ला भाषाओं से जुड़े सभी क्षेत्रों से. इसका पुराना रूप मगधी, मैथिली, ब्रज भाषा आदि कहलाता है. इसका आधुनिक रूप खड़ी बोली (जो फारसी लिपि में लिखी जाती है और इसमें अरबी और फारसी शब्दों की अधिकता होती है, उसे उर्दू कहा जाता है) और विभिन्न स्थानीय भाषाएं जो अलग-अलग जगहों पर बोली जाती हैं: मगधी, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अवधी, कन्नौजी, ब्रजमंडली, आदि.

इसलिए, हिंदी का उदय तीन कारकों का परिणाम था. पहला, विविधता में एकता की इच्छा और अंग्रेजी के योग्य विकल्प के रूप में एक "राष्ट्रीय" भाषा की ऐतिहासिक परंपरा. इसलिए, राष्ट्रवादी भारतीयों ने हिंदी को कई "बोलियों" के साथ मातृभाषा के रूप में चुना. आखिरकार, ग्रीरसन ने भी इस स्थिति को मान्यता दी थी. दूसरा, जैसा कि ऊपर देखा गया, उत्तरी भारतीय भाषाओं में व्यापक समझबूझ; और तीसरा, 1857 के बाद बढ़ता हिंदू-मुस्लिम विभाजन, जिसके कारण भाषा का धार्मिक स्वामित्व हुआ - हिंदी हिंदुओं के लिए और उर्दू मुस्लिमों के लिए.

ये दृष्टिकोण आंशिक रूप से सही थे, क्योंकि उस समय तक इन लोगों ने भाषा की समानता का अनुभव किया था, तब तक हिंदी हृदयभूमि में भाषाई समन्वय हो चुका था. लेकिन यह कई शताब्दियों तक सह-अस्तित्व और सहयोग का परिणाम था. अपूर्वानंद कहते हैं, "इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में एक हद तक समझबूझ है, लेकिन यह कहना कि वे हिंदी की उप-भाषाएं या उप-समूह हैं, गलत है. इन सभी भाषाओं की अपनी शब्दावली और व्याकरण था."

वास्तव में, "इनमें से कुछ भाषाएं - मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली - की साहित्यिक परंपराएं कई शताब्दियों पुरानी हैं, जबकि अन्य - भोजपुरी और मगधी - की समृद्ध मौखिक लोक साहित्य परंपराएं हैं... ग्रामीण लोग इनका उपयोग नजदीकी व्यापारिक केंद्रों में व्यापारियों और अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ बात करने के लिए करते हैं. छोटे शहरों के निवासी इन्हें अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि शिक्षित और अशिक्षित शहरवासी घर पर या दोस्तों के बीच इनका उपयोग करते हैं," क्रिस्टोफर आर. किंग लिखते हैं.

भाषाओं की समझबूझ दो कारकों का परिणाम थी. पहला, जैसा कि लेखक और भाषाविद् पैगी मोहन बताती हैं, ये सभी इंडो-आर्यन भाषा समूह से संबंधित थीं, जिनमें शब्दावली और व्याकरण की कुछ समानता थी. यहां अपवाद कुछ जनजातीय भाषाएं जैसे गोंडी, संथाली और कुडुक थीं, जो इस क्षेत्र की नहीं थीं. इनमें से अधिकांश का मूल द्रविड़ भाषाई परंपराओं से था. उदाहरण के लिए, नीतिशा खल्को, जो ओरांव परिवार की कुडुखर उप-जनजाति से हैं, कहती हैं कि उनकी भाषा कुडुक द्रविड़ परंपरा से संबंधित है. वे कहती हैं, "कुडुक मध्य कोंकण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के समान है."

दूसरा, जैसा कि मृणाल पांडे बताती हैं, "हिंदी बेल्ट भारत का सबसे अधिक गतिशील और उपनिवेशित क्षेत्र रहा है, जिसमें नवीनतम प्रवासियों/आक्रमणकारियों द्वारा लाई गई भाषाई संस्कृतियों की अनगिनत क्षैतिज परतें हैं. [इसलिए], मुख्य रूप से मौखिक स्रोतों के माध्यम से, पड़ोसी राज्यों के बीच बहुत अधिक भाषाई आदान-प्रदान हुआ है." भाषाओं के विकास के बारे में बात करते हुए, वे कहती हैं, "भाषा सामान्य रूप से बड़े क्षेत्रों में बाढ़ की तरह नहीं फैलती, यह प्रवाहित होती है. एक धीमी गति से चलने वाली नदी की तरह, यह अपने रास्ते में लगातार पुराने तलछट के ऊपर नए तलछट जमा करती रहती है."

पारंपरिक उत्तरी भारतीय भाषाओं की बारीकियों में जाते हुए, मोहन कहती हैं कि आम धारणा के विपरीत, आधुनिक (क्षेत्रीय) भाषाएं "संस्कृत और प्राकृत की तरह नहीं हैं, हालांकि उन्होंने स्थानीय प्राकृतों से शब्द अपनाए." नतीजतन, वे लिखती हैं, "क्या हमारी भाषा का मिश्रित भाषा होना, क्रेओल से वास्तव में अलग नहीं होना, एक कदम पीछे है? क्या हमारे जैसे उच्च विकसित लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो... शुद्ध हो?" क्रेओल भाषाएं समय के साथ दो या दो से अधिक भाषाओं के आत्मसात होने से उभरती हैं. अपनी ही बात का जवाब देते हुए, मोहन आगे लिखती हैं, "भाषाएं जीवित चीजें हैं, और वे पारिस्थितिक तंत्र में रहती हैं; वे पर्यावरण से संकेतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं... जो भाषाएं अनुकूलन करने से इनकार करती हैं, जो प्रकाश से छिपती हैं, वे विलुप्त हो जाती हैं... हमारे आसपास इन मिश्रित भाषाओं को खिलते हुए पाना, तब, उत्सव का कारण है."

मेटा ने मांगी माफी: कन्नड़ पोस्ट के ग़लत अनुवाद से कर्नाटक के मुख्यमंत्री की 'मृत्यु' की अफवाह

सीएनएन की रिपोर्ट है कि अमेरिकी टेक कंपनी मेटा ने गुरुवार को उस स्वतः अनुवाद गड़बड़ी के लिए माफी मांगी, जिससे सोशल मीडिया पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मृत्यु की झूठी खबर फैल गई थी. मामला तब सामने आया जब सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा में अभिनेत्री बी. सरोजा देवी को श्रद्धांजलि देते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया, लेकिन मेटा के ऑटो-ट्रांसलेशन ने इसे ग़लत ढंग से इस तरह अनुवादित कर दिया जैसे कि खुद मुख्यमंत्री का निधन हुआ हो.

गलत अनुवाद इस तरह पढ़ा गया — "मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कल निधन हो गया, बहुभाषी स्टार, वरिष्ठ अभिनेत्री बी. सरोजादेवी के पार्थिव शरीर का दर्शन कर अंतिम श्रद्धांजलि दी.” यह गंभीर चूक सबसे पहले सीएनएन सहयोगी न्यूज़18 ने उजागर की. सिद्धारमैया ने इस गलती को "खतरनाक" और "गंभीर लापरवाही" बताया था. उन्होंने फेसबुक और एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा — "इस तरह की गलत जानकारी से जनता में भ्रम और अविश्वास फैलता है. टेक कंपनियों की यह गैर-जिम्मेदाराना हरकत अस्वीकार्य है." मुख्यमंत्री कार्यालय ने मेटा को ईमेल भेजकर कन्नड़ अनुवाद को तत्काल निलंबित करने की मांग की और कहा कि जब तक अनुवाद की सटीकता नहीं सुधरती, तब तक यह सेवा स्थगित की जानी चाहिए.

इस पर मेटा के प्रवक्ता ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) को बताया — “हमने उस समस्या को ठीक कर लिया है जिससे कुछ समय के लिए कन्नड़ अनुवाद गलत हो रहा था. हमें खेद है कि ऐसा हुआ.” हालांकि शुक्रवार तक इंस्टाग्राम पर पोस्ट का अनुवाद अभी भी पूरी तरह सटीक नहीं था.

नया कानून: शांतिपूर्ण विरोध पर भी जेल, आपातकाल के बाद अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी चोट!

'फ्रंटलाइन' के लिए अमेय तिरोडकर की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में एक ऐसा कानून पारित किया है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को भी जेल भेज सकता है. इस कानून का नाम है महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक (MSPS Bill). इसे भाजपा-नीत राज्य सरकार ने यह कहते हुए पेश किया कि यह तथाकथित "अर्बन नक्सलियों" पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बिल नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक बड़ा हमला है. इतना बड़ा कि इसकी तुलना सीधे 1975 के आपातकाल से की जा रही है.

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार असहमति की आवाज़ को "सुरक्षा खतरे" के नाम पर दबा रही है. यह कानून सत्ता का दुरुपयोग कर लोगों की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर पहरा बिठाने का ज़रिया बन सकता है. 'अर्बन माओवादी' जैसे शब्दों का दुरुपयोग कर किसी भी विरोध करने वाले को अपराधी ठहराया जा सकता है.

क्या है इस कानून में?

'संरक्षित क्षेत्रों' को चिह्नित करने का अधिकार सरकार को मिल जाएगा.

ऐसे क्षेत्रों में किसी भी तरह की सभा, प्रदर्शन या बयानबाज़ी बिना अनुमति के प्रतिबंधित होगी.

उल्लंघन करने पर जेल की सज़ा हो सकती है, भले ही विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण क्यों न हो.

कराची में ‘रामायण’ का नाटक: सहिष्णुता और कला का संगम

पाकिस्तान के कराची में नाटक समूह ‘मौज’ ने हिंदू धर्मग्रंथ ‘रामायण’ को एक विस्तृत और प्रभावशाली मंचन के रूप में पेश किया, जिसे दर्शकों ने खुले दिल से स्वीकार किया. इस प्रस्तुति में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसने रामायण की कथानक को रोमांचक, रंगीन और जीवंत बनाया. इस नाटक को 11 से 13 जुलाई 2025 तक कराची आर्ट्स काउंसिल में प्रदर्शित किया गया. इसका निर्देशन योहेश्वर काड़ा द्वारा किया गया. 'डॉयचे वेले' के लिए के शकील मानिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्तुति केवल एक नाटक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक संवाद और सामूहिक सहिष्णुता की मिसाल बनी. पाकिस्तानी समाज की सामूहिक मानसिकता, इसे खुले दिल से स्वीकार करने को तैयार पाई गई. इसे देखने वाले और करने वाले दोनों गहराई से प्रभावित नजर आए.

नाटक में सीता का पात्र राणा काजमी ने निभाया, राम की भूमिका अश्मल लालवानी ने निर्वहन की, तथा रावण के रूप में सम्हान गाजी प्रमुख रहे. कलाकारों का कहना है कि रामायण की कथा पूरी मानवता की कहानी है, ये सिर्फ एक धर्म की कथा नहीं. अन्य पात्रों में आमिर अली, वकास अख्तर, जिबरान खान और सना तोहा शामिल थे. कला समीक्षक ओमै़र अलवी ने इस नाटक की कहानी कहने की ईमानदारी, दृश्य सौंदर्य, लाइव संगीत, रंग-बिरंगे पोशाक और स्टेज डिज़ाइन की प्रशंसा की है. उनका कहना था कि यह प्रस्तुति रामायण की कथा को पूरी श्रद्धा और प्रभाव से मंच पर प्रस्तुत करती है. दर्शक इसे एक “अविस्मरणीय अनुभव” मान रहे थे, क्योंकि एआई तकनीक और पारंपरिक रंगमंच का मिश्रण इस नाटक को वाकई विशिष्ट बनाता है.

जर्मनी ने स्वीकारा, रक्षा पर अब और खर्च करेंगे

बीबीसी के मुताबिक जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने अमेरिकी आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा है कि यूरोप अपने बचाव और सुरक्षा पर बहुत कम खर्च कर रहा था. बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "हम जानते हैं कि हमें अपने दम पर और अधिक काम करने की ज़रूरत है और हम अतीत में दूसरों के भरोसे रहते आए हैं. वे (अमेरिका) हमसे और अधिक करने के लिए कह रहे हैं और हम कर भी रहे हैं." मेर्ज़ ब्रिटेन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए यूके में थे, जहां एक ऐतिहासिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए. इस संधि का उद्देश्य सिर्फ रक्षा सहयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि अवैध प्रवासन से निपटना और युवाओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देना भी है.

रूस-यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूरोपीय संघ के निर्यातों पर 30% टैरिफ लगाने की धमकी उनके कार्यकाल की शुरुआती बड़ी चुनौतियां रही हैं. मेर्ज़ ने बताया कि उनकी ट्रम्प से तीन बार मुलाकात हो चुकी है और वे यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के मुद्दे पर एक ही राय रखते हैं. मेर्ज़ ने सत्ता में आने से पहले ही जर्मन संविधान में बदलाव करके रक्षा खर्च में भारी वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया था. उन्होंने कहा, "हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए हम बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं."

यह बदलाव अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में की गई उस तीखी टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों पर रक्षा पर पर्याप्त खर्च न करने का आरोप लगाया था. मेर्ज़ का कहना है कि ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस मिलकर एक त्रिकोणीय गठबंधन (E3) बना रहे हैं, जो सुरक्षा और विदेश नीति के साथ-साथ आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा. इस नई जर्मनी-ब्रिटेन मैत्री संधि के तहत दोनों देश मिलकर टाइफून यूरोफाइटर जेट और बॉक्सर बख्तरबंद वाहनों जैसे रक्षा उत्पादों का निर्माण और निर्यात करेंगे. साथ ही, वे 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल भी विकसित कर रहे हैं. इसके अलावा, लंदन से बर्लिन तक सीधी रेल लाइन और दोनों देशों के छात्रों के लिए एक्सचेंज कार्यक्रम की भी योजना है, ताकि युवा पीढ़ी भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बना सके.

अफगान डेटा लीक: ब्रिटिश सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक?

‘बीबीसी न्यूज़’ के लिए फ्रैंक गार्डनर ने एक बहुत बड़े और गंभीर डेटा लीक के बारे में की रिपोर्ट की है. इसमें न केवल उन हजारों कमजोर अफगानों के नाम और विवरण लीक हुए हैं जिन्होंने ब्रिटिश सेना की मदद की थी, बल्कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 और स्पेशल फोर्सेज (SAS) के 100 से अधिक अधिकारियों की जानकारी भी सार्वजनिक हो गई है. इसे 1999 के बाद से ब्रिटिश जासूसों के नामों का सबसे बड़ा लीक माना जा रहा है. किसी खुफिया अधिकारी की पहचान सार्वजनिक होना उसके करियर को पूरी तरह खत्म कर सकता है. हालांकि नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक डेटा (जैसे फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन) नहीं, पर अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बायोमेट्रिक डेटा भी लीक हुआ है.

SAS और स्पेशल बोट सर्विस (SBS) के सदस्यों के लिए यह लीक जान का खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे गुप्त अभियानों को अंजाम दिया है जिनमें दुश्मन मारे गए या पकड़े गए थे. हालांकि, फिलहाल ब्रिटिश अधिकारियों के लिए शारीरिक खतरा कम माना जा रहा है. सबसे बड़ा और सीधा खतरा उन अफगानों और उनके परिवारों को है जो अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं. अनुमान है कि लगभग 600 पूर्व अफगान सैनिक और उनके 1,800 रिश्तेदार अभी भी वहीं हैं. इस लीक के बाद उन्हें बाहर निकालने के रास्ते बंद हो सकते हैं और तालिबान के कट्टरपंथी सदस्य बदला लेने के लिए उन्हें ढूंढ-ढूंढकर मार सकते हैं.

यह डेटा लीक अगस्त 2023 में ही पता चल गया था, इसलिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के पास इस आपदा के असर को कम करने और अपने लोगों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए लगभग दो साल का समय था. सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह लीक हुई जानकारी तालिबान के जरिए रूस, चीन या ईरान जैसे ब्रिटेन के दुश्मन देशों के हाथ लग सकती है. तालिबान को शायद इन ब्रिटिश जासूसों के नामों में कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन वे जानते हैं कि ब्रिटेन के वैश्विक विरोधी इस जानकारी के लिए अच्छी कीमत दे सकते हैं.

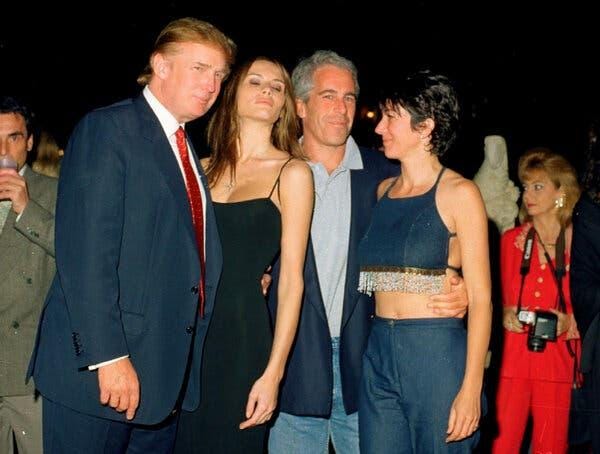

ट्रम्प एपस्टीन स्कैंडल

सत्ता, सेक्स और साजिश: ट्रम्प की यौन अपराधी एपस्टीन से दोस्ती और बाकी कुछ…

राजनीति और अपराध की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, जो सत्ता के ऊंचे गलियारों से निकलकर सीधे समाज की नसों में एक सिहरन पैदा कर देती हैं. यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है. एक तरफ हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो अपनी बेबाकी और ताकत के लिए जाने जाते हैं. दूसरी तरफ था जेफरी एपस्टीन, एक अरबपति फाइनेंसर, जिसकी काली करतूतों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया. एपस्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने वाला एक दोषी अपराधी था, जिसकी 2019 में जेल में रहस्यमयी मौत हो गई. इन दोनों के बीच की दोस्ती, पार्टियों की रंगीनियां और अब सामने आ रहे रहस्यों ने अमेरिका की राजनीति में एक भूचाल ला दिया है. यह एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें सत्ता, सेक्स, अपराध और साजिश का हर वो मसाला मौजूद है, जो किसी भी थ्रिलर फिल्म को मात दे दे.

ट्रम्प और एपस्टीन की दोस्ती कोई छिपी हुई बात नहीं थी. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के अनुसार, यह रिश्ता करीब 15 साल पुराना था. साल 2002 में ट्रम्प ने न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में एपस्टीन को "शानदार इंसान" बताया था. उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था, "मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं. उसके साथ रहने में बहुत मजा आता है. ऐसा कहा जाता है कि उसे भी मेरी तरह खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, और उनमें से कई युवा होती हैं." यह बयान आज के संदर्भ में बेहद सनसनीखेज लगता है. दोनों को 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में कई पार्टियों में एक साथ देखा गया था. ट्रम्प के आलीशान मार-ए-लागो एस्टेट में हुई पार्टियों से लेकर एपस्टीन के निजी जेट पर उड़ानों तक, दोनों की दोस्ती के सबूत हर जगह बिखरे पड़े हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प का नाम और फोन नंबर एपस्टीन की उस बदनाम "छोटी काली किताब" में भी था, जिसमें दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों के संपर्क दर्ज थे.

लेकिन इस कहानी में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया, जब द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया. यह खुलासा एक जन्मदिन के कार्ड से जुड़ा था. साल 2003 में एपस्टीन के 50वें जन्मदिन पर उसकी सहयोगी और इस अपराध में उसकी साथी, घिसलीन मैक्सवेल, एक खास तोहफा तैयार कर रही थी. उसने एपस्टीन के दोस्तों से बधाई संदेश मांगे, और इन्हीं दोस्तों में से एक डोनाल्ड ट्रम्प भी थे. जर्नल ने उस पत्र की समीक्षा की, जिस पर ट्रम्प का नाम था. यह कोई आम बधाई पत्र नहीं था. इसमें टाइप किए गए शब्दों को एक नग्न महिला के हाथ से बने चित्र से घेरा गया था. और पत्र का अंत एक ऐसी पंक्ति से होता है जो इस पूरे मामले के रहस्य को और गहरा कर देती है - "जन्मदिन मुबारक - और हर दिन एक और अद्भुत रहस्य हो."

इस खुलासे ने आग में घी डालने का काम किया. ट्रम्प ने तुरंत इस पत्र को "नकली" बताते हुए द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर मुकदमा करने की धमकी दी. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. यह पत्र उस दोस्ती की गहराई और उसके मिजाज की गवाही दे रहा था, जिसे ट्रम्प अब पूरी तरह से नकारना चाहते थे.

यह मामला सिर्फ दो लोगों की दोस्ती तक सीमित नहीं है. यह एक बड़े आपराधिक जाल का हिस्सा है. ट्रम्प का निजी क्लब मार-ए-लागो, जो उनकी शान और ताकत का प्रतीक है, इस मामले के केंद्र में है. एपस्टीन की एक पीड़िता, वर्जीनिया गिफ्रे ने बताया था कि उसे सिर्फ 16 साल की उम्र में इसी क्लब में नौकरी का झांसा देकर एपस्टीन के चंगुल में फंसाया गया था. यहां से उसे अमीर और ताकतवर लोगों को यौन सेवाएं देने के लिए मजबूर किया गया. एपस्टीन की सहयोगी घिसलीन मैक्सवेल इसी अपराध में साजिश रचने के लिए 20 साल की जेल काट रही है.

इस मामले ने ट्रम्प के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब खड़ी की, जब उनके अपने ही समर्थक, जिन्हें "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" यानी MAGA ब्रिगेड कहा जाता है, उनके खिलाफ हो गए. ट्रम्प के ये कट्टर समर्थक हमेशा से यह मानते आए थे कि अमेरिकी सरकार में एक "डीप स्टेट" यानी गहरी साजिश करने वाला तंत्र मौजूद है जो अपने राज़ छिपाता है. उन्होंने ट्रम्प से उम्मीद की थी कि वह राष्ट्रपति बनकर इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, खासकर एपस्टीन मामले से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करके. ट्रम्प की अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने वादा भी किया था कि वह "कई नाम" और "फ्लाइट लॉग्स" जारी करेंगी. लेकिन जब न्याय विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि फाइलों में कोई "क्लाइंट लिस्ट" नहीं है, तो ट्रम्प के समर्थकों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है. उन्हें लगा कि ट्रम्प भी उसी एलीट क्लास को बचा रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने वोट दिया था.

यह ट्रम्प के लिए एक राजनीतिक सुनामी की तरह था. उनका सबसे मजबूत वोट बैंक ही उनसे सवाल पूछ रहा था. सोशल मीडिया और कंज़र्वेटिव पॉडकास्ट पर यह मांग उठने लगी कि ट्रम्प "एपस्टीन फाइल्स" जारी करें. इस दबाव से ट्रम्प बुरी तरह बौखला गए. उन्होंने पहले तो इसे डेमोक्रेट्स का "घोटाला" बताया, लेकिन फिर उन्होंने अपने ही समर्थकों को "कमजोर" कहकर डांटा कि वे इस मामले को क्यों नहीं छोड़ देते. यह उनकी हताशा को दिखाता है. अपने खिसकते जनाधार और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से हुए नुकसान की भरपाई के लिए, उन्होंने आखिरकार अटॉर्नी जनरल को ग्रैंड जूरी के दस्तावेज जारी करने का आदेश दिया. यह एक ऐसा कदम था, जो उन्हें इस दलदल से निकालने के बजाय और गहरा धंसा सकता था.

आज डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिसे उन्होंने शायद खुद ही रचा था. एक यौन अपराधी के साथ उनकी पुरानी दोस्ती, पार्टियों की रंगीन कहानियां, और अब फाइलों को छिपाने के आरोप ने उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है. यह मामला सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे सत्ता, सेक्स और अपराध का कॉकटेल लोकतंत्र की जड़ों को भी हिला सकता है. सवाल अब भी वही है: क्या एपस्टीन की फाइलें कभी पूरी तरह से सार्वजनिक होंगी? और अगर हुईं, तो उनमें और कितने "अद्भुत रहस्य" दफन मिलेंगे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नकाब उतार देंगे?

राष्ट्रपति ट्रम्प को हुई क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी की बीमारी

बीबीसी के मुताबिक व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 79 वर्षीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक सामान्य चिकित्सीय स्थिति से गुजर रहे हैं, जिसे क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी कहा जाता है. यह जानकारी तब सामने आई जब ट्रम्प ने अपने पैरों में सूजन महसूस की, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की. व्हाइट हाउस के चिकित्सक, कैप्टन सीन बारबाबेला ने एक बयान में कहा कि यह स्थिति "हानिरहित और सामान्य" है, खासकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में यह अक्सर देखी जाती है.

क्रॉनिक वेन्स इनसफिशिएंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैरों की नसें खून को वापस दिल की ओर ठीक से नहीं भेज पाती हैं. गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खून को ऊपर भेजने की यह प्रक्रिया उम्र के साथ कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि नसों के वाल्व ठीक से काम नहीं कर पाते. इसके कारण खून पैरों में जमा होने लगता है, जिससे टखनों में सूजन आ जाती है, जैसा कि हाल ही में ट्रम्प की तस्वीरों में देखा गया था. इसके अन्य लक्षणों में दर्द, खुजली या गंभीर मामलों में त्वचा में बदलाव और अल्सर भी शामिल हो सकते हैं.

डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि जांच में डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) यानी नसों में खून का थक्का जमने जैसी कोई गंभीर स्थिति नहीं पाई गई है. ट्रम्प का हृदय भी सामान्य रूप से काम कर रहा है और वे "उत्कृष्ट स्वास्थ्य" में हैं. एक विशेषज्ञ के अनुसार, ट्रम्प की उम्र के लगभग 10 से 35 प्रतिशत लोगों में यह स्थिति पाई जाती है. हाल ही में ट्रम्प के हाथ पर देखे गए चोट के निशानों के बारे में व्हाइट हाउस ने बताया कि इसका इस बीमारी से कोई संबंध नहीं है. यह निशान लगातार लोगों से हाथ मिलाने और एस्पिरिन के सेवन के कारण हुआ है, जो हृदय संबंधी बचाव के लिए दी जाती है.

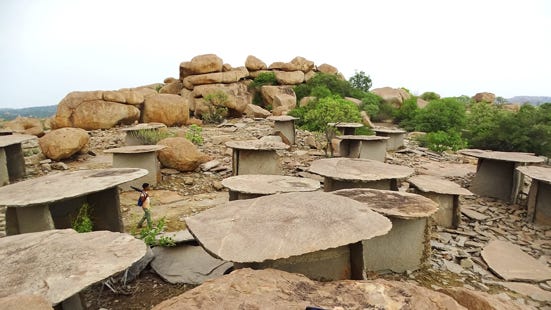

पहाड़ी पर रहस्यमयी बौनों के घर

बीबीसी ट्रैवल के लिए बंसरी कामदार ने दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हिरे बेनकल के बारे में लिखा है. इसे स्थानीय भाषा में "मोरियर गुड्डा" यानी "बौनों की पहाड़ी" कहा जाता है. इस पहाड़ी पर लगभग 1,000 से ज्यादा विशाल पत्थरों से बनीं प्रागैतिहासिक संरचनाएं हैं, जो 2,500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं. ये संरचनाएं, जिन्हें डोल्मेन कहा जाता है, बड़े-बड़े पत्थरों से बने कमरों जैसी दिखती हैं और माना जाता है कि यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कब्रगाहों में से एक है. इसका असली मकसद क्या था, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है.

स्थानीय लोककथाओं और किंवदंतियों के अनुसार, इन विशाल पत्थर के कमरों को इंसानों ने नहीं, बल्कि "मोरियर" नामक बौनों की एक विलुप्त प्रजाति ने बनाया था. कहा जाता है कि ये बौने अलौकिक शक्तियों के मालिक थे और उनमें गजब की इंजीनियरिंग प्रतिभा थी. कुछ डोल्मेन में बने पूरी तरह गोल छेद इतने सटीक हैं कि स्थानीय लोगों को लगता है कि इन्हें उस समय के इंसानों द्वारा बनाना संभव नहीं था. एक कहानी यह भी है कि ये बौने लोग आग की बारिश में खत्म हो गए थे. कुछ विशेषज्ञ, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेज के श्रीकुमार मेनन, इस लोककथा को प्राचीन भारतीयों की एक सांस्कृतिक स्मृति से जोड़ते हैं, जो शायद इंडोनेशिया में पाए गए "हॉबिट" (होमो फ्लोरेसिएंसिस) जैसी किसी मानव-जैसी प्रजाति की याद दिलाती है.

पुरातात्विक महत्व के बावजूद, यह जगह दुनिया की नजरों से लगभग छिपी हुई है. जहां ब्रिटेन के स्टोनहेंज को देखने हर साल दस लाख से ज्यादा लोग आते हैं, वहीं हिरे बेनकल में कुछ महीनों में केवल 20-30 यात्री ही पहुंचते हैं. यह पास में स्थित हम्पी के प्रसिद्ध मंदिरों की छाया में दब गया है. संरक्षण के लिए काम कर रही संस्थाएं इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि इसे बचाया जा सके. हालांकि, विशेषज्ञों को यह भी डर है कि अनियंत्रित पर्यटन इस नाजुक स्थल को नुकसान पहुंचा सकता है. फिलहाल, यह जगह प्रकृति और रहस्य का एक अनूठा संगम है, जो भारत के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है.

चलते-चलते

'भारतीय भोजन' जैसी कोई एक चीज़ मौजूद नहीं’

प्रसिद्ध लेखक और अकादमिक पुष्पेश पंत के अनुसार, 'भारतीय भोजन' जैसी कोई एक चीज़ मौजूद ही नहीं है. यह एक ऐसा विचार है जो भारत की पाक-विविधता की जटिल परतों को उघाड़कर सामने रख देता है. एक हालिया संवाद में, पंत ने भारतीय भोजन से जुड़े कई मिथकों को तोड़ा और उस राजनीति पर प्रकाश डाला जो हमारी थाली को नियंत्रित करती है. उनके अनुसार, भारतीय भोजन के तीन सबसे बड़े आतंक हैं - 'तंदूर का आतंक', 'मुग़लई का मिथक' और 'करी का अभिशाप'. यह विश्लेषण हमें भोजन से जुड़ी जाति, वर्ग और धार्मिक पहचान की गहराइयों में ले जाता है.

‘स्क्रोल’ के लिए शोएब दानियाल से बात करते हुए पंत मुग़लई भोजन के मिथक को सिरे से खारिज करते हैं. उनका तर्क है कि जिन मुग़ल बादशाहों (बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक) के नाम पर इस 'शाही' भोजन का प्रचार किया जाता है, उनके पास या तो अच्छा भोजन विकसित करने का समय नहीं था, या वे इसमें रुचि नहीं रखते थे. शाहजहाँ को इमारतें बनवाने से फुर्सत नहीं थी, तो औरंगज़ेब दक्कन में लड़ते हुए खिचड़ी खाकर गुज़ारा कर रहा था. पंत के अनुसार, आज जिसे 'मुग़लई' कहा जाता है, वह असल में बाद के दौर के खानसामों द्वारा अंग्रेज़ों और स्थानीय तालुकदारों को खुश करने के लिए बनाया गया भोजन था. इसी तरह, वे बताते हैं कि लखनऊ में 'बिरयानी' जैसी कोई चीज़ नहीं थी; यह 'पुलाव' का ही एक प्रकार था, जिसे 'बिरिंज बिरियाँ पुलाव' कहा जाता था.

यह भोजन की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो सीधे तौर पर जाति और हिंदू पहचान से जुड़ा है. पंत का मानना है कि भारत में अधिकांश लोग 'क्लोजेट नॉन-वेजिटेरियन' (छुपे हुए मांसाहारी) हैं. वे सार्वजनिक रूप से शाकाहार का ढोंग करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से मांस का सेवन करते हैं. यह पाखंड सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा है, जहाँ शाकाहार को 'पवित्र' और 'सात्विक' माना जाता है. पंत महात्मा गांधी (जो ब्राह्मण नहीं थे) पर भी इसका दोष देते हैं कि उन्होंने शाकाहार के इस विचार को पूरे देश पर थोप दिया.

पंत मारवाड़ी और बनिया समुदायों के कट्टर शाकाहार के पीछे एक आर्थिक तर्क देते हैं. उनके अनुसार, यह मैक्स वेबर की 'प्रोटेस्टेंट एथिक' जैसा है - "गोश्त में पैसा खर्च होता है, दारू में पैसा खर्च होता है. कुछ खर्च मत करो, गद्दी पे बैठ जाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ." यह शुद्धता की छवि बनाने और पैसे बचाने का एक तरीका है.

पंत इस धारणा को भी चुनौती देते हैं कि सभी ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं. वे बताते हैं कि बंगाली और कश्मीरी ब्राह्मण पारंपरिक रूप से मांस और मछली खाते हैं, क्योंकि उनकी परंपरा में शाक्त पूजा और बलि प्रथा शामिल रही है. यह दिखाता है कि 'हिंदू भोजन' कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय और सामुदायिक परंपराओं के आधार पर भारी भिन्नता है. बलि प्रथा का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं कि यह एक मूल हिंदू परंपरा रही है, जो आज के हिंदुत्व के राजनीतिक विमर्श से मेल नहीं खाती.

इस राजनीति का एक और गहरा पहलू लैंगिक भेदभाव है. पंत बताते हैं कि पितृसत्तात्मक भारतीय परिवारों में पुरुषों को बेहतर भोजन (गेहूं, मांस के अच्छे टुकड़े) मिलता है, जबकि महिलाएँ अक्सर बचा-खुचा खाती हैं. कई ब्राह्मण परिवारों में महिलाएँ शाकाहारी रहते हुए भी अपने पतियों के लिए मांस पकाती थीं. यह असमानता हमारी रसोई के भीतर गहराई तक समाई हुई है.

पाठकों से अपील :

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.