19/10/2025: बिहार पर सीमा चिश्ती | विश्वगुरु पर आकार पटेल | लोकतंत्र पर एन एपलबॉम | मुगल योगदान पर क्रिस्टोफ जैफरलो | ईबीसी की ताकत पर आमिर रज़ा

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां

हरकारा के पाठकों / श्रोताओं को दीपावली की शुभकामनाएं. हमारे लिए तो शोर कम रोशनी ज़्यादा रोज के लिए ही है, इसलिए दीवाली के लिए भी. कल हमारा भी अवकाश रहेगा. अगला अंक मंगलवार शाम यानी 21 अक्टूबर की शाम को आएगा. आज के रविवारीय अंक में बजाए खबरों के हमने कुछ लंबे लेखों के जरूरी और चुनींदा हिस्से चुने हैं जो आप अपनी सुविधा से पढ़ या सुन सकते हैं. ये लेख बिहार, लद्दाख, भारत और जी20, मुगल वास्तुशिल्प और लोकतंत्र, जोहरान ममदानी की दावेदारी पर केंद्रित हैं. हमारी साझा समझ और विमर्श बढ़ाने के इरादे से.

टीम हरकारा

सीमा चिश्ती : बिहारी का राजनीतिक मंथन और देश के लिए उभरती निर्णायक संभावनाएं

2025 की उथल-पुथल: बिहार के राजनीतिक पल को समझना जो दिखता तो अराजकता जैसा है – सीटों के बँटवारे का संघर्ष, गठबंधन में तनाव, एक नई पार्टी का उभरना – वह असल में जातीय जनगणना के खुलासों से शुरू हुए गहरे राजनीतिक पुनर्संतुलन को दिखाता है.

द वायर की संपादक सीमा चिश्ती का यह लंबा विश्लेषण बिहार की सियासी थाह को टटोलता है और साथ में उन मायनों को उजागर करता है, जो इस समय चल रहे चुनावों के जरिये हमारे सामने हैं.

बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे राजनीतिक उथल-पुथल एक आम लोकतांत्रिक मुकाबले का दिखावा कर सकती है.

विशेष गहन संशोधन ने अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है. लेकिन जो चुनावी अराजकता के रूप में दिखाई दे रहा है, वह असल में राजनीतिक मंथन का एक गहरा क्षण है, एक समुद्र मंथन, जहाँ राज्य की ऐतिहासिक जाति जनगणना के खुलासों से पारंपरिक गठबंधन संरचनाओं को मौलिक रूप से फिर से बनाया जा रहा है.

यह मंथन एक अनोखा भ्रामक राजनीतिक क्षण बनाता है, जहाँ सतही दिखावे के पीछे गहरे ढाँचागत बदलाव छिपे हैं. महागठबंधन का दिखाई देने वाला मतभेद और एनडीए की स्पष्ट संगठनात्मक श्रेष्ठता उन जटिल अंदरूनी लहरों को छिपाती है जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकती हैं.

जाति जनगणना: एक उत्प्रेरक

बिहार के जातीय सर्वेक्षण के आँकड़ों के जारी होने से राज्य का राजनीतिक समीकरण साधारण वोट-बैंक के गणित से कहीं आगे बदल गया है. इस रहस्योद्घाटन ने कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आबादी का 36% है – जिसमें 112 उप-जातियाँ शामिल हैं जिनकी कुल आबादी 13 करोड़ है – ने पहले से अनदेखे समुदायों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना पैदा कर दी है.

यह जनसांख्यिकीय जागरण एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जब मौजूदा सत्ता संरचनाएँ लचीली हो जाती हैं और नए गठबंधन उभरते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2027 में राष्ट्रीय जाति जनगणना कराने का समझौता एक आश्चर्य था. एक ऐसी पार्टी जो जातिगत पहचान को हिंदू एकता में समाहित करने पर बनी है, वह जातिगत विभाजनों को गिनने और इस तरह उन्हें वैध बनाने के लिए क्यों सहमत होगी?

यह गणना बहुत सोची-समझी थी. पहला, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा नतीजों – जहाँ समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने अपनी संगठनात्मक ताक़त के बावजूद बीजेपी को हरा दिया – ने विरोध को व्यर्थ बना दिया. विपक्ष ने जाति जनगणना को एक मुद्दे के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था. निरंतर विरोध करने से वोट का नुक़सान होता और इसे अंततः लागू होने से रोका भी नहीं जा सकता था.

दूसरा, बीजेपी ने अपने प्रणालीगत लाभों पर दाँव लगाया: लगभग पूर्ण मीडिया नियंत्रण, बेहतर संगठन, विशाल वित्तीय संसाधन, और संस्कृतीकरण (Sanskritisation) को बढ़ावा देने के लिए एक दशक का काम – यानी निचली जातियों की उच्च-जाति की प्रथाओं को अपनाने और इस तरह सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर उठने की आकांक्षा. उन्होंने शर्त लगाई कि अगर वे उन आँकड़ों के इर्द-गिर्द के विमर्श (narrative) को नियंत्रित करते हैं तो आँकड़ों के सामने आने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा.

तीसरा, और सबसे कुटिलतापूर्ण, उन्होंने गणना की कि जाति की गिनती विपक्षी एकता को खंडित कर देगी. यदि 112 उप-जातियाँ प्रत्येक अपने अलग-अलग हितों का पीछा करती हैं, तो किसे लाभ होता है? उस पार्टी को जिसके पास 112 अलग-अलग सौदे करने के लिए संसाधन हैं. यह विखंडन ही एक संपत्ति बन जाता है. इंडिया टुडे मूड ऑफ़ द नेशन पोल के आँकड़े इस व्याख्या का समर्थन करते हैं. फरवरी 2024 में, 59% लोग जाति जनगणना के पक्ष में थे; अगस्त 2024 तक, यह बढ़कर 74% हो गया. बीजेपी इस लहर का मुक़ाबला नहीं कर सकती थी. इसके बजाय, वे इस पर सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं. जिसे शुरू में एक रणनीतिक रियायत के रूप में देखा गया था, वह अब एक सोचा-समझा जुआ लगता है कि संगठनात्मक मशीनरी किसी तरह जाति-आधारित गोलबंदी की विघटनकारी क्षमता को नियंत्रित कर सकती है.

हालाँकि, बिहार का अनुभव बताता है कि यह गणना मौलिक रूप से ग़लत हो सकती है.

छोटी पार्टियों में विखंडन और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी पार्टियों का मुखर होना यह संकेत देता है कि जनगणना ने ऐसी ताक़तों को उजागर किया है जो पारंपरिक पार्टी की निष्ठाओं से परे हैं. प्रत्येक EBC उप-जाति को अब अपने जनसांख्यिकीय वज़न का सटीक ज्ञान है, जिससे प्रतिनिधित्व की अमूर्त अवधारणाएँ ठोस राजनीतिक माँगों में बदल गई हैं.

इसके निहितार्थ राष्ट्रीय स्तर पर हैं. बिहार में जाति-आधारित राजनीति का सफल पुनर्संतुलन पूरे भारत में इसी तरह की माँगों को जन्म दे सकता है, जो संभावित रूप से बीजेपी के सावधानीपूर्वक बनाए गए सामाजिक गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है, जहाँ जाति चेतना को हिंदुत्व के व्यापक ढाँचे के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है.

महागठबंधन के अशांत जल

विपक्षी गठबंधन की सीटों के बँटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में विफलता संगठनात्मक अक्षमता से परे ढाँचागत समस्याओं को उजागर करती है. कुछ निर्वाचन क्षेत्रों – जिनमें वैशाली, तारापुर और लालगंज शामिल हैं – में ‘दोस्ताना लड़ाई’ का उभरना, गठबंधन लोकतंत्र और सत्तावादी क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रवृत्तियों के बीच मौलिक तनाव का प्रतिनिधित्व करता है.

पार्टी द्वारा विशेष रूप से चुने गए प्रभारी कृष्णा अल्लवरु के तहत कांग्रेस का नया मुखर रवैया, आरजेडी के माने हुए स्वाभाविक नेतृत्व को सीधे चुनौती देता है. यह आंतरिक तनाव तब विशेष रूप से हानिकारक साबित होता है जब जाति जनगणना को सैद्धांतिक रूप से महागठबंधन की पिछड़ी जाति की अपील को मज़बूत करना चाहिए. सीट को अंतिम रूप देने से पहले ईबीसी दस्तावेज़ जारी करने पर कांग्रेस का ज़ोर, सहयोगियों के लिए निराशाजनक होने के बावजूद, बिहार की बदली हुई जनसांख्यिकीय वास्तविकता के बारे में रणनीतिक सोच का संकेत देता है. यह ओबीसी पैलेट के नए दिखाई देने वाले मोतियों को एक सुसंगत सामाजिक न्याय की कहानी में पिरोने का एक प्रयास था. चुनौती कार्यान्वयन में है – क्या पार्टी दस्तावेज़ से आंदोलन तक जा सकती है?

बिहार की राजनीतिक संस्कृति में दिखाई देने वाली फूट के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता, जहाँ ताक़त और कमज़ोरी की धारणाएँ अक्सर नतीजों को तय करती हैं. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी जैसी पार्टियों का आचरण, जो न्यूनतम चुनावी उपस्थिति के बावजूद पर्याप्त सीट हिस्सेदारी की माँग कर रही है, बढ़ी हुई जाति चेतना के युग में गठबंधन की राजनीति की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है. जनगणना के आँकड़ों से उत्साहित हर समुदाय का नेता अब अधिकतम राजनीतिक रियायतें निकालने के अवसर देखता है; यह गतिशीलता गठबंधन निर्माण को कई गुना अधिक जटिल बना देती है.

यह उथल-पुथल, चाहे कितनी भी अस्त-व्यस्त क्यों न हो, कुछ स्वस्थ चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है: एक राजनीतिक मंथन जहाँ दबी हुई महत्वाकांक्षाएँ सतह पर आती हैं और मान्यता की माँग करती हैं.

राजनीतिक मंथन के ऐसे क्षणों में, महत्वाकांक्षी नेता उभरते हैं, और पार्टियाँ एक बड़ी भूमिका के लिए ख़ुद को फिर से तैयार करती हैं. सवाल यह नहीं है कि वे सफल होंगे या नहीं; सवाल यह है कि क्या गठबंधन की संरचना इन वैध आकांक्षाओं को समायोजित कर सकती है या उनके वज़न के नीचे बिखर जाएगी.

बीजेपी पर महाराष्ट्र मॉडल का साया

बीजेपी की स्पष्ट संगठनात्मक श्रेष्ठता एनडीए में महत्वपूर्ण अंतर्निहित तनावों को छिपाती है जो निर्णायक साबित हो सकते हैं.

पहली बार बीजेपी और जेडी(यू) को बराबर सीट हिस्सेदारी (प्रत्येक को 101) देने का निर्णय एक गहरे शक्ति संतुलन के बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो नीतीश कुमार के घटते प्रभाव का संकेत है. जेडी(यू) नेता को खेल में बनाए रखा जा रहा है लेकिन साथ ही उनका क़द भी छोटा किया जा रहा है.

यह समानता पारंपरिक ‘बड़े भाई-छोटे भाई’ के फ़ॉर्मूले को तोड़ती है जिसने पहले जेडी(यू) को कमज़ोर चुनावी प्रदर्शन के बावजूद प्रतीकात्मक वरिष्ठता दी थी. समान बँटवारा चुनाव के बाद के संभावित परिदृश्यों के लिए तैयारी करता है जहाँ बीजेपी बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नेतृत्व का दावा कर सकती है. अमित शाह का नीतीश को अगला मुख्यमंत्री नामित करने से स्पष्ट इनकार, अन्य जगहों पर इसी तरह के क़दमों से पहले एक रणनीतिक अस्पष्टता का प्रतिनिधित्व करता है.

महाराष्ट्र के साथ समानता को नज़रअंदाज़ करना असंभव है. वहाँ, बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया, फिर एक उच्च जाति के ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया. क्या बिहार में चुनाव के बाद इसी तरह का आश्चर्य देखने को मिल सकता है? यह संभावना अभियान पर एक तलवार की तरह लटकी हुई है, जो जेडी(यू) और उसके पारंपरिक समर्थकों के भीतर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है.

नीतीश को अति पिछड़ा के बीच लगभग मसीहा का दर्जा प्राप्त है, जो उन्होंने निरंतर नीतिगत फ़ोकस के माध्यम से अर्जित किया है, जिसमें अति पिछड़ा श्रेणी का निर्माण, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं. 74 साल की उम्र में, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने को लेकर शाह की अस्पष्टता का सामना करते हुए, कुमार का घटता क़द उनकी पारंपरिक EBC अपील को कम कर सकता है, खासकर अगर समुदायों को यह महसूस होता है कि वह राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं.

अब आते हैं प्रशांत किशोर, जिनके पास गहरी जेब है, नीतीश की पार्टी के पूर्व सदस्य हैं जो आज भी मोदी की आलोचना करने से इनकार करते हैं. किशोर की भविष्यवाणी कि जेडी(यू) 25 से कम सीटें जीतेगी – 2020 में 43 से कम – न केवल आशावाद को दर्शाती है, बल्कि चुनावों में उनकी भूमिका का एक संकेतक भी हो सकती है. अति पिछड़ा-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी रणनीतिक स्थिति, चुनावी कमज़ोरियों की एक परिष्कृत समझ के साथ मिलकर, महत्वपूर्ण संभावित प्रभाव का सुझाव देती है. किशोर को मायने रखने के लिए सीटें जीतने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक कि 3-5% का वोट शेयर भी, अगर जेडी(यू) से असंगत रूप से खींचा जाता है, तो क़रीबी मुक़ाबले वाली सीटों को पलट सकता है, जैसा नुक़सान चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनावों में जेडी(यू) को पहुँचाया था.

पासवान का क़द बढ़ना, वर्तमान में कोई विधायक न होने के बावजूद 29 सीटें हासिल करना, एक और रणनीतिक पुनर्संरेखण के आयाम का प्रतिनिधित्व करता है. 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी 100% सफलता दर और पार्टी के 6% राज्यव्यापी वोट शेयर ने उन्हें एक मामूली खिलाड़ी से एक संभावित किंगमेकर में बदल दिया है. उनका उभार चुनाव के बाद के गणित में निर्णायक साबित हो सकता है, जो नीतीश के लिए काफ़ी निराशाजनक होगा.

अति पिछड़ों का सवाल

अति पिछड़ा वोट बैंक का 36% आबादी का हिस्सा 2025 का निर्णायक कारक है, फिर भी उनका राजनीतिक पथ आश्चर्यजनक रूप से अस्थिर बना हुआ है. जनगणना के खुलासों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व की उम्मीदें पैदा की हैं जिन्हें मौजूदा पार्टियाँ पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं. EBC केवल 12% मंत्रिस्तरीय पदों पर हैं और सरकारी रोज़गार में पीछे हैं.

1970 के दशक के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने OBC के भीतर EBC श्रेणी बनाई थी. नाई (नाई) समुदाय से आने वाले ठाकुर को आरएसएस से जुड़े समूहों से शातिर विरोध का सामना करना पड़ा जो एक “निचली जाति” के व्यक्ति को राज्य के शीर्ष पद पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. 2024 के चुनावों से पहले ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करना बीजेपी की चिंता को दर्शाता है. यह मानता है कि वैकल्पिक विमर्श – पिछड़े वर्गों का बहुजन के रूप में एकजुट होकर अपने लोकतांत्रिक हक़ का दावा करना – हिंदुत्व की राजनीति के लिए एक अस्तित्वगत ख़तरा है. ठाकुर की विरासत को अपनाकर, बीजेपी ख़ुद को पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के एक चैंपियन के रूप में पेश करने का प्रयास करती है, जबकि वह उस मूल पुनर्वितरण की राजनीति से बचती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करते थे.

बीजेपी ने गणना की है कि जुलाई 2025 से शुरू की गई 20 कल्याणकारी योजनाएँ, जो विशेष रूप से ईबीसी और महिलाओं को लक्षित करती हैं, कुमार की अपील में किसी भी कमी और ईबीसी के बीच मोहभंग की भरपाई कर सकती हैं. मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना (21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये प्रदान करना) जैसे कार्यक्रम सीधे भौतिक हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, एक ऐसी प्रथा जिसे कभी मोदी ने “रेवड़ी कल्चर” कहकर उपहास किया था.

सतही अराजकता के नीचे एक मौलिक वैचारिक मुक़ाबला है जिसे जाति जनगणना ने और तेज़ कर दिया है. बीजेपी का प्रोजेक्ट, जिसे तीन दशकों में परिष्कृत किया गया है, समरसता है – सभी हिंदू जातियों को हिंदुत्व के तहत सामंजस्यपूर्ण एकता में लाना. इसके लिए जातिगत विविधता को स्वीकार करते हुए इसे गैर-राजनीतिक बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी लाभ देना और ढाँचागत सत्ता के पुनर्वितरण से बचना ज़रूरी है. यह रणनीति 2014 के बाद से उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से काम कर रही है, विशेष रूप से यूपी में, जहाँ अपना दल और निषाद पार्टी जैसी पार्टियों ने ओबीसी के एकाधिकार को तोड़ने में मदद की.

लेकिन बिहार की जनगणना समरसता की सीमा को उजागर करती है. जब समुदायों को अपनी सटीक ताक़त पता होती है, तो प्रतीकात्मक इशारे अपर्याप्त लगते हैं. शासन में 2% प्रतिनिधित्व प्राप्त करने वाला 5% समुदाय गणित कर सकता है. माँग समायोजन से आनुपातिक शक्ति में बदल जाती है.

इसके ख़िलाफ़, विपक्ष कथित तौर पर सामाजिक न्याय की पेशकश करता है, जो ऐतिहासिक उत्पीड़न की स्पष्ट स्वीकृति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण के लिए एक प्रतिबद्धता है. यह बहुजन दृष्टिकोण है: भारत की पिछड़ी जातियाँ, जो जनसांख्यिकीय बहुमत का गठन करती हैं, को समान राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए. हालाँकि, मंडल आयोग के युग से व्यक्त की गई चुनौती बनी हुई है: आप भारत की खंडित पिछड़ी जातियों को एक सुसंगत राजनीतिक शक्ति में कैसे एकजुट करते हैं? वही विविधता जो उन्हें सामूहिक रूप से शक्तिशाली बनाती है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धी बनाती है. एक ओबीसी समूह द्वारा प्राप्त प्रत्येक लाभ संभावित रूप से दूसरे के लिए एक नुक़सान है.

बड़े दाँव

ये चुनाव कई व्यापक भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तियों का परीक्षण करते हैं. पारंपरिक राजनीतिक निश्चितताओं को अब नई जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं, पीढ़ीगत बदलाव और विकसित होती मतदाता अपेक्षाओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जो अराजकता के रूप में दिखाई देता है – सीटों के बँटवारे का संघर्ष, गठबंधन में तनाव, नई पार्टी का उदय – वास्तव में जाति जनगणना के खुलासों से शुरू हुए गहरे राजनीतिक पुनर्संतुलन को दर्शाता है.

जनगणना के बाद जाति-आधारित गोलबंदी की सफलता या विफलता देश भर में इसी तरह के आंदोलनों को प्रभावित कर सकती है, जो संभावित रूप से राष्ट्रीय गठबंधनों को प्रभावित कर सकती है. बीजेपी की इन ताक़तों को हिंदुत्व के ढाँचे के भीतर नियंत्रित करने की क्षमता, समरसता को समता पर तरजीह देते हुए, पर बारीक़ी से नज़र रखी जाएगी. असली बिहार 2025 की कहानी सतही संगठनात्मक क्षमता में नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की धाराओं में निहित है जिसे जाति जनगणना ने उजागर किया है. इस मंथन के क्षण में, दिखावा गहरा भ्रामक साबित होता है.

सात दशकों तक, भारत की पिछड़ी जातियों ने अपनी जनसांख्यिकीय वास्तविकता के बारे में अधूरी जानकारी के साथ काम किया. बिहार की जनगणना ने स्पष्टता प्रदान की, जिसकी उम्मीद देश के बाकी हिस्सों को 2027 में है. अब और कठिन काम आता है: इस जनसांख्यिकीय बहुमत को राजनीतिक शक्ति में बदलना, व्यक्तिगत जाति के हितों को सामूहिक बहुजन एकजुटता में बदलना, और संवैधानिक वादों को जीवंत वास्तविकता में बदलना.

यह मंथन अंततः शांत होगा, जिससे नए संरेखण, नए नेता और नई संभावनाएँ पैदा होंगी. क्या ये सामाजिक न्याय की सेवा करते हैं या नए लेबलों के तहत मौजूदा पदानुक्रमों को मज़बूत करते हैं, यह इस महत्वपूर्ण क्षण में किए गए विकल्पों पर निर्भर करता है.

आकार पटेल | खोखली महत्वाकांक्षाओं के मारे मोदी के भारत को कौन पूछ रहा है दुनिया के मंच पर

आखिरी बार आपने भारत और G20 के बारे में कब कुछ पढ़ा या देखा था? और उस याद से आपको क्या याद आता है? मेरी तरह, कई पाठकों के लिए, जवाब सबसे ज़्यादा ये होंगे: जब भारत कुछ साल पहले अध्यक्ष था, और भारत की अध्यक्षता के बारे में लगे पोस्टर और होर्डिंग्स.

अगर पूछा जाए कि उस अध्यक्षता में क्या परिणाम हासिल हुए या हमने जो शुरू किया था, उसका फ़ॉलो-अप करने की क्या योजनाएँ हैं, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि, आपकी तरह, मुझे भी नहीं पता. G20 वाली बात एक इवेंट का मौक़ा थी, और वो इवेंट ख़त्म हो चुका है.

कुछ दिनों पहले, फिर से, भारत संयुक्त राष्ट्र गया और माँग की कि संस्था ख़ुद में सुधार करे. 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के ठीक बाद और भारतीय स्वतंत्रता से दो साल पहले गठित, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वही पाँच स्थायी सदस्य बने हुए हैं. जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार शब्दों का उपयोग करता है, तो हमारा मतलब होता है कि हम भी सुरक्षा परिषद में वीटो के साथ एक स्थायी सीट चाहते हैं.

हमारे विदेश मंत्री के शब्दों में, “अफ़्रीका के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जाना चाहिए. परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए. एक सुधरे हुए परिषद वास्तव में प्रतिनिधि होनी चाहिए. और भारत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के लिए तैयार है.”

ये बड़ी ज़िम्मेदारियाँ जिन्हें हम संभालने के लिए तैयार हैं, इस लेख का विषय हैं. महत्वाकांक्षा रखना ठीक है; सवाल यह है कि हम इसके साथ करना क्या चाहते हैं.

बीजेपी के 2024 के घोषणापत्र में, 2019 की तरह, इस बारे में एक पंक्ति है. इसमें लिखा है: “हम वैश्विक निर्णय लेने में भारत की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.” यह कैसे हासिल किया जाएगा? इस पर विस्तार से नहीं बताया गया. भारत सभी पाँच स्थायी सदस्यों और महासभा के दो-तिहाई सदस्यों को यह समझाने के लिए क्या कहेगा कि उसे और अधिक शक्ति दी जानी चाहिए? दुनिया के साथ अधिक लोकप्रिय बनने का रास्ता क्या था? इसका कोई ज़िक्र नहीं.

इस विचार के अलावा कि भारत के पास जितना है उससे अधिक का हक़ है और दुनिया को उसे यह दे देना चाहिए, विदेश नीति के इस पहलू का कोई सीधा और विशिष्ट उद्देश्य नहीं दिखता.

मान लीजिए कि हमें यह सीट मिल गई. हम इसके साथ ऐसा क्या करेंगे जो हम आज नहीं कर सकते? इस पर भी कोई स्पष्टता नहीं है. ग़ाज़ा और यूक्रेन पर, जो हमारे समय के दो सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दे हैं, भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण वोटों से अनुपस्थित रहना रहा है. जब किसी के पास दुनिया को कहने के लिए कुछ नहीं है तो वीटो होने या न होने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता.

1990 के बाद से चीन का महाशक्ति के रूप में उदय औद्योगिक नीति और आर्थिक विकास के दम पर हुआ है, न कि उसकी UNSC सीट के आधार पर.

2014 के घोषणापत्र में, बीजेपी ने कहा था कि उसके पूर्ववर्ती यूपीए की विदेश नीति में, “स्पष्टता के बजाय, हमने भ्रम देखा है” और “कूटनीति के अभाव” के कारण, भारत “लड़खड़ाता हुआ दिख रहा है, जबकि उसे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के साथ जुड़ना चाहिए था.”

मनमोहन सिंह के तहत, भारत “भारत के पड़ोसियों के साथ स्थायी मैत्रीपूर्ण और सहकारी संबंध स्थापित करने में विफल रहा था” और “भारत और उसके पड़ोसी दूर हो गए थे.” पार्टी इसे ठीक करेगी और “सार्क को मज़बूत करेगी.” तथ्य यह है कि नवंबर 2014 के बाद से सार्क की बैठक नहीं हुई है क्योंकि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उस शिखर बैठक के बाद से अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के सभी नेता बदल चुके हैं. भारत में वही व्यक्ति शीर्ष पर है.

हम अपने पड़ोस को भी एक साथ नहीं ला सकते, लेकिन मानते हैं कि अगर संयुक्त राष्ट्र में अधिक शक्ति दी जाए, तो हम दुनिया को सुधार सकते हैं. बीजेपी के घोषणापत्र हमें बताते हैं कि पार्टी आसियान के साथ जुड़ने के लिए और अधिक करेगी, लेकिन हमने 2019 में आसियान के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार समझौते, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल न होने का विकल्प चुना.

घोषणापत्रों में “वसुधैव कुटुंबकम” शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन नरसंहार से भाग रहे रोहिंग्या को यह बताने की कोशिश करें कि भारत मानवता को एक संयुक्त परिवार के रूप में देखता है. यह बांग्लादेशी शरणार्थी को बताने की कोशिश करें, या नागरिकता संशोधन अधिनियम से बाहर रखे गए लोगों को. उन दो शब्दों में कोई मूल्य नहीं है, और वे लच्छेदार बातों के अलावा कुछ नहीं देते.

तब हमें इस सवाल पर आना चाहिए: अगर हमारे पास वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है और अगर हम नहीं जानते कि हम अपने वीटो के साथ क्या करेंगे, तो हम एक बड़ी भूमिका के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं? जवाब हमें वहीं ले जाता है जहाँ से हमने इस कॉलम में शुरू किया था. यह हमें इतराने और यह दिखावा करने का एक मंच देता है कि हम दुनिया के नेता हैं और वैश्विक समुदाय की अग्रणी रोशनी हैं.

यह एक और जगह है जहाँ हम यह दिखावा कर सकते हैं कि हम प्रासंगिक हैं और अपनी व्यक्तिगत और बहुत भौतिक कूटनीति का प्रदर्शन कर सकते हैं.

दुनिया यह जानती है. उसने हमें देखा है और हमारे शब्दों और हमारी चुप्पियों और अनुपस्थितियों को सुना है. वह एक पल के लिए भी इस विचार को नहीं मानती कि कोई भी एक राष्ट्र बाकी की तुलना में किसी चीज़ का ज़्यादा “हक़दार” है.

इसी कारण से, यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने UNSC की स्थायी सीट पाने का कोई रास्ता नहीं बताया है. अगर वह ऐसा करती, तो ऐसे सवाल होते जिनके उसके पास कोई जवाब नहीं होते.

एन एपलबॉम | लोकतंत्र की मशाल बुझ गई

यह लेख द एटलांटिक पत्रिका में मशहूर लेखक और पत्रकार एन एपलबॉम ने 14 अक्टूबर, 2025 वाले अंक में लिखा है. एपलबॉम एक जानी-मानी अमेरिकी-पोलिश इतिहासकार, पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें खासतौर पर तानाशाही, साम्यवाद और रूस एवं पूर्वी यूरोप के इतिहास पर अपने गहरे काम के लिए जाना जाता है. अपने लेखन के लिए उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार जैसे कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं. आज के दौर में, वह लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों और दुनिया भर में बढ़ते निरंकुश शासन पर अपनी बेबाक और विश्लेषणात्मक टिप्पणियों के लिए पहचानी जाती हैं. लेख के मुख्य अंश.

“हम इन सच्चाइयों को स्वयं-स्पष्ट मानते हैं, कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं.” जुलाई 1776 में छपने के कुछ ही हफ़्तों के अंदर, ये शब्द पूरी दुनिया में फैल गए. अगस्त में, लंदन के एक अख़बार ने स्वतंत्रता की घोषणा (Declaration of Independence) को पूरा छापा. एडिनबर्ग ने भी ऐसा ही किया. उसके तुरंत बाद, यह मैड्रिड, लीडेन, वियना और कोपेनहेगन में भी छपा.

जल्द ही, दूसरों ने इस दस्तावेज़ से और भी गहरे तरीक़े से प्रेरणा ली. थॉमस जेफ़रसन ने ख़ुद 1789 में फ़्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा जारी किए गए ‘मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा’ का मसौदा तैयार करने में मदद की थी. 1804 की हैती की स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिकी और फ़्रांसीसी दोनों उदाहरणों पर आधारित थी, जिसमें “उस देश में स्वतंत्रता का साम्राज्य” बनाने का आह्वान किया गया था “जिसने हमें जन्म दिया है.” आने वाले दशकों में, ग्रीस, लाइबेरिया (जिसके लेखक का जन्म वर्जीनिया में हुआ था) और कई नए लैटिन अमेरिकी देशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणाएँ जारी कीं. 1918 में, चेकोस्लोवाकिया के पहले राष्ट्रपति, थॉमास मासारिक ने फ़िलाडेल्फ़िया के इंडिपेंडेंस हॉल में संस्थापकों की स्याही का इस्तेमाल करते हुए, ‘स्वतंत्र मध्य-यूरोपीय राष्ट्रों के साझा लक्ष्यों की घोषणा’ पर हस्ताक्षर किए.

उस मौक़े पर, लिबर्टी बेल (स्वतंत्रता की घंटी) की एक प्रतिकृति बजाई गई थी, इसलिए नहीं कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या अधिकारी ने ऐसा करने के लिए कहा था, बल्कि इसलिए कि मासारिक अमेरिका की स्थापना की कहानी से प्रेरित थे. उन्होंने यह घोषणा अमेरिकी विदेश नीति के किसी दबाव की वजह से नहीं की, बल्कि जेफ़रसन के शब्दों और उनके मतलब की वजह से की थी. 1776 से ही, अमेरिकी सिर्फ़ अपने होने भर से लोकतंत्र को बढ़ावा देते रहे हैं. मानवाधिकार और क़ानून का शासन हमारे संस्थापक दस्तावेज़ों में हैं. एक औपनिवेशिक साम्राज्य से अलग होने का सपना भी उनमें बसा है. हमारी आकांक्षाओं ने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया है, तब भी जब हम ख़ुद उन पर खरे नहीं उतरे.

20वीं सदी में, हम सिर्फ़ लोकतांत्रिक आदर्शों का मॉडल बनने से आगे बढ़कर, उन्हें एक नीति के तौर पर फैलाने या बढ़ावा देने लगे. हमने ऐसा कुछ हद तक इसलिए किया क्योंकि लोकतंत्र की भाषा हमारे डीएनए में है, और जब हमारा सामना निरंकुश शासकों और तानाशाहों से होता है, तो हम इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं. वुडरो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की दलील देते हुए कहा था कि अमेरिका को “स्वार्थी और निरंकुश ताक़त” के ख़िलाफ़ “शांति और न्याय के सिद्धांतों” की वक़ालत करनी चाहिए. 1940 में, फ्रैंकलिन डी. रूज़वेल्ट ने अमेरिका को “लोकतंत्र का शस्त्रागार” कहा, जो नाज़ियों के ख़िलाफ़ ब्रिटिश सहयोगियों की मदद करने के लिए दृढ़ था: “कोई भी तानाशाह, या तानाशाहों का कोई भी गुट, उस दृढ़ संकल्प को कमज़ोर नहीं करेगा.”

शीत युद्ध के दौरान, हमने स्वतंत्रता और अधिकारों जैसे शब्दों को न सिर्फ़ अपनी सैन्य रणनीति से जोड़ा, बल्कि अपनी राष्ट्रीय पहचान और अपनी संस्कृति से भी जोड़ा. हम मुक्त बाज़ारों, एक स्वतंत्र प्रेस, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़्म (अमूर्त अभिव्यक्तिवाद) और जैज़ संगीत के समर्थक थे, और हमने इन चीज़ों का भी निर्यात किया. बहुत से लोग इन्हें चाहते थे. 1960 और 70 के दशक में वॉयस ऑफ़ अमेरिका के जैज़ ब्रॉडकास्ट के मेज़बान विलिस कोनोवर के 3 करोड़ श्रोता थे, जिनमें से ज़्यादातर रूस और पूर्वी यूरोप में थे. 1950 में स्थापित ‘कांग्रेस फॉर कल्चरल फ़्रीडम’ ने पूरे यूरोप के कम्युनिस्ट-विरोधी बुद्धिजीवियों को एक आंदोलन में एकजुट किया.

कई लोगों को हमारी भाषा पाखंडी लगती थी, और वे सही थे: अमेरिकी लोकतंत्र की बातें करते हुए भी तानाशाही का समर्थन करने में पूरी तरह सक्षम थे. हम विदेशों में जिन आदर्शों के लिए लड़ने की बात करते थे और घर पर उन पर अमल न कर पाने का विरोधाभास विदेशियों के साथ-साथ अमेरिकियों को भी परेशान करता था. 1954 में, न्याय विभाग ने ‘ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन’ सुप्रीम कोर्ट मामले में एक एमिकस ब्रीफ़ (न्याय मित्र याचिका) दायर की, जिसमें नस्लीय अलगाव को ख़त्म करने के पक्ष में तर्क दिया गया. इसके कारणों में से एक यह था कि नस्लवादी क़ानून “मित्र देशों में भी लोकतांत्रिक आस्था के प्रति हमारी निष्ठा की तीव्रता पर संदेह” पैदा करते हैं.

लोकतांत्रिक आस्था. चूँकि यह हमारी विदेश नीति के केंद्र में थी, हम इसके लिए प्रयास करते थे, भले ही हम इस पर खरे न उतरें. दूसरे भी ऐसा ही करते थे. समय के साथ, इन लोकतांत्रिक आकांक्षियों की संख्या बढ़ती गई. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अमेरिकी स्वतंत्रता और समृद्धि के सपने ने पश्चिमी यूरोप और एशिया में शुरू में कमज़ोर रहे लोकतंत्रों को मज़बूत किया, जिसमें हाल ही में हारे हुए पश्चिम जर्मनी और जापान भी शामिल थे. उनकी राजनीतिक और आर्थिक सफलता ने दूसरों को भी इस राह पर खींचा. 70 के दशक में ग्रीस और स्पेन, 80 के दशक में दक्षिण कोरिया और ताइवान, और 90 के दशक में मध्य यूरोप लोकतंत्रों के क्लब में शामिल हुए. 1989 में, जिस साल पोलैंड के लोगों ने कम्युनिज्म को सत्ता से बाहर कर दिया, जब उनसे पूछा गया कि वे कैसा देश बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर पोल्स ने कहा होगा, “हम सामान्य बनना चाहते हैं.” और “सामान्य” से उनका मतलब एक यूरोपीय लोकतंत्र, एक कल्याणकारी व्यवस्था वाला पूंजीवादी राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक क़रीबी सहयोगी था.

हम अमेरिकी भी अपनी ही भाषा से प्रेरित थे. हम हमेशा यूरोप में अमेरिका की युद्ध के बाद की भूमिका को एक महान उदारता के कार्य के रूप में सोचते हैं, सोवियत आक्रमण से सहयोगियों की रक्षा. लेकिन लोकतंत्र को अपनी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान के केंद्र में रखकर, हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को भी मज़बूत करने में मदद की. और कुछ नहीं तो, सभी अमेरिकियों के पास, यहाँ तक कि हमारे गहरे सांस्कृतिक मतभेदों के अलग-अलग पक्षों के लोगों के पास भी एक साझा मक़सद था: चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, ईसाई हो या नास्तिक, हम सभी स्वतंत्रता के पक्ष में हो सकते थे.

यह देखते हुए कि हम कितनी सारी चीज़ों पर कितने गहरे बँटे हुए थे, यह असाधारण है कि हमारी विदेश नीति इतने लंबे समय तक कितनी द्विपक्षीय (bipartisan) थी, और इसे बढ़ावा देने के लिए हमने कितनी ऊर्जावान द्विपक्षीय संस्थाएँ बनाईं. रेडियो फ़्री यूरोप और वॉयस ऑफ़ अमेरिका—और बाद में रेडियो फ़्री एशिया और कई अन्य विदेशी भाषा के प्रसारकों—को हमेशा डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, साथ ही हैरी ट्रूमैन से लेकर हर राष्ट्रपति का समर्थन मिला. 1983 में अपनी स्थापना के बाद से, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी (NED) को भी ऐसा ही समर्थन मिला, जो रोनाल्ड रीगन के उस आह्वान से प्रेरित था जिसमें उन्होंने “लोकतंत्र के बुनियादी ढाँचे—एक स्वतंत्र प्रेस, यूनियन, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय—को बढ़ावा देने” के लिए नई संस्थाओं की बात की थी, “जो लोगों को अपना रास्ता चुनने, अपनी संस्कृति विकसित करने और शांतिपूर्ण तरीक़े से अपने मतभेदों को सुलझाने की अनुमति देती हैं.” यह संस्था, जिसे एक द्विपक्षीय बोर्ड चलाता है, उन समूहों को छोटे अनुदान देती है जो चुनावों की निगरानी करते हैं, बोलने की आज़ादी को बढ़ावा देते हैं, और क्लेप्टोक्रेसी (चोर-तंत्र) और सत्तावादी प्रचार से लड़ते हैं.

सिर्फ़ कुछ महीनों में हमने जो नाटकीय बदलाव देखा है—लोकतांत्रिक आस्था पर आधारित विदेश नीति से हटकर दुनिया के बारे में एक ज़्यादा सनकी, ज़्यादा सत्तावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की तरफ़—उसने इन संस्थानों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है. यह तथ्य कि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के सभी विदेशी प्रसारकों को बंद करने की कोशिश की है, बहुत कुछ कहता है. राष्ट्रपति ने कारी लेक, जो अमेरिकी सीनेट और एरिज़ोना के गवर्नर दोनों की दौड़ हार चुकी हैं, को वॉयस ऑफ़ अमेरिका (VOA) को ख़त्म करने के लिए नियुक्त किया, और उन्होंने यह काम बड़े उत्साह से किया, यहाँ तक कि VOA कर्मचारियों, पत्रकारों और अनुवादकों के वीज़ा को दिखावटी तरीक़े से रद्द कर दिया, कुछ मामलों में उन्हें अमेरिकियों की ओर से कई वर्षों तक काम करने के बाद देश छोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया. हालाँकि नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी ने कांग्रेस में अपने कई समर्थकों को, दोनों पार्टियों में, एकजुट किया है, फिर भी यह साज़िशी सिद्धांतकारों के एक छोटे समूह के निशाने पर है, जिनका इस प्रशासन में प्रभाव है क्योंकि एक्स (X) पर उनके बड़े फॉलोअर हैं या वे जो रोगन के पॉडकास्ट पर आ चुके हैं. रीगन को एक भोले-भाले आदर्शवादी के रूप में सोचना अजीब लगता है, लेकिन अब वह ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की थी जो निष्पक्ष चुनावों और क़ानून के शासन को बढ़ावा देती है.

इन ऐतिहासिक रूप से द्विपक्षीय संस्थानों के ख़िलाफ़, इस विश्वास के ख़िलाफ़ कि अमेरिकियों को दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा और उसे बढ़ावा देना चाहिए, और ख़ुद लोकतांत्रिक आस्था के ख़िलाफ़ यह बदलाव कुछ और बड़े बदलाव का हिस्सा है. हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो नियमित रूप से जजों और पत्रकारों पर हमला करता है, जो CEOs को उनकी कंपनियों में स्टॉक सौंपने और विश्वविद्यालय के अध्यक्षों को बेबुनियाद जुर्माना भरने के लिए धमकाता है, जो अमेरिकी शहरों में सैन्य बल भेजता है, जो एक नई तरह की आंतरिक पुलिस बना रहा है, और जो लाल और नीले अमेरिका के बीच गहरी होती खाई को ज़ोर-शोर से बढ़ावा देता है. विदेशों में, डोनाल्ड ट्रंप लोकतांत्रिक सहयोगियों की तुलना में तानाशाहों के साथ ज़्यादा ख़ुश दिखाई देते हैं. उनके मनमाने, दंडात्मक टैरिफ़ ने एक छोटे अफ़्रीकी देश लेसोथो को आर्थिक गिरावट में धकेल दिया. ग्रीनलैंड पर क़ब्ज़ा करने की उनकी माँगों ने डेनमार्क, जो अमेरिका का एक लंबे समय से सहयोगी है, में एक राजनीतिक संकट पैदा कर दिया.

उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से उनका एकमात्र उल्लेखनीय भाषण, जो सुरक्षा पर एक गंभीर चर्चा की उम्मीद कर रहे लोगों से भरे कमरे में दिया गया था, में उन्होंने यूरोपीय लोगों पर बोलने की आज़ादी पर कथित हमलों के लिए बेईमान या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए हमलों की एक सूची के साथ लताड़ लगाई. ट्रंप के अपने हमले “कट्टर-वामपंथी जजों” और “फ़ेक-न्यूज़ मीडिया” पर अब दुनिया भर में “हम इन सच्चाइयों को स्वयं-स्पष्ट मानते हैं, कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं” से कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं. व्लादिमीर पुतिन ने उन मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बारे में “फ़ेक न्यूज़”—यानी, सटीक जानकारी—फैलाते हैं. फ़िलीपींस के निरंकुश पूर्व राष्ट्रपति, रोड्रिगो दुतेर्ते ने एक प्रसिद्ध खोजी-रिपोर्टिंग साइट रैपलर को उसके काम को बदनाम करने के लिए “फ़ेक-न्यूज़ आउटलेट” कहा. मिस्र और म्यांमार जैसे अलग-अलग जगहों पर, “फ़ेक न्यूज़” के झूठे आरोप का इस्तेमाल वैध पत्रकारों को बर्बाद करने के लिए किया गया है.

ये सभी बदलाव एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं, एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जिस तरह से अमेरिकी ख़ुद को दुनिया के सामने पेश करते हैं, और जिस तरह से दूसरे उन्हें देखते हैं. आजकल अमेरिकी संस्कृति का सबसे सर्वव्यापी रूप यूरेशिया में शॉर्टवेव रेडियो पर प्रसारित होने वाला जैज़ प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि सोशल-मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं जो दुनिया के हर कोने में साज़िश के सिद्धांत, उग्रवाद, विज्ञापन, पोर्नोग्राफ़ी और स्पैम पंप करते हैं. जब अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन को राजनीतिक असहमति के कारण सोवियत संघ से निर्वासित किया गया था, तो अमेरिकी सरकार ने उनके अमेरिका आने की सुविधा दी थी. अब हमारे पास अलग हीरो हैं: ट्रंप प्रशासन ने टेट भाइयों को बचाने और उनका स्वागत करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिन्हें रोमानिया में गिरफ़्तार किया गया था और कुछ समय के लिए हिरासत में रखा गया था, और जिन पर ग्रेट ब्रिटेन में बलात्कार का आरोप था. (टेट भाई इन आरोपों से इनकार करते हैं.) कांग्रेस फॉर कल्चरल फ़्रीडम के बजाय, अब हमारे पास कंज़र्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस (CPAC) है, जो एक तरह का चलता-फिरता किराए का ट्रोल इवेंट है. कहीं भी—हंगरी, पोलैंड, ब्रिटेन, मेक्सिको, ब्राज़ील—एक जैसे राष्ट्रवादी CPAC टीम को अपने देश में आने और एक MAGA शो करने के लिए भुगतान कर सकते हैं. स्टीव बैनन या क्रिस्टी नोएम आएँगे, स्थानीय प्रतिभाओं के साथ एक ज़ोरदार भाषण देंगे, और उन्हें सुर्खियाँ बटोरने में मदद करेंगे. पोलिश राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर से कुछ दिन पहले ज़ेशुफ़ के पास आयोजित एक CPAC सम्मेलन में नोएम थीं और इसे एक पोलिश क्रिप्टोकरेंसी कंपनी ने प्रायोजित किया था जो अमेरिकी लाइसेंस चाहती है.

अमेरिकी संस्कृति अब स्वतंत्रता की आकांक्षा का पर्याय नहीं है, बल्कि लेन-देन और गोपनीयता का पर्याय है: वे एल्गोरिदम जो रहस्यमय तरीक़े से यह तय करते हैं कि आप क्या देखते हैं, गुमनाम अरबपतियों द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा, वे सौदे जो अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के नेताओं के साथ कर रहे हैं जिनसे उन्हें ख़ुद और शायद उन दूसरों को फ़ायदा होता है जिनके नाम हम नहीं जानते. अमेरिका हमेशा से पूंजीवाद, व्यापार और बाज़ारों से जुड़ा रहा है, लेकिन आजकल इस बात का कोई दिखावा नहीं है कि किसी और को भी धन साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. USAID चला गया है; अमेरिकी मानवीय सहायता समाप्त हो गई है; अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा ढाँचा इतनी तेज़ी से ख़त्म कर दिया गया कि इस प्रक्रिया में लोगों की मौत हो गई. ‘बदसूरत अमेरिकी’ की छवि ने हमेशा ‘उदार अमेरिकी’ की छवि के साथ प्रतिस्पर्धा की. अब जबकि उदार अमेरिकी की छवि ग़ायब हो गई है, तो केवल वही अमेरिकी दिखते हैं जो आपको लूटने की कोशिश कर रहे हैं.

दुनिया भर में इस बदलाव का असर गहरा, दूरगामी और लंबे समय तक चलने वाला होगा. अमेरिकी लोकतंत्र के अस्तित्व ने ही दुनिया के हर कोने में लोगों को प्रेरित किया, और अमेरिकी लोकतंत्र के पतन का भी वैसा ही असर होगा. शायद ट्रंप के अमेरिका का महज़ अस्तित्व ही नई निरंकुश पार्टियों को बढ़ावा देगा जो अपने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर हमले करेंगी, जैसा कि जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने ब्राज़ील में पहले ही किया है. शायद वॉयस ऑफ़ अमेरिका और रेडियो फ़्री यूरोप की जगह लेने वाले चीनी और रूसी प्रचारक बस वैश्विक वैचारिक तर्कों को जीत लेंगे और अमेरिकी आर्थिक प्रभाव और व्यापार को कमज़ोर कर देंगे.

ज़्यादा अप्रत्याशित इस बदलाव का अमेरिकियों पर पड़ने वाला असर है. अगर हम अब एक ऐसा देश नहीं हैं जिसका मक़सद दुनिया को बेहतर बनाना है, बल्कि एक ऐसा देश हैं जिसकी विदेश नीति राष्ट्रपति की संपत्ति बनाने या सत्तारूढ़ दल के विदेशी दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, तो हमारे पास घर पर एक साथ काम करने के कम कारण हैं. अगर हम विदेशों में निराशावाद को बढ़ावा देंगे, तो हम घर पर और ज़्यादा सिनिकल हो जाएँगे. शायद अमेरिकियों से उन असाधारण आदर्शों पर खरा उतरने की उम्मीद करना जो उन्होंने 18वीं शताब्दी में घोषित किए थे, हमेशा अनुचित था, लेकिन उस भाषा ने फिर भी हमारे सोचने के तरीक़े को आकार दिया. अब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ अमेरिका का नेतृत्व उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने उन आदर्शों को पूरी तरह से त्याग दिया है. यह हम सभी को बदल देगा, उन तरीक़ों से जिन्हें हम शायद अभी देख भी नहीं पा रहे हैं.

आमिर रज़ा | बिहार के चुनावी परिदृश्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) की ताकत और महत्व

आमिर रज़ा नई दिल्ली स्थित एक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं. इससे पहले वह लोकनीति-सीएसडीएस (Lokniti-CSDS) और आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) के साथ एक शोधकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं.यह लेख द इंडिया फोरम में प्रकाशित हुआ है. उसके प्रमुख अंश.

ईबीसी बिहार की अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक रहे हैं. फिर भी, उनकी राजनीतिक ताक़त उनकी संख्या के बराबर नहीं रही है. 2023 की जाति जनगणना ने खेल बदल दिया, उनके जनसांख्यिकीय महत्व को उजागर किया और राज्य के राजनीतिक गठबंधनों के बीच उनका समर्थन जीतने के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा छेड़ दी.

जैसे ही बिहार एक और चुनाव की दहलीज़ पर खड़ा है, राजनीतिक परिदृश्य इस तरह से बदल रहा है जो इसके भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है. नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी INDIA ब्लॉक, जिसे अक्सर महागठबंधन कहा जाता है, के बीच एक भयंकर लड़ाई का रूप ले रहे हैं. 243 सीटों के दाँव पर लगे होने और सर्वेक्षणों में क़रीबी मुक़ाबले का संकेत मिलने के साथ, एक समूह जीत की चाबी रखता है - अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC).

बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का 36% हिस्सा बनाने वाला, 112 उप-जातियों का यह विविध गठबंधन - जिसमें मछुआरे, कारीगर और मज़दूर शामिल हैं - राज्य का सबसे बड़ा सामाजिक गुट है. उनके वोट, जो ऐतिहासिक रूप से बिखरे हुए रहे हैं, लेकिन अब प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं, संभवतः यह तय करेंगे कि पटना में बागडोर कौन संभालेगा.

तो, ईबीसी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? सालों से, वे बिहार की अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक रहे हैं, गंगा के किनारे नाविकों के रूप में या गाँवों में कुम्हारों के रूप में काम करते हुए. फिर भी, उनका राजनीतिक प्रभाव उनकी संख्या के बराबर नहीं रहा है. 2023 की जाति जनगणना ने खेल बदल दिया, उनके जनसांख्यिकीय महत्व को उजागर किया और राज्य के राजनीतिक गठबंधनों के बीच उनका समर्थन जीतने के लिए एक भयंकर प्रतिस्पर्धा छेड़ दी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पारंपरिक रूप से ईबीसी के हिमायती रहे हैं, लेकिन उनके गिरते स्वास्थ्य और भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच बार-बार पाला बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हो गया है. इस बीच, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक, ईबीसी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए न्याय और निष्पक्षता के महत्वाकांक्षी वादे कर रहा है. और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कई ईबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है. यह सब इस विधानसभा चुनाव को काफ़ी अप्रत्याशित बना देता है.

हाशिये से मुख्यधारा तक : ईबीसी का उदय 1970 के दशक की उथल-पुथल में शुरू हुआ, जब पेशे से नाई और एक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में उच्च-जाति के वर्चस्व का बहादुरी से सामना किया. मुख्यमंत्री के रूप में (1971-72; 1977-79), उन्होंने 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की स्थापना की, जिसने बड़े अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समूह के भीतर ईबीसी श्रेणी बनाई. यह मल्लाह, तेली और नोनिया जैसे छोटे, हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार करने में एक महत्वपूर्ण क़दम था, जो अक्सर यादवों और कुर्मियों जैसे अधिक ताकतवर ओबीसी की छाया में रह जाते थे.

ठाकुर के 26% आरक्षण को लागू करने के फ़ैसले, जिसमें विशेष रूप से ईबीसी के लिए 10% शामिल था, ने उच्च जातियों के विरोध को भड़का दिया, लेकिन इसने एक सामाजिक क्रांति के बीज बो दिए. उनकी विरासत, जिसने उन्हें 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिलाया, आज भी ईबीसी की आकांक्षाओं को प्रेरित करती है.

1990 के दशक में, जब लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरे, तो उन्होंने उच्च-जाति के अधिकार को चुनौती देने के लिए ईबीसी को अपने मुस्लिम-यादव गठबंधन में एकीकृत किया. उनकी पार्टी, RJD, 15 वर्षों तक सत्ता में रही, लेकिन जैसे-जैसे सत्ता यादवों की ओर खिसकती गई, कई ईबीसी को लगा कि उन्हें नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.

इसने नीतीश कुमार, एक कुर्मी, के लिए दरवाज़ा खोल दिया, जिन्होंने 2005 में बीजेपी के साथ साझेदारी करके ईबीसी प्रतिनिधित्व में नेतृत्व किया. नीतीश के सुधार परिवर्तनकारी थे—उन्होंने नौकरियों और शिक्षा में ईबीसी के लिए 18% आरक्षण दिया, इसे स्थानीय शासन में 20% तक बढ़ाया. उन्होंने स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और महादलितों के लिए छात्रवृत्ति जैसी कल्याणकारी पहल भी शुरू की. इन प्रयासों ने 2010 के विधानसभा चुनावों के समय उनके लिए EBC समर्थन को मज़बूत किया. इसका परिणाम एनडीए के लिए 243 सदस्यीय सदन में 206 सीटों के साथ एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में हुआ.

2015 के चुनावों में, नीतीश ने कुछ समय के लिए RJD के साथ हाथ मिलाया, जिससे ईबीसी और यादवों को 178 सीटों के साथ एक निर्णायक जीत के लिए एक साथ लाया गया. हालाँकि, 2017 में बीजेपी में उनकी वापसी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया. 2020 तक, 58% ईबीसी ने एनडीए का समर्थन किया, जिससे उन्हें 125 सीटें मिलीं, जो महागठबंधन की 110 सीटों पर एक मामूली बढ़त थी. नीतीश की शराबबंदी नीति और नकद हस्तांतरण से प्रभावित महिलाओं ने एनडीए के लिए मज़बूत समर्थन दिखाया, जिसमें 59% पुरुषों की तुलना में 63% ने इसका समर्थन किया.

हालाँकि, 2023 की जाति जनगणना ने एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने लाई—भले ही ईबीसी आबादी का 36% हिस्सा हैं, वे केवल 12% मंत्रिस्तरीय पदों पर हैं, और सरकारी नौकरियों में पीछे रह रहे हैं. यह असमानता, नीतीश के कथित विश्वासघातों के साथ—जैसे उनके बदलते गठबंधन और 75% आरक्षण के लिए असफल प्रयास—ने ईबीसी को बेचैन और चुनावों में अपनी शक्ति का दावा करने के लिए तैयार कर दिया है.

संख्याओं का खेल : बिहार के मतदाता जातियों का एक जीवंत मिश्रण हैं, जिसमें EBC सबसे बड़ा हिस्सा हैं. 2023 की जाति जनगणना के अनुसार, वे राज्य की आबादी का 36.01% हैं, जो यादवों (14.26%), मुसलमानों (17.7%), और उच्च जातियों (15.52%) से कहीं ज़्यादा हैं. 130 उप-जातियों के साथ, बाढ़-प्रवण कोसी क्षेत्र में निषादों से लेकर शहरी पटना में कुम्हारों तक, वे मिथिला, मगध और सीमांचल जैसे क्षेत्रों में 120 सीटों पर प्रभाव रखते हैं.

उनका [EBC] भेजा हुआ पैसा बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन नौकरियों की कमी और बढ़ते सामाजिक तनाव—जैसे भूमि विवाद और सामाजिक अन्याय—निराशा को बढ़ावा दे रहे हैं.

2020 में, ईबीसी वोटों में सिर्फ़ 1% का बदलाव 10 से 15 सीटों पर पासा पलट सकता था, जो सरकार की क़िस्मत बदलने के लिए काफ़ी था. उनकी शक्ति सिर्फ़ संख्याओं के बारे में नहीं है; यह उनकी अप्रत्याशितता के बारे में भी है. यादवों के विपरीत, जो आरजेडी के साथ मज़बूती से जुड़े हुए हैं, ईबीसी का कोई एक नेता नहीं है, जो उन्हें एक गतिशील लेकिन अनिश्चित शक्ति बनाता है.

2020 लोकनीति-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (CSDS) सर्वेक्षण के आँकड़े उनके मतदान पैटर्न पर प्रकाश डालते हैं. जबकि 58% ने एनडीए का समर्थन किया, केवल 18% महागठबंधन की ओर झुके, जिसमें एक छोटा 4% चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की ओर गया. दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने ज़्यादा वफ़ादारी दिखाई, जिसका कारण उन्हें 1,000 रुपये की मासिक सहायता जैसी पहलें थीं.

हालाँकि, असंतोष के संकेत हैं. बिहार की 7.2% की बेरोज़गारी दर के साथ, ईबीसी युवा विशेष रूप से प्रभावित हैं, और उनमें से लगभग 2 करोड़ हर साल नौकरियों के लिए दिल्ली या खाड़ी देशों में प्रवास करते हैं. उनका भेजा हुआ पैसा बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन नौकरियों की कमी और बढ़ते सामाजिक तनाव—जैसे भूमि विवाद और सामाजिक अन्याय—निराशा को बढ़ावा दे रहे हैं. EBC वोटों का 5% से 7% का इंडिया ब्लॉक की ओर खिसकना संभावित रूप से 20 सीटें सुरक्षित कर सकता है, जिससे विधानसभा का समीकरण पलट सकता है. नीतीश की जनता दल (यूनाइटेड) [JD(U)] इस बार केवल 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

विखंडन एक बिल्कुल नए स्तर की जटिलता लाता है. तेली (2.81%) और निषाद (2.6%) जैसी उप-जातियाँ आरक्षण लाभों पर आमने-सामने हैं, विशेष रूप से 2024 के तांती बहाली विवाद से यह उजागर हुआ है. जनगणना से पता चलता है कि ईबीसी, ओबीसी-ईबीसी समूह का 63% हिस्सा हैं, जिसने “जितनी आबादी, उतना हक़” के नारे को जन्म दिया है. मतदाता मतदान ऐतिहासिक रूप से 55% से 60% के बीच रहा है, एक एकजुट ईबीसी गुट इसे 65% तक धकेल सकता है, जो संभावित रूप से 120 सीटों पर खेल बदल सकता है. राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, जहाँ NDA ने 2024 में 30-9 से जीत हासिल की, 2029 में ईबीसी समर्थन में वृद्धि देख सकती हैं. यह उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के बीच इसी तरह के आंदोलनों को भड़का सकता है.

न्याय का धर्मयुद्ध : महागठबंधन, जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) जैसे सहयोगी शामिल हैं, ईबीसी वोटों को जीतने के मिशन पर है. वे अपने पारंपरिक यादव-मुस्लिम आधार से बाहर निकलकर एक व्यापक गठबंधन बना रहे हैं जिसे “MY-BAAP” (मुस्लिम-यादव-बहुजन-आदिवासी-आधी आबादी-पिछड़ा) कहा जा रहा है. 24 सितंबर 2025 को, पटना में, गांधी और यादव ने अपना “अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र” जारी किया, जो विशेष रूप से ईबीसी के लिए डिज़ाइन किया गया 10-सूत्रीय घोषणापत्र है. यह नीतिगत पहलों और प्रतीकात्मक इशारों का मिश्रण है, यहाँ तक कि नीतीश की अपील का मुक़ाबला करने के लिए ठाकुर की विरासत का भी आह्वान किया गया है.

बिहार के 2025 के चुनाव ईबीसी समुदाय को सशक्त बनाने पर एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह का रूप ले रहे हैं. उनकी योजना के केंद्र में प्रस्तावित “अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम” है, जो मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) क़ानूनों से प्रेरित, EBC को जाति-आधारित हिंसा से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया एक क़ानून है. वे पंचायतों और शहरी निकायों में EBC आरक्षण को 20% से 30% तक बढ़ाने, निजी कॉलेजों में कोटा बढ़ाने, और यह सुनिश्चित करने का वादा कर रहे हैं कि निजी स्कूलों में 50% सीटें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षित हों.

50% आरक्षण की सीमा को पार करने के लिए, वे नौवीं अनुसूची में कोटा जोड़ने पर विचार कर रहे हैं, जो उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाएगा. यह वैसा ही है जैसा तमिलनाडु ने अपने 69% आरक्षण के साथ किया था. अन्य प्रतिबद्धताओं में नौकरी के आवेदनों में “उपयुक्त नहीं पाया गया” (Not Found Suitable) की अस्वीकृति को समाप्त करना (ईबीसी उम्मीदवारों के लिए एक आम बाधा); भूमिहीनों के लिए छोटे भूखंड आवंटित करना—शहरी क्षेत्रों में लगभग 1,300 वर्ग फुट और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,200 वर्ग फुट; 25 करोड़ रुपये तक के ठेकों का 50% ईबीसी के लिए आरक्षित करना; और जाति सूचियों की देखरेख के लिए एक आरक्षण नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना शामिल है.

प्रतीकवाद यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जून 2025 में, राजद ने मंगनी लाल मंडल, जो धानुक समुदाय से हैं और आबादी का लगभग 2.21% हिस्सा हैं, को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जिन्होंने ठाकुर जगदानंद सिंह की जगह ली. मंडल, जो जदयू के पूर्व सांसद थे, ज़ाहिर तौर पर पार्टी में विश्वसनीयता की एक परत जोड़ते हैं.

इस बीच, कांग्रेस अपनी ईबीसी न्याय यात्रा को आगे बढ़ा रही है, जिसका नेतृत्व कुणाल बिहारी और शशिभूषण पंडित जैसे लोग कर रहे हैं, जो लोहार और कुम्हार जैसे कारीगरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. मई में यादव की पटना रैली, जिसका शीर्षक “अतिपिछड़ा जगाओ” था, ने एनडीए की “अन्याय” के लिए आलोचना की और नौकरियों और भ्रष्टाचार-विरोधी पहलों का वादा किया. राजद निषादों को लुभाने के लिए VIP के साथ भी गठबंधन कर रही है, जो आबादी का लगभग 9% हैं, जबकि वामपंथ की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) भूमि सुधार के वादों के साथ भोजपुर में भूमिहीन ईबीसी तक पहुँच रही है.

हालाँकि, संदेहवादी इन प्रयासों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं. 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, राजद ने मुख्य रूप से यादव उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी. इसके केवल तीन ईबीसी उम्मीदवार थे, जो सभी हार गए. ईबीसी-बहुल रुपौली निर्वाचन क्षेत्र में हालिया उपचुनाव में हार भी एक झटका रही है. फिर भी, अपने घोषणापत्र के शुरुआती लॉन्च का उद्देश्य विमर्श पर नियंत्रण करना है, EBC को बिहार की लड़ाई में “बहुजन” के रूप में चित्रित करना है. यदि यह ईबीसी वोट का 20% से 25% हिस्सा अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है, तो यह एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. लेकिन ऐसा करना एक असली चुनौती है.

कल्याणकारी योजनाओं का किला एनडीए, जिसमें बीजेपी, जदयू , चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास), और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) शामिल है, ईबीसी के बीच नीतीश कुमार की अपील पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसे बीजेपी की मज़बूत संगठनात्मक उपस्थिति का समर्थन प्राप्त है. एक औपचारिक घोषणापत्र के बिना भी, इसने जुलाई 2025 से 20 कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जो विशेष रूप से EBC और महिलाओं के लिए हैं.

उदाहरण के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये प्रदान करती है, जिसमें 2 लाख रुपये तक की सहायता है. निश्चय स्वयं-सहायता भत्ता 20 से 25 वर्ष की आयु के बेरोज़गार स्नातकों को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करता है, जबकि छात्र क्रेडिट कार्ड ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराते हैं. बुजुर्ग EBC के लिए पेंशन बढ़कर 1,100 रुपये हो गई है, पहले 125 यूनिट के लिए बिजली लगभग मुफ़्त है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना होकर 9,000 रुपये हो गया है, ये सभी बिहार की 49% महिला मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं.

नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड उनके कवच के रूप में काम करता है. 2006 से, विधानसभा में ईबीसी के प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखी गई है, JD(U) ने 2020 में 17 ईबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जो सभी जीते. बीजेपी, अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश में, अपने 75% उम्मीदवार ओबीसी, ईबीसी, एससी, और महादलित समूहों से रखती है. मोदी की तेली पृष्ठभूमि और रेणु देवी (नोनिया) और राज भूषण चौधरी (मल्लाह) जैसे कैबिनेट चयन समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसे हिंदुत्व रैलियों से पूरक किया जाता है. LJP (20 सीटें) और HAM(S) (10 सीटें) जैसे सहयोगी EBC आधार को और मज़बूत करते हैं.

हालाँकि, एनडीए की भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं. नीतीश के 2023 में आरक्षण बढ़ाने के प्रयास को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, जो एक बड़ा राजनीतिक झटका था. सीटों के बँटवारे पर तनाव—जैसे पासवान की 40 सीटों की माँग—गठबंधन की एकता पर दबाव डाल रहा है.

अपनी ओर से, सीपीआई (माले) लिबरेशन - बिहार में एक महत्वपूर्ण शक्ति - ईबीसी की बेहतर स्थितियों के लिए संघर्ष को सामाजिक न्याय की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है. ये समुदाय अक्सर गरीबी, भूमिहीनता, और नौकरियों और शिक्षा दोनों में प्रतिनिधित्व की कमी के चक्र में फँसे रहते हैं. हालिया 2023 जाति सर्वेक्षण ईबीसी द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालता है—उनके 34% परिवारों की आय 6,000 रुपये प्रति माह से कम है, जिसमें भूमि या सरकारी नौकरियों तक बहुत कम पहुँच है. माले भूमि पुनर्वितरण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, मनरेगा मज़दूरी में वृद्धि, और ईबीसी को ऊपर उठाने के लिए एक मज़बूत 65% कोटा पर ज़ोर दे रही है. वे बीजेपी-नीतीश गठबंधन की उनके सतही इशारों और विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीतियों के लिए भी आलोचना करते हैं. सीपीआई (माले) के लिए, चल रहे जमीनी आंदोलनों के माध्यम से ईबीसी को सशक्त बनाना नव-उदारवादी नीतियों द्वारा बनाई गई असमानताओं को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है.

जन सुराज और अन्य विघटनकारी : प्रशांत किशोर की जन सुराज 75 EBC उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है जो “शोषण समाप्त करने” का वादा कर रहे हैं. नीतीश के 100 सीटों के गढ़ पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह क़दम ईबीसी वोटों का 5% से 10% हिस्सा छीन सकता है, जो संभावित रूप से गुट को विभाजित कर सकता है. हालिया मतदाता सूची की छँटनी, जिसने 3.5 लाख नामों को हटा दिया है, ने प्रवासी ईबीसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, जिससे ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच संतुलन बिगड़ गया है. इस बार मैदान में नए खिलाड़ी पहले से ही तनावपूर्ण दौड़ में एक अप्रत्याशितता की परत जोड़ते हैं.

ईबीसी कई दुर्जेय चुनौतियों का सामना करते हैं. आंतरिक प्रतिद्वंद्विता—जैसे तेली और तांती समूहों के बीच विवाद—उनकी एकजुटता को कमज़ोर करना जारी रखते हैं. शहरों में बड़े पैमाने पर प्रवासन ने ग्रामीण ईबीसी समुदायों के चुनावी दबदबे को और कम कर दिया है. इस बीच, दोनों गठबंधनों द्वारा किए गए वादे नौवीं अनुसूची में विशिष्ट खंड जोड़ने के लिए केंद्रीय अनुमोदन प्राप्त करने पर निर्भर करते हैं—एक ऐसा क़दम जिसे बीजेपी बाधित कर सकती है.

फिर भी, यदि बिहार इन परिवर्तनों को सुरक्षित करने में सफल हो जाता है, तो यह देशव्यापी लहर पैदा कर सकता है—जाति जनगणना की नई माँगें, निजी क्षेत्र में कोटा का विस्तार, और 1992 के इंद्रा साहनी फ़ैसले द्वारा स्थापित 50% आरक्षण सीमा का एक नया प्रतिवाद.

अपनी 40 लोकसभा सीटों के साथ, बिहार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक दिशा-निर्धारक बना हुआ है, जिससे दाँव और भी ऊँचे हो जाते हैं.

फ़ैसले का इंतज़ार: बिहार के 2025 के चुनाव EBC समुदाय को सशक्त बनाने पर एक महत्वपूर्ण जनमत संग्रह का रूप ले रहे हैं. INDIA ब्लॉक न्याय की एक कहानी को आगे बढ़ा रहा है जबकि NDA अपनी कल्याणकारी मशीनरी का प्रदर्शन कर रहा है, दोनों ही इस महत्वपूर्ण 36% वोट बैंक के समर्थन के लिए होड़ कर रहे हैं. जन सुराज का उदय कहानी में एक दिलचस्प मोड़ जोड़ता है, लेकिन ज्वलंत सवाल बना हुआ है—क्या किए गए वादे वास्तव में वास्तविक बदलाव लाएंगे? अगले महीने ईबीसी जो फ़ैसले लेंगे, वे न केवल यह तय करेंगे कि बिहार का नेतृत्व कौन करेगा, बल्कि भारत में जाति की राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण को भी चिह्नित करेंगे.

बिहार चुनाव लड़कर, क्या विपक्ष ने ‘वोट चोरी’ के अपने दावों को कमज़ोर कर दिया है?

वोट चोरी पर देबाशीष रॉय चौधरी का यह लेख स्क्रोल में छपा है. उसके प्रमुख अंश.

विपक्ष का नैतिक भ्रम केवल उस संस्थागत बिगाड़ को ही सही ठहराता है, जिसका विरोध करने का वह दावा करता है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव एक ऐसे विद्रोही से, जो एक ऐसे चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे रहे थे जिसे वह पूरी तरह से हेरफेर वाला बता रहे थे, एक उत्सुक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए हैं जो “बदलाव के जन-त्योहार” के शुरू होने का इंतज़ार नहीं कर सकते. इस दौरान, तेजस्वी यादव के भारत के लोकतंत्र में विश्वास की एक मार्मिक बहाली हुई है.

बहुत पहले की बात नहीं है, आग उगलने वाले यादव राजनेता को बिहार चुनाव में भाग लेने में कोई तुक नज़र नहीं आ रहा था. उन्होंने जुलाई में मीडिया से कहा था, “अगर आपने पूरे सिस्टम में धांधली कर दी है और पहले ही तय कर लिया है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, तो चुनाव कराने की ज़हमत ही क्यों उठाई जाए.”

लेकिन 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख़ों की घोषणा के क्षण से, वह एक अलग ही इंसान बन गए हैं, उसी चुनाव के लिए जय-जयकार कर रहे हैं जिसे उन्होंने हमें यक़ीन दिलाया था कि यह एक मज़ाक़ है. यादव अब ख़ुद को एक ऐसे मुक़ाबले में पक्का विजेता मानते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही तय है.

यादव एकमात्र विपक्षी हस्ती नहीं हैं जिन्होंने ऐसा यू-टर्न लिया है. राज्य के सभी विपक्षी दल, जो हाल तक चुनाव आयोग की उन कथित साज़िशों का विरोध कर रहे थे, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे बीजेपी के लिए मैदान को असमतल कर रही हैं, अब फिर से चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार हैं.

वे पार्टी के भीतर की प्रतिद्वंद्विताओं से निपटने और उम्मीदवारों की सूची तैयार करने, सीटों के समायोजन पर बातचीत करने और 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए ज़ोर-शोर से चर्चा कर रहे हैं. संक्षेप में, काम पर वापसी हो गई है.

सिर्फ़ चुनाव की तारीख़ों की घोषणा ने ही जादुई रूप से बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision), भारत में चुनावों की समग्र अखंडता और चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्णता के बारे में सभी संदेहों और दावों को दूर कर दिया है.

विपक्षी दल पिछले तीन महीनों से यह दावा कर रहे हैं कि आयोग मतदाता सूचियों में हेरफेर करके और अपनी पारदर्शिता की कमी और सत्ताधारी पार्टी की मदद के लिए पक्षपाती नीतियों के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में बाधा डालकर बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहा है.

क्या अब चुनावों में भाग लेने की उनकी अचानक तत्परता यह बताती है कि भारत के लोकतंत्र को अब वोट चोरी से कोई अस्तित्वगत ख़तरा नहीं है? कि अब चुनावों या चुनाव आयोग के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है और विपक्ष ने विशेष गहन संशोधन और चुनावी अनियमितताओं की अन्य गंभीर चिंताओं पर जो भी सवाल उठाए थे, उनका संतोषजनक समाधान हो गया है?

कि चुनाव आयोग के दुर्भावनापूर्ण इरादों के बारे में सभी आरोप ग़लत थे? कि भारत में चुनावों की पवित्रता बहाल हो गई है और फिर से वोट देना ठीक है? कि चुनावी कदाचार के बारे में जिस “हाइड्रोजन बम” की चेतावनी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी थी, वह एक झूठा अलार्म था?

यह भ्रामक है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी चुनावों को “फिक्स्ड मैच” कहकर ख़ारिज कर रही है, जबकि वह उसी अंपायर के तहत एक और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जिसके बारे में वह कहती है कि वह उन्हें फिक्स कर रहा है. उसका दावा है कि उसने बिहार विशेष गहन संशोधन पर चुनाव आयोग में लगभग 90 लाख शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से सभी को खारिज कर दिया गया और फिर भी पार्टी ज़्यादा परेशान नहीं दिखती. वह कहती है कि पूरे विशेष गहन संशोधन अभ्यास ने “जवाबों से ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं”.

ऐसे सवाल जो तार्किक रूप से चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह का साया डालेंगे, लेकिन कांग्रेस को एक और कोशिश करने से रोकते नहीं दिखते.

जैसे कि 2024 के संसदीय चुनावों में मतदाता के रूप में पंजीकृत 3.6 लाख लोग इस नवंबर में वोट क्यों नहीं दे पाएंगे. या, अंतिम मतदाता सूची में पाँच लाख डुप्लीकेट नाम क्यों हैं. या, ऐसा क्यों है कि मतदाता सूची से हटाई गई 23 लाख महिलाएँ ज़्यादातर मुस्लिम और दलित हैं, और ज़्यादातर उन सीटों से हैं जहाँ 2020 के राज्य चुनावों में सबसे क़रीबी मुक़ाबला देखा गया था.

ये सभी बिंदु कांग्रेस ने ख़ुद उठाए हैं. कार्यकर्ताओं, विद्वानों और पत्रकारों के पास - सालों से - मतदाता सूचियों को तैयार करने के तरीक़े से लेकर चुनाव कराने और वोटों की गिनती के तरीक़े तक, और भी बहुत सारे सवाल हैं.

स्क्रोल द्वारा उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा उपचुनाव के मतदाता डेटा का विस्तृत विश्लेषण मुस्लिम मतदाताओं के बड़े पैमाने पर विलोपन और गैर-मुस्लिमों को जोड़ने के तरीक़े से चुनावी सूची में छेड़छाड़ की संभावना की ओर इशारा करता है, जिससे बीजेपी के लिए अविश्वसनीय बढ़त मिली. इस पैटर्न को देश के अन्य हिस्सों से मीडिया और नागरिक समाज के अभिनेताओं द्वारा कई केस स्टडीज़ में बार-बार उजागर किया गया है.

अशोका विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने 2019 के आम चुनावों के एक अध्ययन में इसी ओर इशारा किया था, और इस पर हुए विवाद के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

न तो डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच की विसंगति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण है, और न ही देर रात मतदान के आँकड़ों में सैकड़ों-हज़ारों अतिरिक्त वोटों की उछाल के रहस्य का. या, अंतिम मतदाता मतदान डेटा जारी करने में देरी का. या, चुनावी सूचियों में अनियमित बदलाव, जैसे महाराष्ट्र में, जहाँ लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ़ छह महीनों में 40 लाख से ज़्यादा मतदाता सूचियों में जोड़े गए.

बिहार में विशेष गहन संशोधन द्वारा उत्पादित “शुद्ध” मतदाता सूची ने चुनाव आयोग के आचरण के बारे में संदेह को और गहरा कर दिया है, क्योंकि यह त्रुटियों और संदिग्ध प्रविष्टियों से भरी है – हज़ारों प्रविष्टियाँ जिनके नाम या विवरण में ऊटपटाँग अक्षर हैं और लाखों अमान्य घर नंबर और डुप्लीकेट मतदाता, जिन्हें अक्सर ग़लत तरीक़े से काल्पनिक पतों पर एक साथ जोड़ दिया गया है.

न तो चुनाव आयोग ने इन विसंगतियों को समझाया है और न ही उसने चुनावी प्रक्रिया की कथित कमज़ोरियों के साथ गंभीरता से जुड़ने का कोई संकेत दिया है. इसके बजाय, एक नए क़ानून से लैस, जो चुनाव आयुक्तों को नागरिक और आपराधिक कार्यवाही से अभूतपूर्व छूट देता है, आयोग ने जाँच से बचते हुए, सवालों को टालते हुए और विपक्ष को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली में समान हितों वाले हितधारक के बजाय एक विरोधी के रूप में मानते हुए, इसे नज़रअंदाज़ करने का विकल्प चुना है.

तो, न केवल पूरे “वोट चोरी” अभियान के मुख्य आरोप अनसुलझे हैं, बल्कि दो महीने पहले जब इसे शुरू किया गया था, उसकी तुलना में चिंता के और भी अधिक कारण हैं. विलोपन की अंतिम सूची ख़ुद ही विवादों में घिरी हुई है और वैध आशंकाओं का स्रोत है. विलोपन भौगोलिक रूप से विपक्षी गढ़ों में केंद्रित पाए गए हैं और उन सीटों पर अधिक स्पष्ट हैं जहाँ पिछली बार कड़े मुक़ाबले हुए थे.

एक ऐसे राज्य में जहाँ विजेता को पिछली बार विपक्ष से सिर्फ़ 0.03% ज़्यादा वोट मिले थे, मतदाता सूची में इस तरह के संदिग्ध बदलाव चुनाव धोखाधड़ी के ख़तरों से भरे हैं.

यह सब विपक्ष की चुनावों में वापस कूदने की तत्परता को काफ़ी हैरान करने वाला बनाता है. कांग्रेस, जिसने “वोट चोरी” अभियान का नेतृत्व किया और इस मामले को लोगों तक ले जाने में शानदार काम किया, ने आरोप लगाया कि बिहार की सूचियों से विलोपन एक “सुनियोजित साज़िश” और चुनाव आयोग द्वारा “संविधान के ख़िलाफ़” किया गया एक “बड़ा धोखा” था.

अगर यह वास्तव में ऐसा है, तो कांग्रेस और उसके INDIA सहयोगी अब उसी मतदाता सूची के आधार पर बिहार चुनाव में भाग लेकर क्या संदेश दे रहे हैं? कि उन्हें साज़िश से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता? या, कि वे चुनाव आयोग और चुनावों के बारे में जो कहते हैं, उसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है?

जवाबदेही का समय

चुनाव वह समय होता है जब शासकों को जवाबदेह ठहराया जाता है. यह चुनाव भी अलग नहीं होगा, लेकिन इस बार विपक्ष को भी बहुत कुछ जवाब देना होगा. बिहार चुनाव में उसकी भागीदारी न केवल उन ख़ामियों को नकारती है जिन्हें वह चुनाव प्रक्रिया में इंगित करता रहा है.

यह चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन संशोधन के माध्यम से नागरिकता सत्यापित करने की भूमिका के अभूतपूर्व विनियोग को भी वैध बनाता है, जो एक पिछले दरवाज़े से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) है - जिसके अपडेशन ने 2019 में असम में 19 लाख लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया था. सरकार की देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आयोजित करने की योजना को उस समय सार्वजनिक विरोध के सामने वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब इसे बिहार पायलट के बाद देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन की आड़ में लागू किया जाएगा. जब ऐसा होगा तो विपक्ष को इसके ख़िलाफ़ खड़े होने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा.

चुनाव में भाग लेने के अपने फ़ैसले में, विपक्ष ने शायद जानबूझकर एक ऐसे राजनीतिक स्थान में प्रासंगिक बने रहने के लिए कड़वा घूँट पिया है जो उनके लिए तेज़ी से सिकुड़ रहा है. “वोट चोरी” अभियान की सफलता को देखते हुए, उन्होंने शायद मतदाता के मिज़ाज में इतना बड़ा बदलाव भी महसूस किया हो जो चुनाव में हेरफेर से होने वाले बिगाड़ पर भारी पड़ सकता है. कई विश्लेषणों से पता चलता है कि यह कड़े मुक़ाबलों में है जहाँ मतदाता जोड़ने और हटाने से सबसे ज़्यादा फ़र्क़ पड़ता है. एक बड़ी लहर क़रीबी मुक़ाबलों को कम कर सकती है.

लेकिन इस तरह के चुनावी गणित यहाँ दाँव पर लगी चीज़ों को कम करने के लिए बहुत कम करते हैं. चुनाव लोकतांत्रिक राजनीति का दिल हैं, जो आत्म-सुधार की अंतर्निहित क्षमता प्रदान करते हैं जो सरकार के अन्य रूपों में नहीं होती है. जब यह तंत्र ही ख़तरे में पड़ जाता है, तो चुनाव अब बढ़ती तानाशाही पर एक जाँच के रूप में काम नहीं करते: वे इसे सक्षम बनाते हैं. और, हम तानाशाही चुनावों के क्षेत्र में ख़ुद को पाते हैं, जहाँ खेल का मैदान सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है. एक चुनावी उलटफेर की संभावनाएँ समाप्त नहीं होती हैं, बस तेज़ी से कम हो जाती हैं. विपक्ष का नैतिक भ्रम केवल इस संस्थागत बिगाड़ को मान्य करता है जिसका वह विरोध करने का दावा करता है.

लोकतंत्र सिर्फ़ तब नहीं मरता जब शासक शासी संस्थानों पर क़ब्ज़ा कर लेते हैं और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ देते हैं. यह तब भी मरता है जब एक ऐसे विपक्ष द्वारा संस्थागत वैधता को और नष्ट कर दिया जाता है जो एक सैद्धांतिक और सक्षम प्रतिसंतुलन शक्ति के रूप में अपनी विश्वसनीयता खो देता है, जो एक संपूर्ण शक्ति का सामना करने में खोखली हो चुकी संस्थाओं को अस्वीकार करके इस यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार हो - बजाय इसके कि उसके नियमों से खेला जाए.

एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जल्दबाज़ी करके जिसकी उसने ख़ुद एक तानाशाह के औजार के रूप में आलोचना की है, विपक्ष ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता किया है. इसने इस प्रक्रिया में ख़ुद को एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कमज़ोर कर दिया है. भारत के लोकतंत्र को इसकी क़ीमत चुकानी पड़ेगी.

ट्रंप के लिए तैयार हूँ, मामदानी का दावा

न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी एक ऐसी राजनीतिक शख़्सियत के तौर पर उभरे हैं, जो शहर के भविष्य के लिए एक बिल्कुल अलग नज़रिया पेश कर रहे हैं. एक तरफ़ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो उन्हें “कम्युनिस्ट” कहते हैं और शहर को मिलने वाली संघीय मदद रोकने की धमकी देते हैं. दूसरी तरफ़ मामदानी हैं, जो इन धमकियों का जवाब डर से नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के एक ठोस एजेंडे से दे रहे हैं. इस वीडियो में हुई बातचीत में, मामदानी ने अपने राजनीतिक सफ़र, अपनी योजनाओं और उस वैचारिक लड़ाई पर खुलकर बात की, जो आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर लड़ी जा रही है.

ट्रंप का मुक़ाबला ताक़त से, नफ़रत से नहीं : बातचीत का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित था कि मामदानी, ट्रंप की आक्रामक राजनीति का सामना कैसे करेंगे. मामदानी का मानना है कि ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना या उनसे सहयोग की उम्मीद करना एक भूल होगी. वह स्पष्ट कहते हैं, “डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा ताक़त का सम्मान करते हैं... यह कोई है जो खड़े होने और लड़ने को तैयार है.” वह इस लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं मानते. उनके लिए यह ज़ोहरान मामदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का मुक़ाबला नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क शहर के मूल्यों और डोनाल्ड ट्रंप की विभाजनकारी सोच के बीच की लड़ाई है.

दिलचस्प बात यह है कि मामदानी यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि आख़िर क्यों न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में लोगों ने ट्रंप को वोट दिया. उन्होंने उन इलाक़ों का दौरा किया और पाया कि लोगों की मुख्य चिंता वैचारिक नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की थीं. किराने का सामान महंगा हो रहा था, बच्चों की देखभाल का ख़र्च आसमान छू रहा था और किराया देना मुश्किल होता जा रहा था. मामदानी के मुताबिक, ट्रंप ने इन समस्याओं को पैदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने लोगों की इस पीड़ा को पहचाना और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाया. मामदानी का मानना है कि इन समस्याओं का हल नफ़रत की राजनीति में नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक नीतियों में है.

मामदानी का ‘किफ़ायती एजेंडा’ : यहीं पर मामदानी का “किफ़ायती एजेंडा” सामने आता है, जो उनके अभियान की नींव है. यह एजेंडा तीन बड़े वादों पर टिका है:

किराया फ़्रीज़ करना: न्यूयॉर्क के लगभग 25 लाख नागरिक किराया-स्थिर (rent-stabilized) घरों में रहते हैं. मामदानी का वादा है कि वह इन सभी लोगों के लिए किराए में होने वाली बढ़ोतरी को रोक देंगे, जिससे लाखों परिवारों को तत्काल राहत मिलेगी.

मुफ़्त और तेज़ बसें: मामदानी शहर की बसों को सभी के लिए पूरी तरह मुफ़्त बनाना चाहते हैं. उनका तर्क है कि शहर में बहुत से लोग गरीबी के कारण बस का किराया नहीं दे पाते. बसों को मुफ़्त करने से न सिर्फ़ ग़रीबों को मदद मिलेगी, बल्कि शहर का सार्वजनिक परिवहन भी बेहतर होगा.

सार्वभौमिक चाइल्डकेयर: बच्चों की देखभाल न्यूयॉर्क में बहुत महंगी है. मामदानी हर बच्चे के लिए चाइल्डकेयर की सुविधा सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि माता-पिता बिना किसी चिंता के काम पर जा सकें.

जब उनसे पूछा गया कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो मामदानी शहर और राज्य के विशाल बजट की ओर इशारा करते हैं. वह बताते हैं कि कैसे अरबपतियों को टैक्स में छूट देने के लिए करोड़ों डॉलर मिल जाते हैं, लेकिन आम नागरिकों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. उनका मानना है कि सही प्राथमिकताएँ तय करके और फिजूलखर्ची रोककर इन योजनाओं को आसानी से लागू किया जा सकता है.

एक नए दौर की राजनीति और शासन का नज़रिया : मामदानी ख़ुद को एक “लोकतांत्रिक समाजवादी” कहते हैं, लेकिन उनके लिए यह कोई किताबी परिभाषा नहीं है. वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हवाला देते हुए कहते हैं, “किसी लंच काउंटर पर बैठने का अधिकार मिलने का क्या फ़ायदा, अगर आप एक हैमबर्गर ख़रीदने की क्षमता नहीं रखते?” उनके लिए समाजवाद का मतलब है कि हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें, जैसे घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, उपलब्ध होनी चाहिए.

शासन को लेकर उनका नज़रिया बेहद व्यावहारिक है. वह शहर की सार्वजनिक सेवाओं, ख़ासकर स्कूलों को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि अमीर लोग भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय वहाँ भेजना चाहें. उनका मानना है कि शिक्षा विभाग जैसे बड़े सरकारी दफ़्तरों में बहुत फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार है, जिसे रोककर करोड़ों डॉलर बचाए जा सकते हैं और उन्हें सीधे क्लासरूम में बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

विकास और सीख: मामदानी अपने राजनीतिक विचारों के विकास को छिपाते नहीं हैं. वह स्वीकार करते हैं कि समय के साथ उनकी सोच में बदलाव आया है. कुछ साल पहले वह पुलिस व्यवस्था में भारी कटौती (”डीफ़ंड द पुलिस”) की बात करते थे, लेकिन अब वह मानते हैं कि शहर को सुरक्षित रखने के लिए न्याय और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है. उनका कहना है कि एक मेयर के तौर पर उन्हें उन पुलिस अधिकारियों का भी नेतृत्व करना है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उन नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करनी है, जो पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए हैं.

ज़ोहरान मामदानी के विचारों, उनकी योजनाओं और न्यूयॉर्क के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को और गहराई से समझने के लिए, आप इस पूरी बातचीत को वीडियो में देख सकते हैं.

क्रिस्टॉफ़ जेफ़रलॉ : भारतीय शहरों को इस्लाम ने क्या दिया

क्रिस्टॉफ़ जैफ़रलॉ एक जाने-माने फ़्रांसीसी राजनीति विज्ञानी और दक्षिण एशिया, ख़ासकर भारत के विशेषज्ञ हैं. उन्हें भारतीय राजनीति, जाति व्यवस्था, हिंदू राष्ट्रवाद, और बीजेपी-आरएसएस की विचारधारा पर अपने विस्तृत शोध और लेखन के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है. उनका काम अक्सर ज़मीनी हक़ीक़त और आँकड़ों पर आधारित होता है, जो भारतीय समाज और राजनीति की जटिल परतों को समझने में मदद करता है. जैफ़रलॉ पेरिस के साइंसेज पो (Sciences Po) में एक सीनियर रिसर्च फेलो हैं और किंग्स कॉलेज लंदन में भारतीय राजनीति के प्रोफेसर भी हैं. उन्होंने इस विषय पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान और छात्र अक्सर पढ़ते हैं. उनका यह लेख द वायर में प्रकाशित हुआ है. उसके खास अंश.

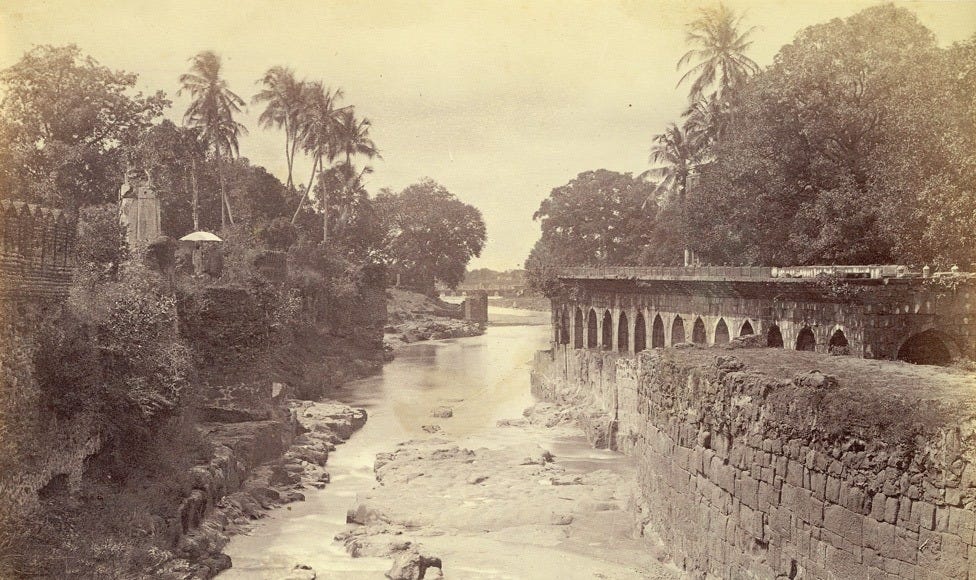

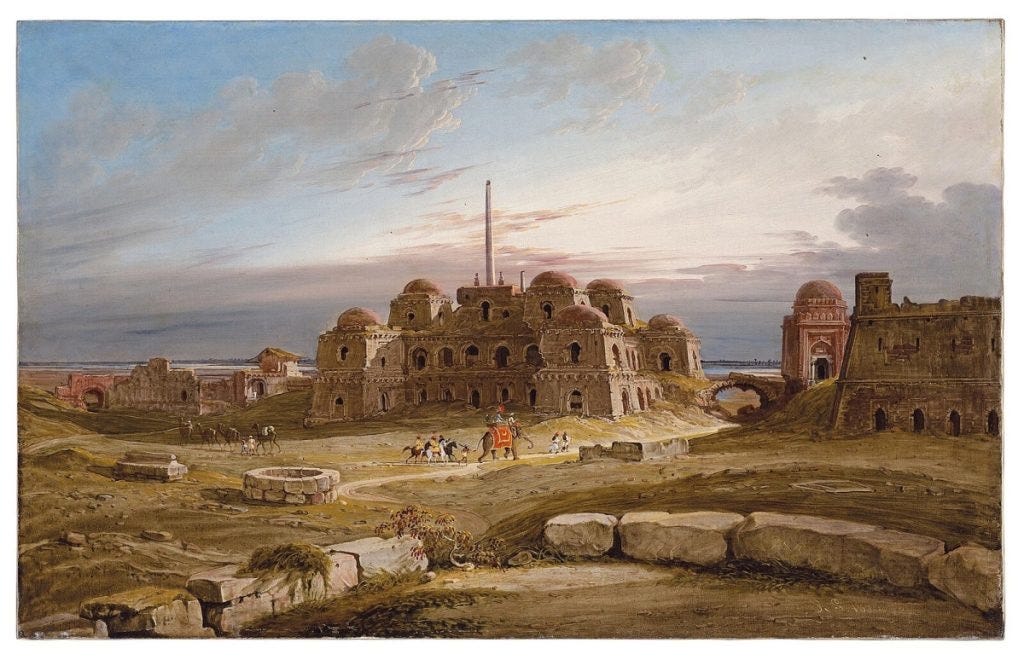

दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा बसाए गए शहरों ने भारतीय दुनिया में ‘पब्लिक स्पेस’ यानी सार्वजनिक जगहों की अवधारणा को पेश किया.

जब भारत के विशेषज्ञ यह जाँचते हैं कि इस्लाम ने देश को क्या दिया है, तो वे अक्सर भाषा, शायरी, संगीत, चित्रकला, खान-पान या आध्यात्मिकता जैसे सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं. वे शहरों से जुड़े पहलू पर कम ही ग़ौर करते हैं.

निश्चित रूप से, इतिहासकार और भूगोलवेत्ता इस बात की जाँच करते हैं कि जिसे मार्से बंधुओं ने “इस्लामी शहर” कहा था, वह पूरे भारत में कैसे फैला, लेकिन वे इसे ज़्यादातर एक बाहरी संस्था के रूप में देखते हैं, या एक ऐसे गढ़ के रूप में जो बाहर से आए और समाज से कटे हुए अभिजात वर्ग को पनाह देता था. प्रत्युष शंकर की हालिया किताब बेशक इस पहलू को कवर करती है, लेकिन उससे भी आगे जाती है.

‘हिस्ट्री ऑफ़ अर्बन फ़ॉर्म ऑफ़ इंडिया’ में, जो 42 भारतीय शहरों के विश्लेषण पर आधारित एक काम है, लेखक तीन तरह के शहरों में फ़र्क़ करते हैं - जो किताब के तीन हिस्से बनाते हैं: प्राचीन शहर, मध्ययुगीन शहर, और आधुनिक राज्य द्वारा बनाए गए शहर.

प्राचीन शहर, सिंधु सभ्यता के शहरों के अलावा, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के “मंदिर-शहरों” में दिखाई देते हैं. जबकि मध्ययुगीन शहरों के कई अलग-अलग पैटर्न हैं, प्रत्युष शंकर सबसे ऊपर व्यापारी शहरों – जो गुजरात की ख़ासियत हैं – हिमालय के शहरों (जिनका रूप इलाक़े की बनावट से तय होता है), और दक्कन में मुसलमानों द्वारा बनाए गए शहरों के बीच अंतर करते हैं.

इनकी तुलना करना भारतीय सभ्यता में इस्लाम के योगदान को समझने में बहुत उपयोगी साबित होता है – कुछ ऐसा जो प्रत्युष शंकर हमें करने में मदद करते हैं, बिना ख़ुद ऐसा करने की कोशिश किए – शहरों को लेकर उनके मॉर्फ़ोलॉजिकल नज़रिए की बदौलत: यानी वे शहर के सिर्फ़ रूप या बनावट में दिलचस्पी रखते हैं, न कि उसके स्थानीय शासन के तरीक़े या राज्य के साथ उसके संबंधों में.

सभी भारतीय शहरों ने अपने रूप या संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जाति व्यवस्था से विरासत में पाया है. प्रत्युष शंकर प्रस्तावना में बताते हैं कि “जाति व्यवस्था का पड़ोस के समूहों के स्थान और गठन को निर्धारित करने में बहुत बड़ा प्रभाव था, जो अंदर की ओर सिमटे हुए थे (जोधपुर और उदयपुर के मामलों में) और शहर के दरवाज़ों (अहमदाबाद के पोल) को नियंत्रित करके ख़ुद को बाक़ी शहर से अलग कर लेने की संभावना भी थी”.

जाति का तर्क स्वाभाविक रूप से “मंदिर-शहर” में काम करता है:

“एक अधिशेष अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक ब्राह्मण बस्ती (एक मंदिर के साथ) का उपयोग करने का विचार दक्षिण भारत में शहरों के जन्म का केंद्र था. इसे वैदिक और पौराणिक धर्म के माध्यम से व्यक्त ब्राह्मण-क्षत्रिय गठबंधन की ब्राह्मणवादी विचारधारा के माध्यम से वैधता दी गई थी”.

और स्वाभाविक रूप से, “मंदिर-शहर” “कार्य भिन्नता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित था जिसे विभिन्न जाति-आधारित आवासों के माध्यम से दर्शाया गया था. जाति व्यवस्था का सख़्ती से पालन किया जाता था और यह इन शहरी केंद्रों की योजना में प्रकट होता था”.

14वीं शताब्दी के बाद से दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए शहर जाति व्यवस्था से बच नहीं पाए – ख़ासकर इसलिए क्योंकि हिंदू और इस्लामी शहरों के बीच अंतर करना “एक बहुत ही सरल द्वंद्व” है जो एक बहुत अधिक जटिल वास्तविकता को नहीं दर्शाता है. लेकिन दक्कन के इन मध्ययुगीन शहरों ने उस शहरी रूप में कुछ नया जोड़ा जो तब तक देश में प्रचलित था. यह नई चीज़ शहर के भीतर नहीं, बल्कि बाहर हुई – और फिर भी, यह शहर की गतिशीलता का एक प्रमुख तत्व था: शहर की दीवारों से बहुत दूर नहीं, लेकिन शहर के ठीक बाहर, सूफ़ी संत लगभग एक व्यवस्थित तरीक़े से बस गए. उन्होंने जानबूझकर शहर से दूरी बनाई ताकि वे भौतिक चीज़ों से अपनी दूरी दिखा सकें और शांति से रह सकें. उसी समय, निवासी उनका सम्मान करते थे: “लोग भौतिक शहर को पीछे छोड़कर सूफ़ियों की पवित्र जगहों पर एक दिन बिताने के लिए जाते और शाम तक लौट आते”.

उनकी मृत्यु के बाद, इन संतों को उसी स्थान पर दफ़नाया गया जहाँ वे रहते थे, और उनकी क़ब्र के चारों ओर एक मक़बरा बनाया गया जिसे “दरगाह” कहा जाता है, जिसका आकार संत की लोकप्रियता के अनुसार अलग-अलग होता था.

जो बात प्रत्युष शंकर नहीं कहते हैं, वह यह है कि पूरे समाज में, सूफ़ी संतों को मृत्यु के बाद भी काफ़ी शक्तियों वाला माना जाता था: कई भक्त संत की मृत्यु के सदियों बाद भी दरगाह पर अपनी इच्छाओं (चाहे वह बच्चा पैदा करना हो, किसी बीमारी से ठीक होना हो, या परीक्षा पास करना हो) को पूरा करने के लिए उनसे माँगने जाते रहे. यह मन्नत की लॉजिक, अपने लेन-देन की प्रकृति के कारण, सभी प्रकार की सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती है: हिंदू, ईसाई, सिख, आदि सूफ़ी संतों की पूजा करते हैं, समाज के हर वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग से लेकर निचली जातियों तक, दरगाह पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अंत में, गर्भगृह में भी, महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से प्रवेश दिया जाता है. लेकिन प्रत्युष शंकर यह मान लेते हैं कि पाठक वह सब जानते हैं जिसका मैंने ऊपर ज़िक्र किया है, जब वह यह निष्कर्ष निकालते हैं:

“दक्कन के शहरों का अनूठा योगदान शायद अंदर किसी असाधारण बनावट में उतना नहीं था, जितना कि सूफ़ी संतों के प्रमुख ज़िले और उपनगरों के विकास में था. सूफ़ी संत जनता के बीच लोकप्रिय थे और राज्य के लिए एक ज़रूरी जवाबी बिंदु प्रदान करते थे. अगर शहर व्यापार, वाणिज्य और शक्ति की भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, तो सूफ़ी मक़बरों के उपनगरीय इलाक़े ठीक इसके विपरीत थे; प्रकृति की गोद में एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान जिसमें मामूली बुनियादी ढाँचा था. सदियों से, इस टाइपोलॉजी ने मज़बूत जड़ें जमा लीं क्योंकि मक़बरों के ये परिसर सार्वजनिक स्थान बन गए जहाँ शहर के निवासी शहर से बाहर एक तीर्थयात्रा की तरह अक्सर आते थे, क्योंकि वे अक्सर शहर के क़िले की दीवारों के ठीक बाहर स्थित होते थे”.

और यहीं वह शब्द सामने आता है: “पब्लिक स्पेस” यानी सार्वजनिक जगह!

14वीं शताब्दी में दक्कन में मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए शहरों ने भारतीय दुनिया में सार्वजनिक जगह की अवधारणा को पेश किया, जिसे तब तक समाज को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर बाँटने वाली गहरी दरारों के कारण नज़रअंदाज़ किया गया था. यह भारत में इस्लाम का एक ऐसा योगदान है जिसे कुछ लोग विरोधाभासी कह सकते हैं, यह देखते हुए कि इस धर्म की आज की छवि अक्सर अलगाव, यहाँ तक कि बहिष्कार के विचार से प्रभावित है. लेकिन भारत में इस्लाम के आने से पहले, देश में ऐसी खुली जगहें मौजूद नहीं थीं.

निश्चित रूप से, तपस्वियों ने अपने आश्रम शहरों से बाहर स्थापित किए – जैसे तिरुवन्नामलाई के ऊपर रमण महर्षि की गुफ़ा – लेकिन उनके अनुयायी उन्हें वहाँ परेशान नहीं करते थे, और जब वे करते थे, तो वे गुरु-शिष्य परंपरा के तरीक़े से उनसे बातचीत करते थे, जबकि दरगाह के आसपास आपको खेल के मैदान और पिकनिक की जगहें भी मिल जाती थीं.

अपनी किताब में, प्रत्युष शंकर इस योगदान को दक्कन तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन यह तर्क देने का मन करता है कि जिस नई चीज़ की ओर वह इशारा करते हैं, वह पूरे भारत में पाई जा सकती है. उत्तर में भी, सूफ़ी संत शहरों के बाहरी इलाक़ों में बस गए – क्या निज़ामुद्दीन ने दिल्ली से दूर रहना नहीं चुना था? – और उनके मक़बरे आज भी सभी के लिए खुली एक सार्वजनिक जगह की छवि पेश करते हैं. यह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है जब दरगाह अभी भी हरियाली से घिरी हुई है, भले ही इसे शहर में शामिल कर लिया गया हो, जैसे अहमदाबाद में सरखेज रोज़ा या दिल्ली में फ़िरोज़ शाह कोटला, जहाँ आनंद तनेजा ने साफ़ दिखाया है कि आज भी हर तबके के लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए!

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.

बिहार चुनाव के दौरान हमें हरिशंकर परसाई की भेड़िया और मेमना वाली वो कहानी याद आती है। शीर्षक है 'हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं'।