30/10/2025: मायावती का सिमटता संसार | टैगोर को गाना असम में जुर्म, बंगाल में हंगामा | जिंदा आदिवासी, मुर्दा मतदाता | सपा चलेगी हाइपरलोकल | देश एक पर दुनिया अलग | ट्रंप के दांव अलग हैं, चीन के अलग

‘हरकारा’ यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूजलेटर. ज़रूरी ख़बरें और विश्लेषण. शोर कम, रोशनी ज़्यादा.

निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल, फ़लक अफ़शां

आज की सुर्खियां

भीड़ तो जुटी पर मायावती चूकीं

टैगोर का गीत गाना अब देशद्रोह

बात विकास की टिकट जाति पर

“देख लीजिए ज़िंदा हैं पर हमको मार दिया”

नीतीश की शराबबंदी : एनडीए के लिए राजनीतिक फाँस, 20 हजार करोड़ की अवैध अर्थव्यवस्था

चुनाव आयोग का फैसला बीजेपी को राहत

एक राज्य बीस घोषणापत्र सपा का नया दांव

त्रिपुरा में बीजेपी बेहाल अपनी ही सरकार में घमासान

जांच में झोल आतंकी हमले के दोषी बरी

शाह पर उंगली उठाने की सज़ा 41 साल बाद अफसर दोषी

पैर धोकर पीने वाले केस से दो जज हटे

वोटर लिस्ट का डर बंगाल में एक और जान गई

घाना का खून सना सोना भारत में ठिकाना

कनाडा सरकार के कदम से कट्टरपंथी बेचैन

उत्तर की सियासत दक्षिण का पैसा देश टूटने का ख़तरा

RSS की राह में रोड़ा सरकार के आदेश पर कोर्ट का ब्रेक

ट्रंप खुश शी शांत चीन खेल रहा लंबा दांव

लखनऊ रैली से जान नहीं फूंक सकीं मायावती

इस महीने की शुरुआत में, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के संस्थापक कांशी राम की 19वीं पुण्यतिथि पार्टी प्रमुख मायावती के लिए संख्या बल के प्रदर्शन का एक मौक़ा बन गई. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से हज़ारों समर्थक लखनऊ में उमड़ पड़े, और कई अन्य पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड से भी आए. यह मायावती की लगभग एक दशक में सबसे बड़ी रैलियों में से एक थी, जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल था. हिंदू में जिया उस सलाम ने मायावती के सिमटते असर पर लंबा लेख लिखा है.

उनके भाई आनंद कुमार और भतीजे आकाश आनंद उनके साथ खड़े थे और उन्होंने बिना रुके एक घंटे तक भाषण दिया. साफ़ तौर पर, राज्य में कमज़ोर हो चुकी कांग्रेस के काल्पनिक प्रभाव के डर में जी रहीं मायावती ने परिवारवाद की राजनीति पर जमकर हमला बोला. उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) पर भी तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश के दलितों की बात आती है तो वह जानबूझकर चीज़ें भूल जाती है. वह उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद ‘रावण’ के कामों से चिढ़ी हुई थीं और उन्हें “अवसरवादी” क़रार दिया.

हालांकि, वह सिर्फ़ आग और गंधक नहीं बरसा रही थीं. जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), ख़ासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात आई, तो वह साक्षात शालीनता की प्रतिमूर्ति बन गईं. उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल (2007-12) के दौरान बनाए गए विशाल पार्कों के रखरखाव के लिए योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया. उन्होंने श्री आदित्यनाथ के कामों की तुलना श्री यादव के कामों से करते हुए पूर्व को काफ़ी हद तक सकारात्मक रूप में पेश किया. अगर उन्होंने बीजेपी के ख़िलाफ़ कुछ बोला भी, तो वह महज़ एक रस्म अदायगी जैसा था. उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘दलित की बेटी’ के ख़िलाफ़ ‘साज़िश’ का वही पुराना राग भी अलापा. हाल के दिनों की सबसे बड़ी बीएसपी रैली, असल में, पुरानी बोतल में पुरानी शराब जैसी ही थी.

बीएसपी प्रमुख ने एक नई शुरुआत करने का सुनहरा मौक़ा गँवा दिया. यह मायावती के लिए एक नया अध्याय शुरू करने और राज्य तथा देश के उभरते मुद्दों पर बात करने का अवसर था. लेकिन उन्होंने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभ्यास के मुद्दे से बचना चुना, और ‘बुलडोज़र राजनीति’, पैगंबर के जन्मदिन समारोह के आसपास के विवाद, और हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचारों, ख़ासकर रायबरेली की घटनाओं से दूर रहीं. उन्होंने बेरोज़गारी या महंगाई, ज़री कारीगरों, कालीन बुनकरों, ताला निर्माताओं, पीतल के बर्तन बनाने वालों, पतंग का मांझा बनाने वालों के संघर्ष या राज्य में प्राथमिक स्कूलों के बंद होने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की. और तो और, हिरासत में हुई मौतों और मुठभेड़ हत्याओं पर भी वह ख़ामोश रहीं.

यह उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों को यह बताने का भी एक मौक़ा था कि वह हिंदुत्व की राजनीति पर नरम नहीं हैं, यह एक ऐसी धारणा है जो 2014 के बाद से मज़बूत हुई है क्योंकि वह लगातार सपा और कांग्रेस पर हमला करती रही हैं; सपा 2017 से राज्य में सत्ता से बाहर है, और कांग्रेस एक दशक से ज़्यादा समय से केंद्र में विपक्ष में है. इस पूरे समय में, वह राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में बैठी बीजेपी से सवाल पूछने से कतराती रही हैं. लखनऊ में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया. उन्होंने अब भी विपक्ष को ही नकारात्मक रोशनी में पेश किया.

इससे भी बदतर, परिवारवाद की राजनीति के ख़िलाफ़ बोलने के बाद, मायावती ने ख़ुशी-ख़ुशी, और बेशर्मी से, अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और जनता से उसे वही प्यार देने के लिए कहा जो उन्होंने कभी उन पर बरसाया था. उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं हुआ कि श्री आनंद एक ऐसे साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं जो अब अस्तित्व में ही नहीं है. आज लोकसभा में पार्टी का कोई सदस्य नहीं है और 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में सिर्फ़ एक सदस्य है. एक ऐसी पार्टी की सुप्रीमो के लिए जिसका दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार में कोई वजूद नहीं है, उनका यह रवैया अवास्तविक था. तुलना के लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के विधानसभा में छह-छह सदस्य हैं. अपने समर्पित लेकिन सीमित अनुयायियों के साथ, वे आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं.

लेकिन मायावती के साथ ऐसा नहीं है. कभी जाटवों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों की सबसे मज़बूत आवाज़ रहीं मायावती ने आज चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ज़मीन छोड़ दी है, जो न सिर्फ़ अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं को एक छतरी के नीचे ला रहे हैं, बल्कि सड़क पर उतरकर राजनीति करने में भी विश्वास करते हैं. जहाँ कहीं भी दलितों या मुसलमानों पर अत्याचार की कोई घटना होती है, वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं. श्री आनंद वहाँ कहीं नहीं पाए जाते. और इससे भी बुरी बात यह है कि कोई उनकी अनुपस्थिति पर सवाल भी नहीं उठाता. यह अप्रासंगिक होने का एक स्पष्ट संकेत है.

वास्तव में, लखनऊ रैली, जिसे मायावती का राजनीतिक पुनर्जागरण माना जा रहा था, सुधार की एक अनसुनी पुकार बनकर रह गई. मायावती-2025 एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हैं. लखनऊ में, उनके पास मंच भी था और एक विशाल दर्शक वर्ग भी. फिर भी, वह अपने संवाद बोलने से चूक गईं. उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस धारावाहिक में, शायद ज़्यादा रीटेक का मौक़ा न मिले.

टैगोर को गाना भी हिमंता के हिसाब से देशद्रोह

‘आमार सोनार बांग्ला एक भावना है’: महुआ मोइत्रा और बंगाल कांग्रेस ने बांग्लादेश राष्ट्रगान विवाद पर बीजेपी की आलोचना की

असम की बीजेपी सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं के ख़िलाफ़ एक पार्टी कार्यक्रम में ‘आमार सोनार बांग्ला’ गीत गाने के लिए देशद्रोह का मुक़दमा दायर करने की घोषणा के बाद, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को कहा कि यह गीत “बंगालियों के लिए एक भावना है”. यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रगान है. पश्चिम बंगाल कांग्रेस इकाई ने भी बीजेपी की टिप्पणी को “बंगाल की सांस्कृतिक और भावनात्मक विरासत का अपमान” बताया है.

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आमार सोनार बांग्ला गीत टैगोर द्वारा 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए लिखा गया था. इसकी पहली 10 पंक्तियों को 1971 में ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था. ‘आमार सोनार बांग्ला’ हम सभी बंगालियों के लिए एक भावना है. न तो भगवा चड्ढी वाले और न ही उनका पेड ट्रोल मीडिया इसे कभी समझ पाएगा!”

पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने भी “एक्स” पर कहा कि “’आमार सोनार बांग्ला’ बंगाल की आत्मा और एकता का प्रतीक है,” और यह नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रिय रचनाओं में से एक है. कांग्रेस ने बताया कि यह गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान एकता और अवज्ञा का प्रतीक बन गया था.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 27 अक्टूबर को श्रीभूमि शहर के इंदिरा भवन में कांग्रेस सेवादल की एक बैठक के दौरान, कांग्रेस नेता और कवि विधु भूषण दास को ‘आमार सोनार बांग्ला’ की कुछ पंक्तियां गाते हुए देखा गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा, “दो दिन पहले श्रीभूमि की ज़िला कांग्रेस इकाई ने भारत के राष्ट्रगान के बजाय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बजाया. यह भारत के लोगों और उसके राष्ट्रगान का खुला अपमान है.” उन्होंने इसे बांग्लादेश के कुछ नागरिकों के उस दावे से भी जोड़ा जिसमें पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश का हिस्सा बताया जाता है.

असम सरकार की जांच पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सत्तू रॉय ने कहा, “हमने रवींद्रनाथ टैगोर के प्रति प्रेम के कारण बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया. बीजेपी ‘देशद्रोह’ और ‘देशभक्ति’ का मतलब बदलने की कोशिश कर रही है.” कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी बीजेपी पर “बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान करने” का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी ने रवींद्रनाथ टैगोर के इतिहास को न जानकर अपनी अज्ञानता दिखाई है.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने राज्य के एक कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को आदेश दिया है, जिसने एक पार्टी की बैठक के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत ‘आमार सोनार बांग्ला’ गाया था. इस गीत का एक हिस्सा बांग्लादेश का राष्ट्रगान है. ‘पीटीआई’ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पुलिस को देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

‘आमार सोनार बांग्ला’, जिसका अर्थ है ‘मेरा सोने का बंगाल’, 1905 में ब्रिटिश द्वारा बंगाल के विभाजन के दौरान टैगोर द्वारा लिखा गया था. इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को 1971 में बांग्लादेश द्वारा अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था.

बुधवार को, भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें कांग्रेस नेता, जिसकी पहचान विधु भूषण दास के रूप में हुई है, इस सप्ताह की शुरुआत में श्रीभूमि जिले में पार्टी की सेवा दल की बैठक में ‘आमार सोनार बांग्ला’ की कुछ पंक्तियां गाते हुए दिख रहे थे. भाजपा द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई को यह बताते हुए भी उद्धृत किया गया था कि टैगोर के इस गीत ने बंगाली लोगों को “अंग्रेजों के खिलाफ उठने का साहस” दिया था. जवाब में, असम भाजपा ने सोशल मीडिया पर कहा कि गोगोई इस गीत को गाने को “बेशर्मी से” सही ठहरा रहे थे. पार्टी ने कहा, “वास्तव में, इसे शर्मनाक कहना भी बहुत हल्का होगा, यह तो सीधा-सीधा अपमानजनक है.”

बिहार चुनाव

मैदान में उतरे उम्मीदवारों का कास्ट कैलकुलस

बिहार चुनाव ऊपरी तौर पर विकास, बेरोज़गारी और पलायन जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है. लेकिन इन बयानों के बावजूद, यह चुनाव राज्य में राजनीति के जातीय समीकरण को साधने के लिए दोनों प्रमुख गठबंधनों की एक कोशिश भी है. यहीं पर उम्मीदवारों की जातीय संरचना एक बड़ी भूमिका निभाती है.

आमतौर पर आबादी को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और सवर्ण जातियों में बांटा जाता है. हालांकि, राजनीतिक दृष्टिकोण से, मुसलमानों को एक अलग समूह के रूप में देखना ज़्यादा सही है. बिहार के मामले में, बड़े ओबीसी वर्ग को भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) में बांटा गया है. चूँकि बिहार सरकार ने 2023 में जाति-आधारित सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए थे, इसलिए राज्य में इन समूहों और उनकी उप-जातियों की जनसांख्यिकीय हिस्सेदारी के ताज़ा आंकड़े मौजूद हैं. सर्वेक्षण के अनुसार, ईबीसी बिहार में सबसे बड़ा सामाजिक समूह है, लेकिन यह उप-जाति स्तर पर काफ़ी बंटा हुआ है.

हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा चुनाव आयोग (ईसीआई) के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, नामांकन वापस लेने की आख़िरी तारीख ख़त्म होने के बाद, एनडीए के 242 और महागठबंधन (एमजीबी) के 252 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं. राज्य में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. एनडीए का आंकड़ा इसलिए कम है क्योंकि मढ़ौरा से उनकी एक उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया. वहीं, महागठबंधन के तीन उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के बावजूद उनके उम्मीदवारों की संख्या 252 है, क्योंकि 12 सीटों पर गठबंधन के दलों के एक से ज़्यादा उम्मीदवार आमने-सामने हैं. इनमें से पांच सीटों पर राजद और कांग्रेस के बीच “दोस्ताना लड़ाई” है.

दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल उम्मीदवारों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग (बीसी) की है, जिसके बाद सवर्ण हिंदू आते हैं. एससी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर हैं, जिनकी हिस्सेदारी लगभग राज्य में एससी-आरक्षित सीटों के बराबर है.

अगर एनडीए और महागठबंधन की अलग-अलग तुलना की जाए, तो एक बड़ा अंतर दिखता है. दोनों ने लगभग आधे टिकट बड़े ओबीसी समूहों को दिए हैं, लेकिन महागठबंधन ने एनडीए की तुलना में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के उम्मीदवारों को ज़्यादा टिकट दिए हैं, जबकि एनडीए ने महागठबंधन से ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. एनडीए ने सवर्णों को भी महागठबंधन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा टिकट दिए हैं, जबकि महागठबंधन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व एनडीए से कहीं ज़्यादा है. यह विश्लेषण दिखाता है कि अपनी जनसंख्या के अनुपात में सवर्ण हिंदू दोनों गठबंधनों में ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिनिधित्व पाते हैं.

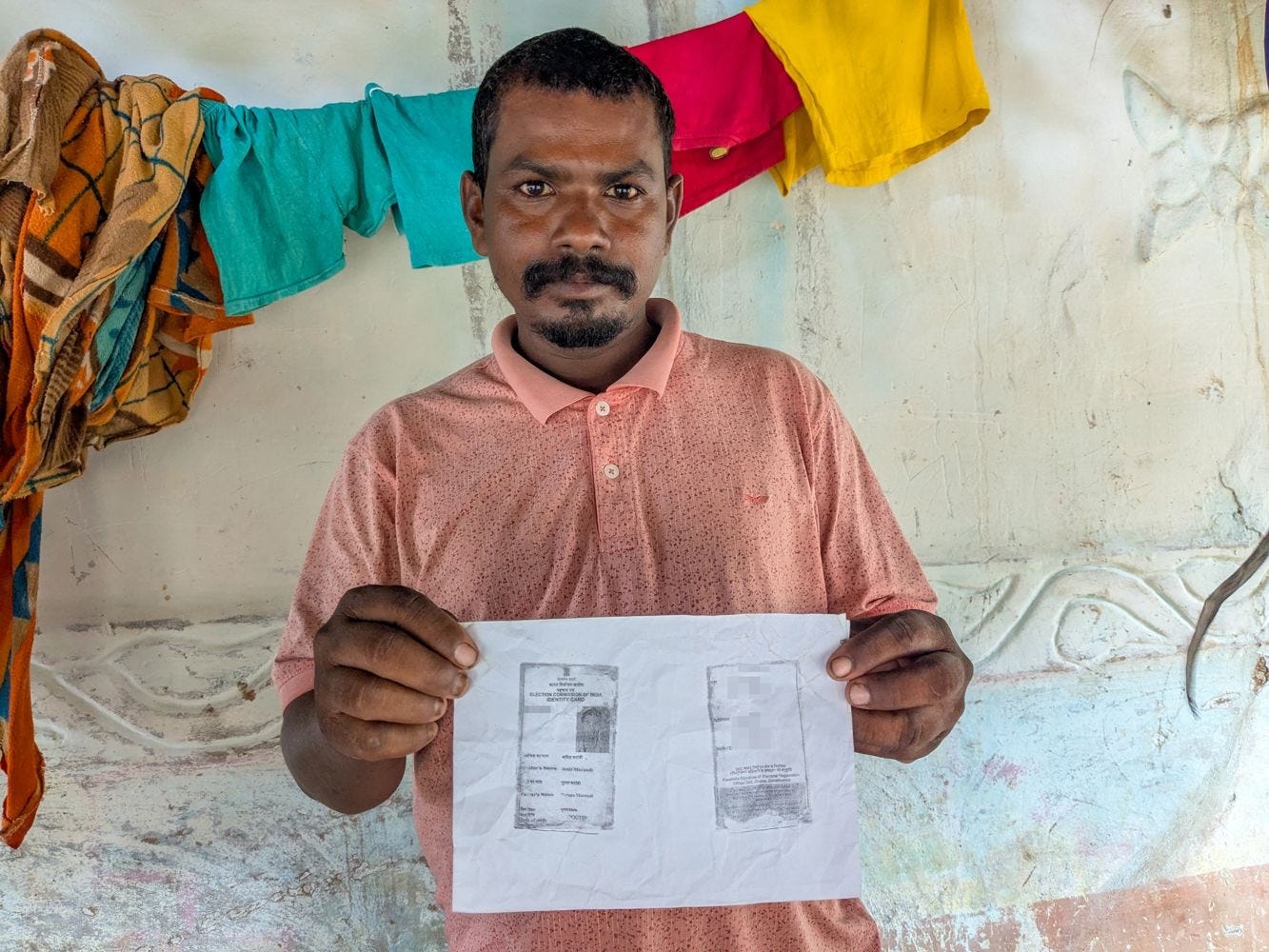

“देख लीजिए, ज़िंदा हैं लेकिन हमको मार दिया है.”

“इसको देखिए! मर गया है… और चल रहा है.” अमित मरांडी को आजकल ऐसे मज़ाक सुनने पड़ रहे हैं. 32 वर्षीय संथाल आदिवासी अमित मरांडी इस मज़ाक पर हंसते हैं, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर चिंता छा जाती है. वह कहते हैं, “देख लीजिए, हम ज़िंदा हैं लेकिन हमको मार दिया है.”

बिहार के जमुई ज़िले के लोहसिंघना गांव के दिहाड़ी मज़दूर अमित का नाम हाल ही में मृतक मतदाताओं की सूची में डाल दिया गया है. यह सूची चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान तैयार की गई थी, जिसका मक़सद अयोग्य मतदाताओं को हटाना था. लेकिन इस प्रक्रिया में, लोआ टोला जैसे आदिवासी बस्तियों में कई योग्य मतदाताओं को ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. अमित कहते हैं, “बुरा तो लगता है ना.”

रूरल इंडिया ऑनलाइन (PARI) के लिए उमेश कुमार रे की रिपोर्ट के अनुसार, बूथ संख्या 223 के हटाए गए मतदाताओं की सूची की जांच करने पर पता चला कि लोहसिंघना गांव में कई आदिवासी नाम हटा दिए गए थे. यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सूची में शामिल लगभग आधे आदिवासियों को ग़लत तरीक़े से ‘मृत’ घोषित किया गया है. अमित मरांडी भी उनमें से एक हैं. वह कहते हैं कि उन्होंने हर चुनाव में वोट डाला है, यहां तक कि 2024 के आम चुनाव में भी वह दो दिन की दिहाड़ी गंवाकर पटना से वोट डालने आए थे.

अब मतदाता सूची से नाम कटने के बाद उन्हें डर है कि सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा. बिहार में आदिवासियों की आबादी 2 प्रतिशत से भी कम है, इसलिए उनकी समस्याओं पर राजनीतिक दलों या मीडिया का ध्यान नहीं जाता.

35 वर्षीय चंपा मरांडी को भी ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वह हैरान रह गईं. दिलचस्प बात यह है कि उनके पति संजय मुर्मू का नाम सूची में है. चंपा को डर है कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे उनके परिवार को मिलने वाला सब्सिडी वाला राशन और पीएम किसान योजना का पैसा बंद हो सकता है. संगीता सोरेन और उनके पति मनोज मुर्मू, दोनों को आधिकारिक रिकॉर्ड में ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. संगीता ग़ुस्से में पूछती हैं, “हम वोट देते हैं तो सरकार के आदमी ही हुए ना! फिर क्यों काटा गया हमारा नाम?”

इस संशोधन के लिए ज़िम्मेदार बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का कहना है कि उन्हें एक महीने के भीतर भारी लक्ष्य पूरा करना था. एक आदिवासी बीएलओ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तक पहुंचने के लिए रोज़ 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता था. अगर कोई घर पर नहीं मिलता, तो उसे सूची से हटाए जाने का ख़तरा रहता था. आदिवासियों का कहना है कि कोई भी बीएलओ उनके पास आया ही नहीं.

इस कहानी के पोस्टस्क्रिप्ट में बताया गया है कि 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में भी अमित, चंपा और संगीता के नाम ‘हटाए गए’ के रूप में ही दर्ज हैं. इसका मतलब है कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.

नीतीश की शराबबंदी : एनडीए के लिए राजनीतिक फाँस, 20 हजार करोड़ की अवैध अर्थव्यवस्था

बिहार चुनाव में शराबबंदी कानून एक केंद्रीय मुद्दा बन गया है, जिस पर सत्तारूढ़ जद(यू) चुप्पी साधे हुए है, जबकि विपक्षी महागठबंधन और जन सुराज इसे समाप्त करने या समीक्षा करने का वादा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लागू किए गए इस कानून ने अब एक राजनीतिक फाँस का रूप ले लिया है.

“द इंडियन एक्सप्रेस” में संतोष सिंह की रिपोर्ट कहती है कि महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में सत्ता में आने पर कानून की समीक्षा करने और ताड़ी पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया है. इंडिया ब्लॉक के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ताड़ी व्यवसाय से जुड़े समुदायों की खोई हुई आजीविका पर ज़ोर दिया है. यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील है, क्योंकि पिछले नौ वर्षों में इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए 12.79 लाख लोगों में से 85% से अधिक लोग अनुसूचित जाति, ईबीसी और ओबीसी से संबंधित हैं.

नीतीश कुमार ने यह अधिनियम तब लागू किया था जब वह 2015 में महागठबंधन (आरजेडी के साथ) सरकार का नेतृत्व कर रहे थे. 2014 की मोदी लहर को हराने वाली इस जीत के बाद, नीतीश केंद्र में मोदी के विकल्प के रूप में अपनी छवि को मज़बूत करना चाहते थे. शराबबंदी को नीतीश के “सुशासन” की छवि को मजबूत करने और उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के रूप में देखा गया. यह नीति उनकी “महिला-समर्थक” छवि के अनुरूप थी, क्योंकि शराबबंदी की मांग मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित थी (एक वादा जिसे उन्होंने 2015 के चुनाव में भी शामिल किया था). लेकिन, विडंबना यह है कि 2005 में पहली बार सीएम बनने पर नीतीश ने ही राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए एक उदार शराब नीति शुरू की थी, जिससे 2015 तक राज्य का उत्पाद शुल्क राजस्व 500 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹ 5,000 करोड़ हो गया था.

आरजेडी (जो तब 80 सीटों के साथ जद(यू) से बड़ी पार्टी थी) अपने ओबीसी यादव आधार के शराब व्यापार से जुड़े होने के कारण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं थी, लेकिन नीतीश ने इसे दरकिनार कर दिया. उन्होंने भाजपा—अपने तत्कालीन पूर्व सहयोगी, जिसका समर्थन उन्हें पूर्ण प्रतिबंध के लिए मिला—के सहयोग से पूर्ण शराबबंदी कानून पारित कराया. 6 अप्रैल 2016 को कानून पारित करते समय, नीतीश ने महात्मा गांधी को उद्धृत किया और शराब को “सामाजिक बुराई” बताया.

लांसेट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, शराबबंदी के बाद बिहार में 21 लाख महिलाओं ने शून्य घरेलू हिंसा की सूचना दी, जो एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव था. हालांकि, ग्रामीण महिलाओं को छोड़कर जद(यू) को कोई स्पष्ट राजनीतिक लाभांश नहीं मिला. 2020 के विधानसभा चुनावों में जद(यू) की संख्या 71 से गिरकर 43 हो गई, जो भाजपा की संख्या से लगभग आधी थी.

दिसंबर 2021 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने टिप्पणी की थी कि बिहार शराब कानून में “प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी” थी, जिससे अदालतों में “रुकावट” आ गई थी. हाल के वर्षों में 300 से अधिक लोगों की मौत वाली शराब त्रासदियों के कारण नीतीश सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद अप्रैल 2023 में उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के लिए ₹ 4 लाख का मुआवज़ा देने की घोषणा की.

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का दावा है कि कानून पूरी तरह से विफल है और इससे सालाना ₹ 20,000 करोड़ की अवैध अर्थव्यवस्था बन रही है. इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज़ प्रशांत किशोर की है, जिन्होंने 15 मिनट में प्रतिबंध हटाने का दावा किया है. महागठबंधन में सीपीआई (एम-एल) लिबरेशन ने समीक्षा का नेतृत्व किया. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए शराबबंदी पर बात नहीं कर रहा है क्योंकि यह गठबंधन के “गले की फाँस” बन गया है.

वहीं, जद(यू) प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि कई रिपोर्टें जीवन की गुणवत्ता में सुधार का सुझाव देती हैं, हालांकि उन्होंने सीमित पुलिस बल और भारत-नेपाल सीमा के कारण प्रवर्तन में कुछ चुनौतियों को स्वीकार किया. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कानून का समर्थन करते हुए विपक्ष के “नैतिक अधिकार” पर सवाल उठाया.

असम में ‘एसआईआर’ क्यों टाला? चुनाव आयोग के निर्णय पर उठे बड़े सवाल

चूंकि चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार (27 अक्टूबर) को उल्लेख किया कि असम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) देशव्यापी अभियान के “दूसरे चरण” के साथ 4 नवंबर को शुरू नहीं होगा, इसलिए विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के इस निर्णय के समय और तर्क पर सवाल उठाए हैं. गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल (2026 में) होने वाले हैं. हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का वर्तमान कार्यकाल मई 2026 में समाप्त होगा. “द वायर” में तमन्ना नसीर लिखती हैं- चूंकि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का प्रयास खिंचता जा रहा है, लिहाजा असम को एक अपवाद मानते हुए उसकी मतदाता सूचियों के ‘एसआईआर’ को टालने के आयोग के निर्णय ने जितने सवालों का जवाब दिया है, उससे कहीं अधिक सवाल खड़े किए हैं. उदाहरण के लिए : “क्या आयोग सूची से गलत तरीके से बाहर किए गए नागरिकों की दलीलों को सुनेगा? क्या आयोग एनआरसी से बाहर किए गए लोगों के सीएए के तहत नागरिकता प्राप्त करने की प्रतीक्षा करेगा? और क्या एनआरसी को चुनावी मतदाता सूची में शामिल करने के लिए एक वैध दस्तावेज़ के रूप में माना जाएगा?”

“इंडिया केबल” के अनुसार, असम में एसआईआर टालने के राजनीतिक निहितार्थ हैं. चुनाव आयोग के इस फैसले ने भाजपा को एक स्वागतयोग्य राहत और एक बहुत आसान चुनावी रास्ता प्रदान किया है. इस कदम ने सत्तारूढ़ दल को एक राजनीतिक रूप से विस्फोटक स्थिति से आसानी से बचा लिया है, जो पश्चिम बंगाल और असम में आगामी चुनावों से पहले नागरिकता पर उसके संदेश को जटिल बना सकती थी.

सालों से, भाजपा दो परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच संतुलन साध रही थी. एक-पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना, और दो- जबकि असम में खुद को “स्वदेशी” पहचान के संरक्षक के रूप में पेश करना. एसआईआर या एक नई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया के माध्यम से असम में नागरिकता की कोई भी नई जांच इन अंतर्विरोधों को फिर से खोलने और महत्वपूर्ण मतदाता समूहों को अलग-थलग करने का जोखिम पैदा करती. एसआईआर को स्थगित करने के साथ, वह जोखिम समाप्त हो जाता है. चुनाव आयोग ने इस बात का कोई भरोसेमंद स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि असम को क्यों छूट दी गई है, खासकर जब राज्य में पहले से ही एक पूर्ण एनआरसी है. यदि नागरिकता के मुद्दे कथित तौर पर सुलझ गए हैं, तो एक नई पुनरीक्षण प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए क्या बचा है?

कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि भाजपा की राजनीतिक गणना हमेशा एक नए एनआरसी के पक्ष में रही है—जिसे अपनी शर्तों पर फिर से ढाला जा सके. मौजूदा एनआरसी पर आधारित एक नया एसआईआर, “फिर से करने” के आख्यान को कमज़ोर कर देगा और इस संभावना समाप्त हो जाएगी. इस आलोक में, चुनाव आयोग की चुप्पी सिर्फ प्रक्रियागत नहीं है— बल्कि गहन रूप से राजनीतिक है.

सपा इस बार बहु-क्षेत्रीय, स्थानीय घोषणापत्र जारी करेगी

उत्तरप्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के आख्यान का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी स्थानीय स्तर का क्षेत्र-विशेष के हिसाब से घोषणापत्र तैयार कर रही है. असद रिज़वी ने लिखा है कि सपा की रणनीति का उद्देश्य विकास की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो किसी विशेष क्षेत्र की स्थानीय मांगों, अवसरों, आजीविका की चुनौतियों और सामाजिक गतिशीलता में निहित हैं. पार्टी के रणनीतिकारों का तर्क है कि राज्य के हर क्षेत्र में अलग-अलग भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियां तथा अवसर हैं, और स्थानीय घोषणापत्रों का ध्यान इन्हें संबोधित करने पर रहेगा.

पार्टी राज्य स्तर का एक मुख्य घोषणापत्र जारी करेगी, लेकिन साथ ही 18 से 20 क्षेत्र-केंद्रित घोषणापत्र भी जारी करने की योजना बना रही है. इन क्षेत्रीय घोषणापत्रों को आगरा, बुंदेलखंड, देवीपाटन मंडल और पूर्वांचल (पूर्वी यू.पी.) के जिलों जैसे क्षेत्रीय क्लस्टरों के लिए तैयार किया जाएगा. पार्टी के नेताओं को अपने क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों की विस्तृत सूचियां तैयार करने का निर्देश दिया गया है. 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा की सफल रणनीति—जिसमें विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र-वार सर्वेक्षण और उम्मीदवारों का चयन पहले करना शामिल था—को 2027 के विधानसभा चुनावों में भी अपनाया जाएगा.

इस कदम का उद्देश्य राजनीति को लोगों के करीब लाना और खुद को भाजपा के विकल्प के रूप में विकास-उन्मुख पार्टी के रूप में पेश करना है. यह सपा की ओर से एक सुव्यवस्थित चुनाव प्रबंधन रणनीति है, जिसका लक्ष्य भाजपा की संगठनात्मक और आख्यान मशीनरी का मुकाबला करना है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नीति सलाहकार अगले छह से आठ महीनों में लोगों के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर उनकी स्थानीय आकांक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इन घोषणापत्रों को स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप बनाया जा सके.

त्रिपुरा में भाजपा की सत्ता मुश्किल दौर में

त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा अपने सबसे अशांत दौर में से एक का सामना कर रही है, जिसमें आंतरिक दरारें और अपने जनजातीय सहयोगी टिपरा मोथा के साथ टकराव स्थिरता की उसकी छवि को कमज़ोर करने की धमकी दे रहे हैं. जो कभी एक मज़बूत गठबंधन माना जाता था, वह अब तनावपूर्ण और विभाजित दिखाई देता है, जिससे मुख्यमंत्री माणिक साहा के वफादारों और उनके आलोचकों के बीच पार्टी के भीतर गहरी दरारें सामने आ रही हैं. “द प्रिन्ट” के मुताबिक, इस अशांति ने त्रिपुरा के नाजुक जातीय घावों को भी फिर से खोल दिया है, जो पिछली सरकारों के तहत वर्षों की शांति के बाद भाजपा के शांति और समावेश के दावों को चुनौती दे रही है. पिछले दिनों तनाव तब चरम पर पहुंच गया, जब कथित तौर पर पश्चिम त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर टिपरा मोथा के सदस्यों द्वारा हमला किया गया. विधानसभा की 60 सीटों में से 13 टिपरा मोथा के पास होने के कारण, यह भाजपा की सत्ता पर पकड़ की नाजुकता और राजनीतिक सुविधा पर बने गठबंधनों की कीमत को भी रेखांकित करता है.

सीआरपीएफ कैंप आतंकी हमला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ‘त्रुटिपूर्ण जांच’ का हवाला देते हुए चार दोषियों को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में निचली अदालत द्वारा मौत की सज़ा पाए चार लोगों - मोहम्मद शरीफ़, इमरान शहज़ाद, मोहम्मद फ़ारूक़ और सबाउद्दीन - को बरी कर दिया. इस हमले में आठ जवान शहीद हो गए थे. अदालत ने एक अन्य दोषी जंग बहादुर ख़ान उर्फ बाबा की आजीवन कारावास की सज़ा को भी रद्द कर दिया.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने अपने 185 पन्नों के आदेश में जांच के तरीक़े पर गंभीर सवाल उठाए. अदालत ने कहा, “अगर जांच और मुक़दमा किसी ज़्यादा प्रशिक्षित पुलिस द्वारा किया गया होता तो इस मामले का नतीजा कुछ और होता.”

अदालत ने कहा कि जब चश्मदीद गवाह आरोपियों को पहले से नहीं जानते थे और घटना रात के अंधेरे में हुई थी, तो जांच एजेंसियों के लिए यह ज़रूरी था कि गिरफ़्तार किए गए लोगों को गुप्त रखा जाता और उनकी शिनाख़्त परेड (टीआईपी) कराई जाती. अदालत ने यह भी पाया कि घटनास्थल से बरामद किए गए फ़िंगरप्रिंट और ख़ाली कारतूस जैसे सबूतों को पुलिस मालखाने में सुरक्षित रखने के नियमों का पालन नहीं किया गया.

पीठ ने कहा, “जांच में हुई ख़ामी मामले की जड़ तक गई और अंततः अभियुक्तों के बरी होने का कारण बनी. हम अपराध की भयावहता को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम यह कहने के लिए मज़बूर हैं कि अभियोजन पक्ष मुख्य अपराध के लिए अभियुक्तों के ख़िलाफ़ संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा.”

अदालत ने यह भी पाया कि सीआरपीएफ कैंप से बरामद गोलियां परीक्षण गोलियों से मेल नहीं खाती थीं, जिससे छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि आरोपी वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद थे, इसलिए उन पर यूएपीए (UAPA) और आईपीसी की हत्या जैसी धाराएं साबित नहीं होतीं.

अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या, ग़ैर-क़ानूनी सभा और आतंकी गतिविधियों से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि, चूंकि आरोपियों के पास से हथियार, हैंड ग्रेनेड और कारतूस आदि बरामद हुए थे, इसलिए अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी पाया. इस अपराध के लिए, सभी पांच दोषियों को 10 साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये के ज़ुर्माने की सज़ा सुनाई गई. अदालत ने कहा कि अगर वे पहले ही 10 साल की सज़ा काट चुके हैं, तो उनकी सज़ा पूरी मानी जाएगी.

सोहराबुद्दीन मामले से जुड़े गुजरात के पुलिस अधिकारी को 41 साल पुराने मामूली अपराध में कैसे दोषी ठहराया गया

2010 में, गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह को गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख़, उनकी पत्नी कौसरबी और सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की हत्या का आदेश देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. यह गिरफ़्तारी सीबीआई ने की थी, लेकिन इस मामले में पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता का संदेह सबसे पहले गुजरात पुलिस ने ही अपनी एक रिपोर्ट में जताया था. यह रिपोर्ट राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई थी.

अमित शाह कुछ महीनों बाद ज़मानत पर रिहा हो गए. दो साल बाद, कुलदीप शर्मा के ख़िलाफ़ तीन दशक पुराना एक मामला फिर से ज़िंदा हो गया. 2012 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 के एक मामले में शर्मा पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दे दी. उन पर भुज ज़िले के एक पुलिस स्टेशन में एक कथित तस्कर को चोट पहुंचाने और ग़ैर-क़ानूनी तरीक़े से बंधक बनाने का आरोप था.

स्क्रोल के लिए रत्ना सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फ़रवरी में, गुजरात की एक अदालत ने शर्मा और एक पूर्व सब-इंस्पेक्टर को इस 41 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए तीन महीने की क़ैद की सज़ा सुनाई. अब 70 वर्षीय सेवानिवृत्त शर्मा पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है.

कुलदीप शर्मा ने अदालतों में लगातार दलील दी है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के इशारे पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, शर्मा ने आरोप लगाया था कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के “दुर्भावनापूर्ण” इरादों का शिकार हुए हैं.

याचिका में सोहराबुद्दीन मामले के अलावा कई अन्य उदाहरण दिए गए, जहां शर्मा के कार्यों ने कथित तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री को नाराज़ किया था. शर्मा ने बताया कि उन्होंने अमित शाह द्वारा माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में 2.5 करोड़ रुपये लेने के आरोपों की आगे की जांच की सिफ़ारिश की थी. उन्होंने नृत्यांगना मल्लिका साराभाई के ख़िलाफ़ एक मामले को बंद करने का आदेश दिया था, जबकि शाह उन पर दबाव बना रहे थे. एक अन्य मामले में, उन्होंने अमित शाह के एक क़रीबी सहयोगी के ख़िलाफ़ जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था.

शर्मा गुजरात के अकेले ऐसे पुलिस अधिकारी नहीं हैं जिन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया है. पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट, जिन्होंने 2002 के दंगों में मोदी की भूमिका का आरोप लगाया था, 1990 के एक हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं. इसी तरह, गुजरात के पूर्व डीजीपी आर.बी. श्रीकुमार को भी 2022 में गिरफ़्तार किया गया था. इशरत जहां फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की जांच करने वाले सतीश चंद्र वर्मा को भी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

ओबीसी व्यक्ति से ब्राह्मण आरोपी के पैर धुलवाने वाले केस से हाईकोर्ट के दो जज अलग हुए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दो न्यायाधीशों ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को उस मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के एक युवक को कथित तौर पर एक ब्राह्मण व्यक्ति के पैर धोने और वह पानी पीने के लिए मजबूर किया गया था.

ज्ञात हो कि इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में यह घटना सामने आई थी. आरोप था कि पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम के एक ओबीसी युवक ने एक ब्राह्मण व्यक्ति, अनुज पांडे की ‘आपत्तिजनक एआई-संपादित तस्वीर’ सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी. इसके बाद सज़ा के तौर पर उसे सार्वजनिक रूप से पांडे के पैर धोने और वह पानी पीने के लिए मजबूर किया गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद, पुलिस ने चार लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.

द वायर हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए.के. सिंह की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई से ख़ुद को अलग कर लिया. पीठ ने आदेश दिया कि मामले को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा जाए. न्यायाधीशों ने कहा कि जिन मामलों की सुनवाई शुरू में जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ कर रही थी, वे अब मुख्य न्यायाधीश की पीठ द्वारा निपटाए जा रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि जस्टिस श्रीधरन ने ही मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने का निर्देश दिया था. इसके बाद पांच लोगों को एनएसए के तहत गिरफ़्तार किया गया. इसी महीने जस्टिस श्रीधरन का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार के अनुरोध के बाद यह सिफ़ारिश की थी.

बंगाल में एक और ‘एनआरसी आत्महत्या’, ममता ने बीजेपी की ‘डर की राजनीति’ को ठहराया ज़िम्मेदार

बीरभूम के ईलमबाज़ार में बुधवार रात को एक 95 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) से डरकर आत्महत्या कर ली. यह घटना पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (EC) के SIR अभियान शुरू होने के तीन दिनों के भीतर इस तरह की दूसरी मौत है. क्षितिज मजूमदार की मौत के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर “डर, विभाजन और नफ़रत की राजनीति” करने का आरोप लगाया.

एक पुलिस अधिकारी ने टेलीग्राफ़ को बताया, “वृद्ध व्यक्ति ईलमबाज़ार में अपनी बेटी के घर के एक कमरे में छत से लटका हुआ पाया गया. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया के बाद नाम कटने के डर से व्यक्ति गंभीर तनाव में था.” परिवार के सदस्यों के अनुसार, मजूमदार को जब पता चला कि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तब से वह चिंतित थे. उनके एक रिश्तेदार ने कहा, “वह अक्सर कहते थे कि चूंकि उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो क्या उन्हें बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा?” पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर कई पोस्ट में इस मौत के लिए बीजेपी को ज़िम्मेदार ठहराया. उन्होंने लिखा, “हम बीजेपी की डर, विभाजन और नफ़रत की राजनीति के दुखद परिणामों को देख रहे हैं. बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा SIR अभ्यास की घोषणा के 72 घंटों के भीतर, एक के बाद एक दुखद घटनाएं हो रही हैं.” ममता ने तीन घटनाओं का ज़िक्र किया: 27 अक्टूबर को पानीहाटी के 57 वर्षीय प्रदीप कर की आत्महत्या, जिन्होंने अपने नोट में लिखा था, ‘एनआरसी मेरी मौत के लिए ज़िम्मेदार है.’ 28 अक्टूबर को कूचबिहार के दिनहाटा में एक 63 वर्षीय व्यक्ति ने SIR प्रक्रिया के तहत उत्पीड़न के डर से आत्महत्या का प्रयास किया. और अब, 95 वर्षीय क्षितिज मजूमदार ने अपना जीवन समाप्त कर लिया.

ममता ने सवाल किया, “इन राजनीतिक रूप से थोपी गई त्रासदियों के लिए कौन जवाब देगा? क्या केंद्रीय गृह मंत्री ज़िम्मेदारी लेंगे?” उन्होंने नागरिकों से शांत रहने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बंगाल में एनआरसी को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगी.

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर SIR अभ्यास की आड़ में मतदाता सूची से हज़ारों नाम हटाने की ‘साजिश’ का आरोप लगाया है. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “यह साइलेंट धांधली है. एक इलाके में 2002 की सूची में 717 मतदाता थे; अब यह सिर्फ़ 140 दिखाती है. अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के गुमा-1 ग्राम पंचायत में, एक बूथ पर शून्य पंजीकृत मतदाता दिखाए गए हैं, जबकि 2002 की सूची में लगभग 900 नाम थे.” टीएमसी ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. दूसरी ओर, बीजेपी नेताओं का कहना है कि SIR सिर्फ़ उन लोगों को प्रभावित करेगा जो राज्य में बिना वैध दस्तावेज़ों के रह रहे हैं.

घाना का अवैध सोना और भारत का कनेक्शन

फ़ॉरबिडन स्टोरीज़ द्वारा की गई एक नई जांच से पता चलता है कि घाना में इस अवैध सोने की होड़ की कीमत पर्यावरण और पत्रकारों को चुकानी पड़ रही है. जंगल नष्ट हो रहे हैं, नदियां दूषित हो रही हैं, और जो लोग सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अक्सर गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है. ‘फ़ॉरबिडन स्टोरीज़’ की रिपोर्ट है कि भारत, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा सोने का आयातक है, इस अवैध रूप से खनन की गई धातु का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है. भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ‘फ़ॉरबिडन स्टोरीज़’ के लिए समीक्षा किए गए सीमा शुल्क डेटा के अनुसार, मई के अंत और अगस्त 2025 के मध्य के बीच घाना से भारत में कम से कम 13 टन सोना भेजा गया था. चौंकाने वाली बात यह है कि उस सोने में से आठ टन गोल्डबॉड नामक एक कंपनी के माध्यम से आया, और कुछ दिनों—जैसे 3 जून, 2025—को 600 किलोग्राम से अधिक घाना का सोना भारत पहुंचा. अवैध अफ्रीकी खनन और भारत की बढ़ती सोने की मांग के बीच यह बढ़ता संबंध गंभीर सवाल खड़े करता है.

कार्नी सरकार के कदमों से निराश है खालिस्तान समर्थक

खालिस्तान समर्थक मोनिंदर सिंह, जिन्हें कनाडाई अधिकारियों ने कम से कम तीन बार जान के खतरे के बारे में चेतावनी दी है और जिसका दोष वह भारत में मोदी सरकार पर लगाते हैं—उन लोगों में शामिल हैं, जो नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए मार्क कार्नी सरकार के कदमों से निराश हैं. “ग्लोबल न्यूज़” से बात करते हुए उन्होंने दुख व्यक्त किया, “ हमने मूल रूप से सभी गलतियों को माफ कर दिया और उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी. सिख समुदाय के रूप में, यह हमारे लिए जोखिम पैदा करता है, क्योंकि अब कनाडा जानता है कि भारत ने क्या किया है.” लेकिन अपनी सुरक्षा के खतरों के बावजूद, कनाडा में जन्मे सिंह—जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उनसे दूर जाना पड़ा है—ने कहा कि उनका जल्द ही छिपने का कोई इरादा नहीं है.

उन्होंने कहा, “हम जो कर रहे हैं उसे करना बंद नहीं करने वाले हैं. भारत यही चाहता है. मैं किसी बंकर या ऐसी किसी जगह पर नहीं छिपा हूं. मुझे लगता है कि मैं अब पहले से कहीं अधिक सार्वजनिक हूं. और मुझे लगता है कि कुछ है जो मुझे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और इसका बहुत कुछ मेरे दोस्त (हरदीप सिंह निज्जर) की हत्या से लेना-देना है.”

पंजाब में ‘आप’ सरकार की मुश्किलें

2022 के चुनावों में कुल 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीतकर सत्ता में आने के बाद से, पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार समस्याओं से घिरी हुई है. खाली खजाना, केंद्र में एक शत्रुतापूर्ण भाजपा सरकार, अपने ही संगठन के भीतर असंतोष और नौकरशाही पर गहरा अविश्वास—इन सभी ने भगवंत सिंह मान सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर दिया है. हालांकि, इस साल की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली ‘आप’ के दिल्ली चुनाव हारने के बाद से दिल्ली नेतृत्व का बढ़ता प्रभाव—जिसे अधिकांश लोग हस्तक्षेप कहते हैं—ने पंजाब में पार्टी की समस्याओं को और बढ़ा दिया है. मनीष छिब्बर का कहना है कि कई स्थानीय ‘आप’ नेता, जिनमें मंत्री और विधायक शामिल हैं, पंजाब सरकार के मामलों में दिल्ली के नेताओं के बार-बार और नियमित हस्तक्षेप से खुश नहीं हैं.

लद्दाख एलएसी को लेकर भारत-चीन में फिर हुई सैन्य वार्ता

हाल ही में, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उच्च-स्तरीय सैन्य वार्ता का एक और दौर आयोजित किया. विदेश मंत्रालय और चीनी विदेश मंत्रालय के बुधवार को जारी दो अलग-अलग बयानों के अनुसार, 23वीं कोर कमांडर-स्तरीय बैठक पिछले सप्ताह भारतीय पक्ष के मोल्डो-चुशुल सीमा बिंदु पर हुई थी. दोनों पक्षों ने बैठक में भारत-चीन सीमा के पश्चिमी सेक्टर के प्रबंधन पर “सक्रिय और गहन संचार” किया, जिसमें बीजिंग ने उल्लेख किया कि चर्चाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मार्गदर्शन के अनुरूप आयोजित की गईं. ‘पीटीआई’ के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच अगस्त में विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद दोनों सेनाओं के बीच यह पहली ऐसी बातचीत थी.

रूसी तेल के लिए नए ऑर्डर नहीं, पर यात्री जेट की योजना

‘रॉयटर्स’ के अनुसार, रूसी तेल खरीदने वाली भारतीय रिफाइनरियों ने पिछले सप्ताह रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कठोर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से नए ऑर्डर नहीं दिए हैं, यह देखते हुए कि वे “सरकार और आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टता की प्रतीक्षा” कर रही हैं. अब तक, मोदी सरकार ने इन द्वितीयक अमेरिकी प्रतिबंधों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है—जो लक्षित रूसी संस्थाओं को भुगतान करने में मदद करने वाले किसी भी बैंक को निशाना बनाते हैं—और राजनयिक गलियारों में यह चर्चा है कि भारत इन प्रतिबंधों का “बहाने” के रूप में उपयोग करेगा, ताकि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मांगों में से एक को मान ले और रूसी तेल खरीदना बंद कर दे.

हालांकि, भारत रूस के सहयोग से यात्री जेट बनाने की योजना बना रहा है. वाणिज्यिक विमानों के संभावित निर्माण के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्प के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं.

मार्ग में बदलाव के कारण मुआवज़ा नहीं रोक सकती बीमा कंपनियां : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीमा कंपनियां दुर्घटना पीड़ितों को केवल इसलिए मुआवज़ा देने से इनकार नहीं कर सकतीं, क्योंकि दुर्घटना में शामिल वाहन का मार्ग बदला (डेविएशन) हुआ था और यह परमिट का उल्लंघन था.

“पीटीआई” की खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान संदर्भ में बीमा पॉलिसी का उद्देश्य ऐसी अप्रत्याशित/दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर मालिक/संचालक को सीधी देनदारी से बचाना है.

पीठ ने कहा, “पीड़ित/पीड़ित के आश्रितों को केवल इसलिए मुआवज़ा देने से मना करना कि दुर्घटना परमिट की सीमाओं के बाहर हुई थी और इसलिए, बीमा पॉलिसी के दायरे से बाहर है, न्याय की भावना के लिए आक्रामक होगा, क्योंकि दुर्घटना में पीड़ित की कोई गलती नहीं है. ऐसे में, बीमा कंपनी को निश्चित रूप से भुगतान करना चाहिए.” शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी एक वाहन मालिक और बीमाकर्ता, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए की.

विश्लेषण

रतिन रॉय : देश एक है पर दुनिया अलग अलग है उत्तर और दक्षिण के राज्यों की

उत्तर की राजनीतिक ताक़त और दक्षिण की आर्थिक समृद्धि का टकराव

जब कोई अर्थशास्त्री आपको ये बताने लगे कि आपका देश एक “अस्तित्व के संकट” (existential crisis) से गुज़र रहा है, तो उसे महज़ आंकड़ों की बाज़ीगरी समझकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. दिल्ली के नीतिगत गलियारों से लेकर अकादमिक दुनिया तक अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले रतिन रॉय, अपने मंथन व्याख्यान में ठीक यही करते हैं. वह किसी राजनीतिक दल पर उंगली नहीं उठाते, बल्कि देश के ढांचे में पड़ रही एक ऐसी दरार की ओर इशारा करते हैं जो अगर भरी नहीं गई, तो भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन सकती है.

उनकी थीसिस थाईलैंड की एक आम कहावत से शुरू होती है: “सेम सेम, बट डिफरेंट” (एक जैसा, पर अलग). यह कहावत आज के भारत की कहानी कहती है—एक ऐसा देश जो ऊपर से एक दिखता है, लेकिन अंदर से दो अलग-अलग दुनियाओं में बंट चुका है. एक दुनिया है प्रायद्वीपीय भारत (पांच दक्षिणी राज्य) की, जो आर्थिक रूप से दौड़ रही है. दूसरी दुनिया है विशाल भारतीय मैदान (उत्तर भारत) की, जो आबादी में तो आगे है, लेकिन विकास की दौड़ में बहुत पीछे. रॉय का तर्क है कि इन दो दुनियाओं का असंतुलन एक ऐसे विस्फोटक बिंदु पर पहुंच रहा है, जहाँ से वापसी मुश्किल हो सकती है.

खाई जो गहरी होती जा रही है: आंकड़ों की ज़ुबानी

पहले “अलग” हिस्से को समझते हैं. यह अंतर मामूली नहीं, बल्कि ज़मीन-आसमान का है.

आमदनी का फ़ासला: प्रायद्वीपीय भारत के सबसे ग़रीब राज्य, आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर भारत के सबसे अमीर राज्यों (दिल्ली को छोड़कर) से लगभग दोगुनी है. तमिलनाडु और केरल की आर्थिक स्थिति इंडोनेशिया के बराबर है, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार, जिसे हम अक्सर पिछड़ा मानते हैं, नेपाल से भी ज़्यादा ग़रीब हैं.

मानव विकास: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा जैसे पैमानों पर दक्षिण भारत तुर्की जैसे उच्च-मध्यम आय वाले देश के क़रीब खड़ा है. वहीं, उत्तर भारत के संकेतक अफ़ग़ानिस्तान, बुर्किना फासो और मध्य अफ़्रीकी गणराज्य जैसे युद्ध और ग़रीबी से त्रस्त देशों से तुलनीय हैं.

रॉय एक चौंकाने वाली तुलना करते हैं. वे कहते हैं कि आबादी और प्रजनन दर को छोड़कर, दक्षिण भारत हर सामाजिक-आर्थिक पैमाने पर उत्तर से उतना ही बेहतर है, जितना चीन भारत से. यह एक ऐसी हक़ीक़त है जिसे हम अक्सर राष्ट्रीय एकता के पर्दे के पीछे छिपा देते हैं.

एक राजनीतिक टाइम बम: परिसीमन का संकट

यहीं से असली संकट शुरू होता है. जहाँ पैसा और समृद्धि दक्षिण में है, वहीं राजनीतिक शक्ति का केंद्र उत्तर भारत बनता जा रहा है. भारतीय लोकतंत्र में संसदीय सीटों का आवंटन आबादी के आधार पर होता है. उत्तर भारत की आबादी ज़्यादा होने के कारण वहां सीटें ज़्यादा हैं. रॉय चेतावनी देते हैं कि जब अगला परिसीमन (Delimitation) होगा, तो यह असंतुलन और भी भयावह हो जाएगा.

उनके विश्लेषण के अनुसार, परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और किसी एक अन्य उत्तरी राज्य का गठबंधन लोकसभा में एक स्थायी बहुमत हासिल कर सकता है. इसका मतलब होगा कि देश की नीतियां, संसाधन और भविष्य कुछ ऐसे राज्यों द्वारा तय किए जाएंगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जबकि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले दक्षिणी राज्य राजनीतिक रूप से हमेशा के लिए हाशिये पर धकेल दिए जाएंगे.

यह कोई काल्पनिक डर नहीं है. रॉय याद दिलाते हैं कि इतिहास में जब भी किसी देश में ऐसा हुआ है—जहाँ एक ग़रीब लेकिन आबादी वाला क्षेत्र राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो और एक अमीर लेकिन कम आबादी वाला क्षेत्र आर्थिक रूप से मज़बूत हो—तो वह देश टूट गया. सोवियत संघ और यूगोस्लाविया इसके सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं. दुनिया के किसी भी बड़े संघीय देश में ऐसा असंतुलन नहीं है.

हमें जोड़ने वाली हमारी साझा नाकामी

तो सवाल उठता है कि अगर विभाजन इतना गहरा है, तो भारत अब तक एकजुट कैसे है? यहीं पर रॉय का “सेम सेम” का सिद्धांत आता है. वह एक तीखा लेकिन सच कटाक्ष करते हैं: जो चीज़ उत्तर और दक्षिण को एक साथ बांधे हुए है, वह हमारी सफलता नहीं, बल्कि हमारी साझा सामाजिक विफलता है.

आर्थिक तरक्की के बावजूद, दक्षिणी राज्य सामाजिक रूप से उतने ही पिछड़े हैं जितने उत्तरी.

शोषणकारी विकास और बढ़ती असमानता: दक्षिण में विकास तो हुआ, लेकिन वह समावेशी नहीं था. रॉय इसे “शोषणकारी अर्थव्यवस्था” (extractive economy) कहते हैं. उन्होंने उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति आय 300% बढ़ी, लेकिन खेतों में काम करने वाले मज़दूर की दिहाड़ी 100% भी नहीं बढ़ी. बाक़ी का पैसा कहां गया? कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में, सोने की दुकानों में और रियल एस्टेट में. तेलंगाना की 72% जीडीपी अकेले हैदराबाद के दो ज़िलों से आती है. कर्नाटक का भी यही हाल है. तमिलनाडु के सबसे ग़रीब ज़िले की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के 36 ज़िलों से भी बदतर है.

गहरा सामाजिक पिछड़ापन: रॉय अपने व्यक्तिगत अनुभवों से बताते हैं कि दक्षिण भारत में पितृसत्ता, misogyny (स्त्री-द्वेष) और जातिवाद उतना ही गहरा है जितना उत्तर में. वह कहते हैं कि उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में “ज़िंदा रहने के लिए” सभी जातियों और उप-जातियों के नाम सीखने पड़े. वे हैदराबाद की गंदगी की तुलना पटना से करते हैं और वहां के सामंती रहन-सहन का मज़ाक उड़ाते हैं, जहाँ आज भी प्रवासी मज़दूरों से हाथ से बर्तन धुलवाए जाते हैं, जबकि इतनी प्रति व्यक्ति आय वाले देश में यह काम मशीनों से होना चाहिए. उनका निष्कर्ष दिल दुखाने वाला है: “बिहार और आंध्र में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है.”

उनका सबसे तीखा कटाक्ष था: “शुक्र है पिछड़ेपन और असमानता का. इसी ने देश को एक बनाए रखा है.”

आगे का रास्ता: आत्म-मंथन या विघटन?

इस सामाजिक पिछड़ेपन का नतीजा यह है कि दक्षिण भारत अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और एक “मध्यम-आय के जाल” (middle-income trap) में फंस गया है. वह इंडोनेशिया तो बन गया, लेकिन दक्षिण कोरिया बनने के लिए जिस सामाजिक परिवर्तन, नवाचार और उत्पादकता की ज़रूरत है, वह वहां नहीं हो रहा.

तो इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? रॉय तीन असंभव से लगने वाले परिदृश्य बताते हैं: या तो उत्तर भारत चमत्कारिक रूप से दक्षिण से तेज़ विकास करे; या उत्तर की आबादी बड़े पैमाने पर दक्षिण में आकर बस जाए; या फिर दक्षिण इतना ज़्यादा अमीर हो जाए कि वह अपनी आर्थिक ताक़त से राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित कर ले.

लेकिन इन सबसे ऊपर, रॉय का अंतिम संदेश दक्षिण भारत के लिए एक आत्म-मंथन का आह्वान है. वह कहते हैं कि उत्तर-दक्षिण के विभाजन पर चर्चा करते समय हमें अपने अंदर झांकना होगा. हमें यह पूछना होगा कि आर्थिक तरक्की के बावजूद हम सामाजिक रूप से इतने पिछड़े क्यों हैं? जब तक दक्षिण भारत अपनी सामाजिक बुराइयों—असमानता, जातिवाद और नागरिक बोध की कमी—को दूर नहीं करता, तब तक वह न तो अपनी अगली छलांग लगा पाएगा और न ही देश के इस अस्तित्व के संकट को टालने में मदद कर पाएगा.

अंत में, वे समाधान के रूप में संविधान की प्रस्तावना में लिखे एक शब्द की याद दिलाते हैं—fraternity (भाईचारा). उनका मानना है कि जब तक हम जाति को मिटाने और एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन नहीं खड़ा करते, तब तक कोई भी आर्थिक मॉडल इस देश को बिखरने से नहीं बचा सकता. यह ज़िम्मेदारी किसी सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी है.

सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक

मंगलवार को एक अंतरिम फैसले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर दस या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के 18 अक्टूबर के आदेश पर 17 नवंबर तक रोक लगा दी. हालांकि, सरकार ने अपने निर्णय के औचित्य के रूप में किसी एक संगठन की गतिविधियों का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने यह आदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा अपने शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में कर्नाटक भर में पथ संचलन (रूट मार्च) आयोजित करने से एक दिन पहले जारी किया था. न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाया कि यह सरकारी आदेश प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनता है, जो अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता से संबंधित है. ‘लाइव लॉ’ में मुस्तफा प्लम्बर ने न्यायाधीश के हवाले से कहा, “यह स्थापित कानून है कि भारत के संविधान के अध्याय III के तहत प्रदत्त अधिकार को केवल विशेष कानून द्वारा ही छीना जा सकता है, सरकारी आदेश द्वारा नहीं.”

शी और ट्रंप के बीच अस्थायी समझौता, चीन खेल रहा है लंबा दांव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाक़ात के बाद ट्रंप बेहद आशावादी दिखे, जबकि चीन का रवैया ज़्यादा संयमित था. बीबीसी न्यूज़ की चीन संवाददाता लॉरा बिकर की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने इसे “बड़ी सफलता” बताया और 1 से 10 के पैमाने पर 12 रेटिंग दी. वहीं, बीजिंग के शुरुआती बयान में शी ने दोनों पक्षों की टीमों से “जल्द से जल्द कार्रवाई” करने का आग्रह किया. ऐसा लगता है कि ट्रंप एक त्वरित सौदा चाहते हैं, जबकि बीजिंग लंबी रणनीति के तहत बातचीत जारी रखना चाहता है.

हालांकि, यह बैठक एक सफलता है क्योंकि इसने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनावपूर्ण संबंधों को स्थिर किया है और वैश्विक बाज़ारों को आश्वासन दिया है. समझौते के तहत, अमेरिका चीनी आयातों पर टैरिफ़ कम करेगा, और चीन दुर्लभ मृदा खनिजों (rare earths) के निर्यात पर नियंत्रण निलंबित करेगा. ये खनिज स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कारों और सैन्य उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं. लेकिन यह सिर्फ़ एक अस्थायी समझौता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के मूल मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं.

ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी आर्थिक सलाहकार रहीं केली एन शॉ के अनुसार, “अमेरिका और चीन अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं. यह रिश्ते के टूटने को इस तरह से प्रबंधित करने के बारे में है जिससे सीमित क्षति हो.” ट्रंप के व्यापार युद्ध की शुरुआत से ही चीन की प्रतिक्रिया सधी हुई लेकिन दृढ़ रही है. शी जिनपिंग ने चीन के आर्थिक वज़न का इस्तेमाल जवाबी कार्रवाई के लिए किया. ट्रंप के विपरीत, उन्हें चुनावों की चिंता नहीं है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्हें आर्थिक विकास की आवश्यकता है.

चीन ने ट्रंप के टैरिफ़ का दर्द सहने की इच्छा दिखाई है. ‘द न्यू चाइना प्लेबुक’ की लेखिका केयू जिन कहती हैं, “चीन का मुख्य सिद्धांत है, संघर्ष करो, लेकिन संबंध मत तोड़ो.” चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को निशाना बनाया जहां ट्रंप को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचे. उसने अमेरिका को दुर्लभ मृदा धातुओं के निर्यात को सीमित कर दिया, जिसका लगभग 90% प्रसंस्करण चीन करता है. साथ ही, उसने रिपब्लिकन राज्यों के किसानों को निशाना बनाते हुए अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था. इन क़दमों ने शी को ट्रंप के साथ बातचीत में मज़बूत बढ़त दी.

पिछले चार वर्षों में, चीन ने नए व्यापारिक साझेदार ढूंढकर और अमेरिकी निर्यातों पर अपनी निर्भरता कम करके भी ख़ुद को मज़बूत किया है. बैठक के दौरान भी शी मज़बूत स्थिति में दिखे. हालांकि इस शिखर सम्मेलन से कई सकारात्मक बातें सामने आई हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे लेकर संशय में हैं कि यह शांति कितने समय तक चलेगी. केली एन शॉ का मानना है कि “अगले तीन से छह महीनों में कुछ और अस्थिरता देखने को मिल सकती है.” भले ही कोई सौदा हो जाए, लेकिन बीजिंग ने यह दिखा दिया है कि वह वाशिंगटन के आगे झुकने को तैयार नहीं है और अब वह पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत और लचीला है.

आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.